游富凱(特約評論人)

兩年前曾在嘉義「草草戲劇節」,觀賞過「蘇俊穎掌中木偶劇團」的演出片段,當時便對主演蘇俊穎的口白和控場能力留下深刻印象。今年的大稻埕青年戲曲藝術節,該團推出《大白雪戰記之皇后的復仇》(以下稱《大》),由王健任擔任編劇,真雲林閣團長李京曄擔任導演,以金光布袋戲的舞台美學,演繹出另一個版本的「白雪公主」。

在開演前,每位觀眾都會拿到一張印製有地圖的節目單,地圖上是一塊大陸,大陸中間是被視為禁地的迷霧森林,森林的東南方是強大的不理不理國,森林的西南方則是淡薄仔遠王國。在這塊大陸的南方有兩座小島,位於東南方的神祕小島叫做基頓忍忍國;而位於西南方形似台灣的島,則叫做蘇俊穎掌中木偶劇團。觀眾透過地圖可先理解各國的地理位置,以便對照後續的劇情發展,此作法除了凸顯該團的創意展現,也有助於觀眾更融入劇情之中。

白雪公主的人物翻轉

《大》的劇情是從阿公對孫子說了一個故事開始。在故事中,基頓忍忍國受到不理不理國的攻擊,正在危急之中,淡薄仔遠國的國王羅伯出兵相救,但因為淡薄仔遠,一切為時已晚,忍忍國慘遭滅國。為了保住忍忍國的殘存勢力,羅伯王決定迎娶公主珍珠為妻。珍珠成了淡薄仔遠國的王后,而羅伯王的女兒白雪卻不願接納外人成為後母;與此同時,不理國也派出第一殺手吾不敗,勾結羅伯王的弟弟,除了持續追殺珍珠,也欲幫助羅伯之弟奪取政權。

若從改編的角度來看,編劇的巧思表現在顛覆原著故事的同時,也在劇中轉化原著故事裡的各種元素。劇中的白雪公主從出場便是蠻橫驕縱的個性,而以往被視作反派的後母,在劇中則表現出異常地溫柔體貼、善解人意。從角色設定上,編劇便已開展出不一樣的角色形象與敘事視角。

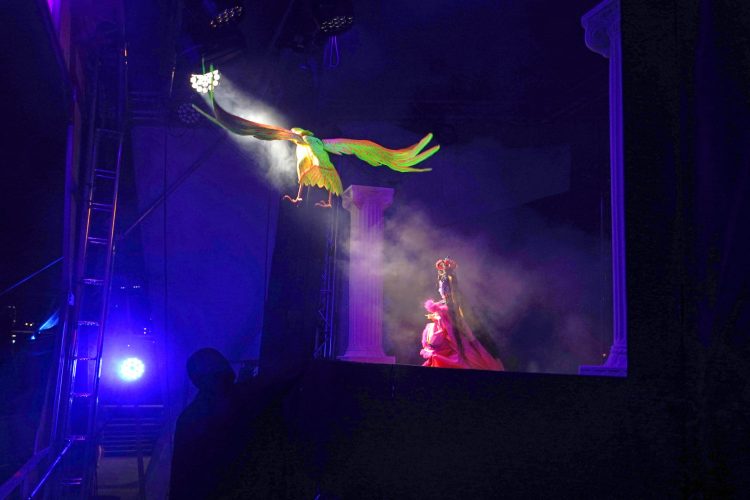

大白雪戰記之皇后的復仇(攝影陳宥崧)

編劇將忍忍國設定為三國之中最神秘的國家,除了有神秘的忍術,也因地處大陸邊陲,他國對其產生許多誤解和謠傳。編劇藉此巧妙穿插白雪公主故事裡的重要元素,例如羅伯王被陷害中毒後,城裡謠傳國王所中之毒來自忍忍國;或是有人刻意散播謠言,王后房中有一神秘魔鏡,每晚都會聽見王后的自言自語:「魔鏡,魔鏡,誰是世界上最水的女人?」(按原台詞)而關鍵的毒蘋果,在劇中也變成是吾不敗易容成王后模樣,欲毒害白雪公主,進而嫁禍給王后。

透過上述的設定,編劇為劇中善良的王后,製造了另一個擁有可怕妖術的後母形象,一方面呼應原故事的人物形象,另一方面,也在金光戲的敘事模式中形成合理的內在邏輯。

場面調度靈活,戲偶節奏流暢

《大》的舞台採用鏡框式,鏡框內為表演區,分上、下兩層平台,下層平台高度約在演師的腰部位置。藉由上、下層平台的劃分,舞台除了有平面的高低之外,又能拉出前後景深【1】,舞台調度得以靈活多變;尤其當雙方人馬決鬥時,演師利用前後平台拋接戲偶,增添不少可看性。決鬥場面的設計,不管是一對一的決鬥,或是多對一的圍攻,都可以看到對招動作經過設計【2】,戲偶動作能密切與燈光、音樂相互配合,整體畫面轉換和表演節奏十分流暢。

大白雪戰記之皇后的復仇(攝影陳宥崧)

在表現形式上,亦可見團隊展現之創意。如羅伯王和王弟騎馬打獵時,兩匹馬只是原地動作,前後則有身著黑衣的演師拿著假樹,依序朝同一方向移動,製造出馬匹正在向前或後退的錯覺。又如羅伯王使出大絕招「飛天鐵拳」時,演師拿著偌大拳頭,由舞台一邊飛奔至另一邊。而化身金光體的吾不敗,在變成大型杖頭偶時,其鋸齒狀的帽子會經由演師拿在手上移動,即瞬間化為殺人武器。

值得注意的是,演師此時顯露於外的身體,在觀看邏輯上並非是穿幫或是人偶同台之概念,而是化作舞台機關的一部分,透過最直接而簡單的人工方式,在小小的鏡框裡,製造了各種天馬行空的觀看想像。

主演蘇俊穎口白精彩,一人在劇中飾演多達三十多個角色,尤其該劇主角是以珍珠與白雪兩位女性角色為主,主演透過語速快慢和音調高低的差異,不管是大段對話,或是重要的感情戲,皆可以將角色做出明顯區隔,令人印象深刻。

大白雪戰記之皇后的復仇(攝影陳宥崧)

音樂設計部分,樂隊採用西方和傳統樂器並置,能針對不同劇情氛圍渲染情緒。例如打鬥時,多配以簡單的鼓點節奏,可製造緊張的氣氛;換場時,亦使用北管《風入松》,作為襯底的背景音樂。其中第十二場,當白馬王子和白雪公主回到王宮時,樂隊以電子琴模仿大鍵琴的聲音,以嗩吶當作小喇叭使用,合奏出「詭異」的中古世紀宮廷音樂,除了令人印象深刻,效果/笑果也十足。

對觀眾來說,金光布袋戲的精彩除了炫目的聲光效果外,更多應該是著迷於想像力的發揮,以及主演精湛的現場口白功力。從這個角度來看,《大》將文本敘事與金光布袋戲的美學特色成功結合,觀眾能恣意地在原著故事與新創文本之間來回游走,在想像中自我連結;透過簡單且極具巧思的舞台呈現手法,凸顯了每一則童話故事的背後,即是一種敘事立場的建構。【3】在這樣的過程中,我們看到了西方童話故事的在地轉化,【4】也能深刻感受到金光布袋戲的表演魅力。

註解:

1、上層平台離鏡框較遠,下層平台則與鏡框相連。

2、打鬥時,戲偶會結合燈光變換,出現慢動作的設計;或是利用節奏快、慢的落差,產生戲劇性張力。

3、如劇中的阿公,在第一場對孫子說:「有些時候故事會流傳下來,是因為寫故事的人有他的目的,⋯⋯」(僅取其意,非原台詞)

4、除了文本改編、金光手法和音樂諧仿之外,地圖的設計亦嘗試在地化連結。如本劇戲劇構作龔卓軍所說:「⋯⋯把原本發生在遙遠的美因河畔洛爾地區的《白雪公主》地理想像,轉換到臺灣北部的地誌想像之中。」(轉引自節目單)

《大白雪戰記之皇后的復仇》

演出|蘇俊穎掌中木偶劇團

時間|2022/03/26 19:00

地點|大稻埕五號水門