近年來,國內開始重視IP產業發展,將原創故事作為可輸出的內容,透過不同的敘事媒介來述說、轉譯,甚至包裝,延伸原作的影響力,亦擴大原作的商業潛力。說穿了,就是改編。關於改編,首當其衝最需思考的,就是同一種內容體質,如何因應不同的敘事體,而有所調整,甚至脫胎換骨,長出該敘事媒介底下應有的樣貌和魅力。

日本知名小說家東野圭吾的作品《解憂雜貨店》,此次由果陀劇場改成舞台劇,內容並未做太大更動。劇情環繞於一家雜貨店,許多不同煩惱的人,在因緣際會之下,寫信給素昧平生的雜貨店老闆。他聆聽、鼓勵,與之對話,成了這些人傾訴心聲的知音。某天,有三位剛犯下壞事的男子,走入了雜貨店,收到了寫給老闆的信,而且這封信來自過去。在好奇心驅使之下,陰錯陽差之際,三人開始與多位來自過去不同時間點的信件作者對話。於是,雜貨店就像一座時光隧道,連結了現在和過去,串起了兩邊多組人物。

就此故事來看,人物有煩憂,表示有問題待解決,也就有了戲。除此之外,故事中的跨時空信件,雖未詳述是怎麼發生的,卻在這紛擾塵世中,間接形成一股象徵救贖的魔幻力量。這些巧思,不僅傳遞了人在困挫心冷時仍有傾聽陪伴的溫暖,同時也帶出了身處於不同時代的人們,有著類似心聲而得以溝通的共感。就構作策略來看,一方面,巧合不斷,有時略顯牽強,可說是全然由劇情主導(plot-driven),鮮少有讓角色做選擇、展現角色特性的空間,即便有,也大多勵志正向,而且幾乎每一段都有人離世,可見催淚意圖。另一方面,死亡的不斷再現,彷彿形成一記重點,讓生命和生活有了錨定,而產生了重量,並更進一步地,透過有限人生與無限時空兩者之間的對比,隱隱勾勒出了一種宿命格局。以一齣通俗劇來看,故事題材充滿溫情、離別、幽默、音樂,此設定為劇場改編打造了良好的基礎。

此次改編版本,將背景從原來的日本移至台灣,不論是奧運或民歌的設定,讓觀眾如我對文化情境能較為親近。然而,改編了文化,卻未必改編了敘事。敘事上維持著小說甚至電影的語法,整體情節內容幾無太大更動,多人物,多支線,每場也多以短景為主,這些書面或鏡頭語彙得以輕鬆跳切的特點,到了劇場裡容易顯得漫散,再加上多對話,行動少,衝突營造不足,缺乏動量,使得有些場次份量可有可無。尤有甚者,獨白多篇,卻時常止於懷舊感傷,更加拖累了戲劇行動。因此,整場下來,主線模糊,行動薄弱,節奏顛簸,難以轉換、堆疊出原著純粹透過文字敘述即可傳遞的力量。作品欲帶出原著中的層層感動,卻被原著形式給制約,甚為可惜。

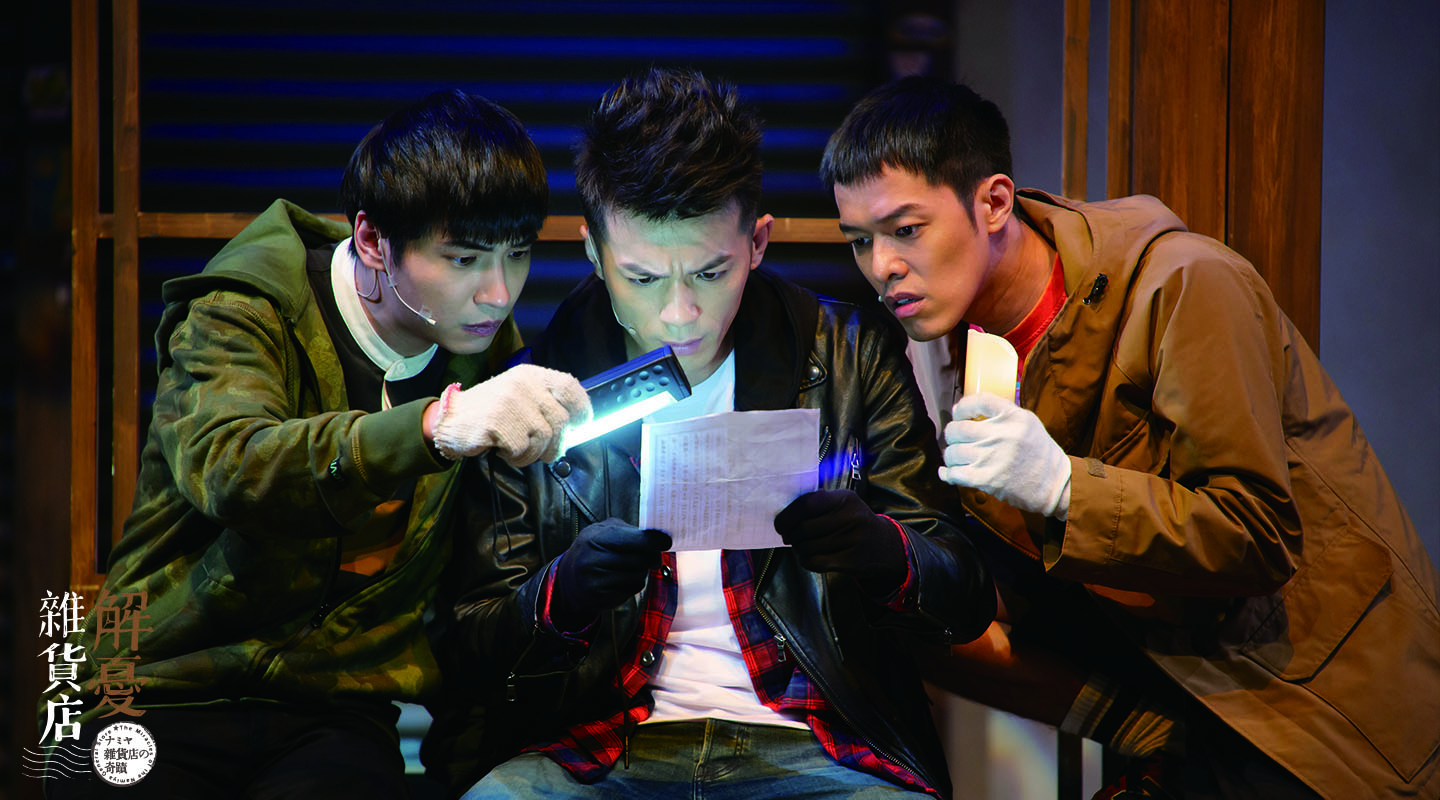

更為可惜的是,劇場展演邏輯有時不清,驅散掉了原本用心營造的寫實情境。例如,角色以書信溝通的互動,時而要先將信件投入信箱,時而又不用。或許為了捨去細瑣且重複的動作,或許為了轉換劇場中的敘事手法,但氛圍或情境從寫實過渡到意象時,未做適度的轉換處理,而是忽然轉變,反顯跳躍且唐突。類似狀況也發生在趨近劇末某段,整場以寫實為基調的情境中,突然跳切至以肢體為主的敘事語彙,彷彿角色們忽然進入肢體劇場模式,令人費解。所幸演員們安穩地處於角色狀態內,並未譁眾取寵,其誠懇踏實為作品鋪下穩固的情感根基。特別是阿翔(王肇陽飾)、敦仔(沈威年飾)、阿信(吳言凜飾)三位演員的默契極佳,角色各自成立且個性鮮明,為全戲溫情滿溢的氛圍中,增添了幾許輕快和幽默。

總歸來說,IP是品牌,也是內容;除了故事,還有敘事。有了賣座潛力的故事之後,如何回歸形式本質,重新梳理敘事思維,或許才是深化IP產業的根本之道。

《解憂雜貨店》

演出|果陀劇場

時間|2020/09/18 19:30

地點|水源劇場