文 孫秀蕙(2024年度專案評論人)

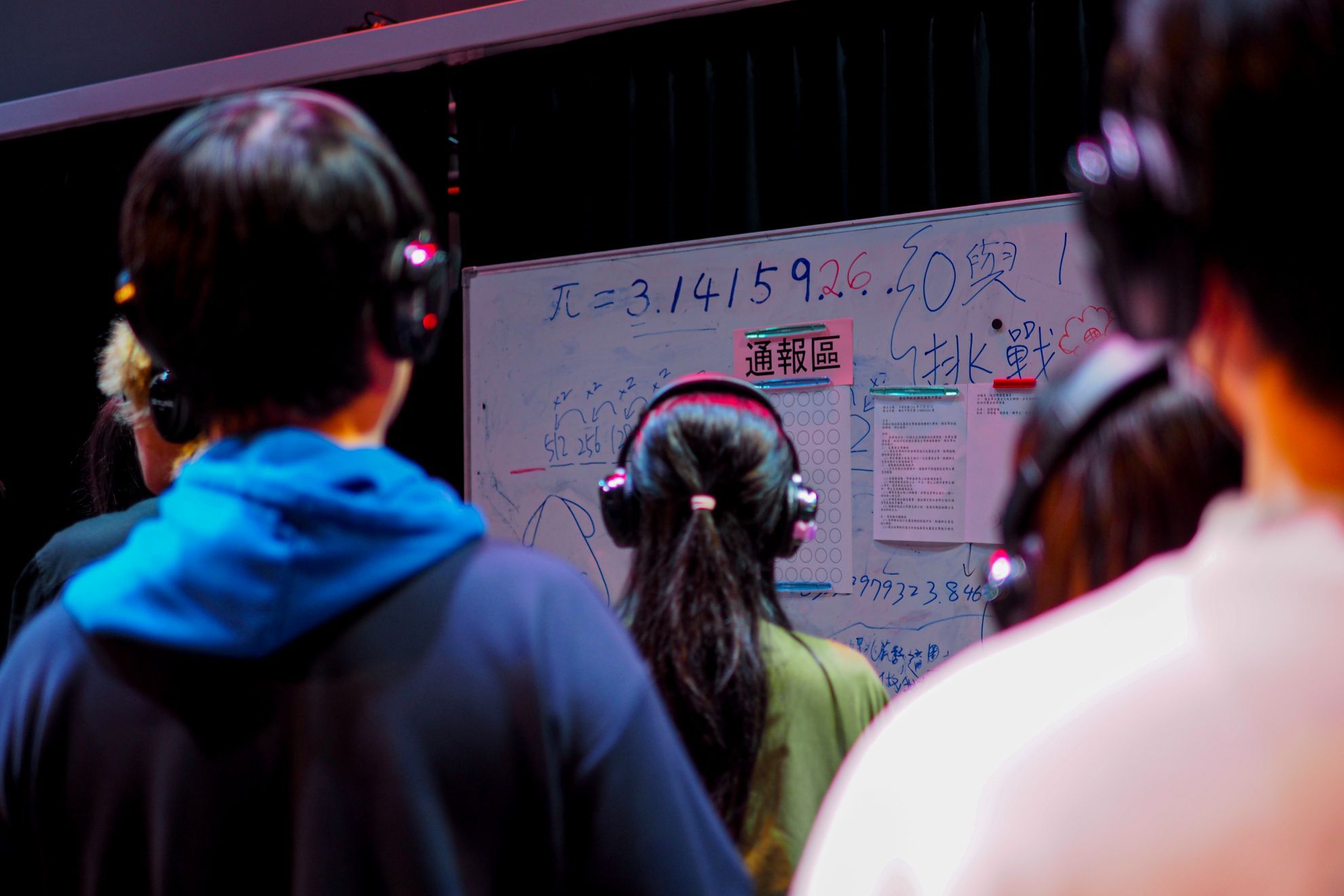

《群體動物-階段性呈現》(以下簡稱《群體動物》)是由電鐵琴手王思雅(Debby Wang)、導演蕭永裕、薩克斯風手林映辰共同製作的沉浸式體驗,探討人類群體生活中的「霸凌」。參與者在入場前會收到一副耳機,被隨機分配至三個不同的組,並按照唸口白者的提示,以及各種聲音或音樂的驅動來採取行動,藉由互動式的參與,體驗「霸凌」場景的不同視角。

《群體動物》的特別之處是兩位爵士樂手的參與;聲音設計由王思雅和林映辰共同處理,而參與者,也就是傳統概念裡的「觀眾」,則圍繞著「聲音」展開行動,往前推進劇情。在這場沉浸式體驗裡,兩位樂手除了演奏各自擅長的樂器,利用「即興音樂」和「帶著意義的聲音」來驅動參與者,也會搭配口白指令來串接情節、鋪陳氛圍。

群體動物-階段性呈現(Debby Wang Music Studio提供/攝影侯彥宇)

對聲音設計者而言,首要任務是塑造參與者可能本來就熟悉的聲音,或是讓參與者重複聽到某種聲響之後自動做出反應。此時,聲音是功能性的,它扮演提醒或引導行動的功能,而重複出現的音效可以讓參與者在協助推進情節的過程中,學會它所代表的意義。

再者,無論是電鐵琴、薩克斯風的演奏、效果器的環境音,或是兩者的結合,這些聲音都會進入參與者的耳機。由於活動現場不只是透過耳機播放事先錄好的音訊,也搭配了現場演奏,並透過揚聲器予以放大。對參與者而言,若單純只是配戴全罩式耳機,聲音會有一種被悶住的感覺。但由樂手會在現場演奏,聲響或音樂持續在耳機內外流竄,動態鮮明,對聽覺的衝擊很大。無論是抽象或具象、不和諧或和諧的聲響,它們會各自被嵌進多樣的場景,讓參與者的感官體驗更為豐富。

這樣的聲音設計跟一般的爵士或即興表演截然不同。為了搭配情節的架構與段落,讓聲響的表現更多元,王思雅和林映辰不但預先設計聲音,也保留了現場即興的部分,讓整體的沉浸式體驗更為豐富。因為有樂手的積極參與,參與者的聽覺體驗不但特別,其身體感可能也會有所不同,從而影響情境中的思考或選擇模式。

群體動物-階段性呈現(Debby Wang Music Studio提供/攝影侯彥宇)

《群體動物》是一場沒有演員的活動,參與者本身就是表演者,完全依賴現場的體感(視覺、聽覺、觸感)來進行。它結合了空間設計、聲音互動、角色扮演和即興演奏,來引導參與者感受(或忽略)霸凌的存在。在情節推進的過程中,參與者會面對一場隨機的社交考驗,他們可能要跟隨某些人、對某個人作出不一定符合意願的行為。

在活動結束之後,參與者摘下耳機,回到現實,坐下來分享心得。這樣的安排是很有意義的,因為每個人扮演不同的角色、作出不同的選擇,對於霸凌的覺察與反應,自然也大不相同。就像大部分的人一樣,我在唸國中時,曾經有過被排擠的經驗,所以非常瞭解那種孤立感。

不過,《群體動物》並不只是勾起我作為受害者的回憶,我也察覺到活動進行時,自己反應遲鈍的一面:沉浸於音樂的美妙,愉快而專注地在教室場景中「學習」時,作為「群體動物」一員的我,對於當下四周可能有不尋常,或值得警覺的事件在發生,其實是渾然不覺的。

群體動物-階段性呈現(Debby Wang Music Studio提供/攝影侯彥宇)

甚至,透過不同的參與者視角,我逐漸發現,有意或無心,我是否也曾無視於別人遭受霸凌,而選擇袖手旁觀?或者,更惡劣地,會因為覺得好玩而加入行動?有趣的是,當我察覺到自己也有可能是霸凌的共犯時,也想要大聲抗辯:在推進情節的過程中,當音樂cue我,鼓勵我專心「學習」,在狀似平靜無波的群體生活中扮演乖乖牌,難道錯了嗎?這場沉浸式活動對我不但是嶄新的體驗,它的後勁十足,事後在心理上所造成的衝擊及反省,可能更甚於當下的感官體驗。

《群體動物》的內容是有機且開放的,透過彈性且多元的設計,音樂家每一次的「演奏」,參與者每一次的「演出」,彼此互動時所作的每一個「選擇」,都是如此不同。也因為如此,這樣的設計會讓活動保持彈性,不至於重複,往後也有潛力持續進化、成長。群體生活中的「霸凌」,本來是極為沉重、甚至帶著傷痕的議題,但《群體動物》選擇以一種相對溫和的方式來表現。更特別的是,它讓「聲音」扮演舉足輕重的角色,三位主創者在設計上的細膩和用心,值得肯定。

《群體動物-階段性呈現》

演出|Debby Wang Music Studio

時間|2025/03/13 20:00

地點|國立臺灣科學教育館五樓溫暖小池塘