青少年表演藝術聯盟在經營「花樣年華戲劇比賽」數年後,漸漸成為全國高中戲劇社爭相獲得的殊榮。而這個比賽也讓許多高中戲劇社的戲,反而比大學戲劇社還生猛好看,甚至超越了一些外面的職業劇團。

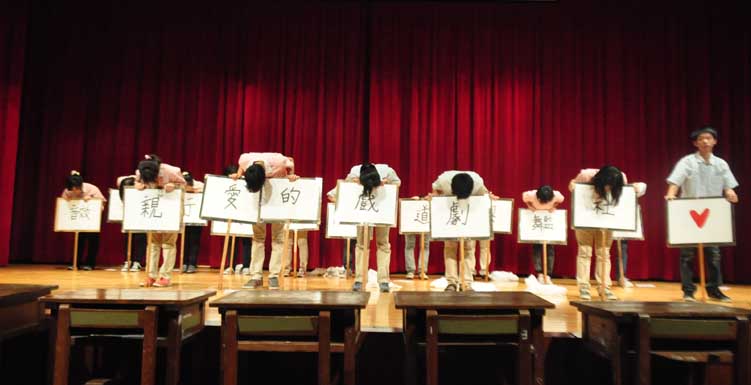

而明倫高中戲劇社在參加「花樣年華戲劇比賽」多年之後,也終於獲得了全國第一。在此之前,在GOOGLE打上明倫高中,在第一頁只會看到學校首頁、維基、美術班以及林依晨。現在,「全國第一」的新聞快速地擠入第一頁。在這個全國第一之前,明倫高中「親愛的戲劇社」是個邊緣中的邊緣社,收留著那些被社團名額限制,而無法加入熱音社、熱舞社等熱門社團的學生。在一般高中要求學生一定要有社團的規定下,而進入戲劇社。

這次明倫的演出名稱,卻是花樣年華去年冠軍屏東高中的《再見,夏夜的綠光》。由台北市的明倫高中「親愛的戲劇社」,扮演屏東高中的「KUSO愛演戲劇社」,以一個來自南部的戲劇社,諷刺北部的戲劇社,包括明倫高中自己。在命題上,已經把對錯是非倒轉,站在一個對立面上看著自己。同時也以「高中生」點出了南北人思考的差異。

《再見,夏夜的綠光》故事劇情不是太複雜,就是一個即將要考試的屏東高中高三學生彭久芳,為了讓戲劇社獲得花樣年華的全國第一,而將已經倒社的戲劇社重新出發。過程中,不但受到學校同儕、家庭的壓力,而且最後還是一個獎也沒有。

在真實生活中,據說明倫高中去年底就已經瀕臨倒社(人數不足)了。是這位明倫高中高三的學生彭久芳,硬是撐了下來。在她這個年級,應該是準備大學聯考的時候;她在現實生活中,背負了許多壓力,無論是來自於父母或是社團本身。此劇將真實的故事編入虛構的劇情當中,同時也讓經歷這些事情的人親身演出。虛中帶實,實中帶虛。

由於這部戲是為了參加花樣年華戲劇比賽而生,而該比賽的主題為「社會正義」,因此流暢的劇情中也暗藏了許多子題,例如城鄉歧視、同志議題、校園霸凌、媒體霸凌、都更改建、觀眾至上,以及最後,直接對台下青藝盟(主辦單位)的製作人喊話,提出為何要高中生做「社會正義」這個主題的提問,同時也拉出了劇場與社會兩者關係的質問。在整部戲當中,還穿插了個人意志與社會意志的矛盾。該劇以戲謔主題「社會正義」的方式,更深刻地討論「社會正義」,讓每一個子題都可以讓台下的觀眾思考許久,讓人更難相信,這是由高中生寫出的劇本。

事實上是,每次看明倫高中的戲,都會讓我有許多思考。他們像是一個個真誠的醜陋惡魔,對著虛偽的美麗天使們,撕裂剝開每一塊貼在天使臉上如金粉般的假皮,凝視他們。只不過天堂與地獄反轉,成了舞台下與舞台上。

戲中每個演員的節奏、說話的方式以及身體動作,都像是一個迂迴的表演系統。它不直接表現「人」的身體,反而刻意限縮了演員的身體和語言,讓那些因排戲而被壓抑的「人」的情緒、感覺,在戲裡面完全爆發。原本以為是指導老師鄭智源的原因,但有趣的是,看了鄭智源的其他幾部戲,卻還是只有在明倫高中學生的身上,才會看到這樣的特異風景。

每一個學生都完全地展現了他們個人的魅力,每一個人的缺點竟然都變成了他們的優點。當聽到那些含滷蛋口齒不清的台詞時,不但不會不耐,卻反而認為「這就是高中生啊!」。若是看非高中生的演出,就覺得少了一些力道。或許是因為經過了大學、社會之後,那些曾經的壓抑、憤怒、苦痛以及內分泌失調,反而都被無邊無際的「自由」與「忙碌」給釋放消磨掉了。

筆者認為,明倫高中戲劇社的表演形式,像是一種戴著面具的、畫著臉譜的演出。這樣的身體樣貌正接近東方人迂迴的個性,以至於讓筆者在看戲過程中,甚至一度產生了自己在看京劇的幻覺。那不符合「正常人」說話的口氣、動作以及節奏,卻產生了一種空間的扭曲感,讓觀眾完全進入劇場荒謬的真實,而非現實生活的模擬假造。再以高中生清純無知的樣貌,挖出大人們現實生活中,內心最不堪的汙穢。

也許,高中生在劇場領域裡面,一直是相當邊緣的。但是,現在他們正漸漸覺醒,並且集結。看慣了一般劇場的觀眾,不妨關注一下這個族群的戲,肯定會有許多驚艷。

《再見,夏夜的綠光》

演出|明倫高中親愛的戲劇社

時間|2012/07/28 19:30

地點|新北市淡水演藝廳