《人性交易所》的製作源起,由台灣國家兩廳院及法國鳳凰劇院合作之「開動計畫」(KAIDONG PROJECT)促成,成品由法國導演戴米恩‧夏多內(Damien Chardonnet-Darmaillacq)執導,並全數以台灣演員擔綱演出。此系列計畫從2017年啟動,經過三年醞釀,最後推出本次作品。從計畫名稱可以嗅到些許對台灣在地脈絡與文化的重視,英文計畫名稱直譯「開動」發音,似有以台灣本位出發,由西方語言試圖翻譯、理解在地台灣語言背後意涵的企圖,不過計畫最終成果,仍值得再次質疑這場交流背後的目的與意義。

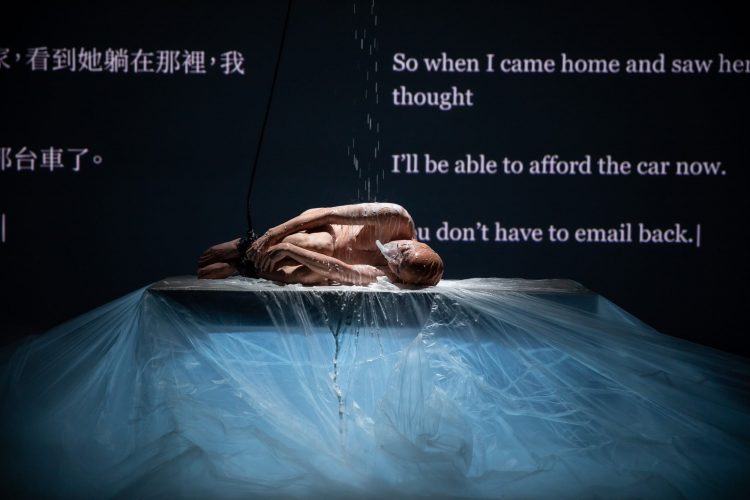

單就作品來談,其中表演、形式、與結構確有許多亮眼之處。首先,第一景「謀殺愛情」透過投影展示出大衛與另一名女子的書信往返,兩人之間似有愛意,最後卻因為大衛坦承自己在妻子死亡路途上非但沒有出手相救,反而推了一把,而讓女子難以接受,兩人剛萌芽的愛最後以壓得人透不過氣的沈默告終。當主要資訊幾乎都以文字呈現給觀眾同時,舞台前方塑膠布下面覆蓋著大衛全裸、戴著類似氧氣罩物品的身體,隨著書信情節推展,後來我們得知那就是大衛的這名全裸男子,跟著不斷掙扎、扭曲,從既像死亡、又似母體的環境誕生,擦乾自己身體,整齊穿戴,並離開舞台,第一景告終。在此,舞台上充滿文字/身體、寫實/抽象、形而下/形而上等語彙的對比。後來我們理解了,當大衛殘暴的一面對觀眾完整暴露時,舞台上的他卻已變回「人形」。此手法作為開頭,諷刺了往後全部的文明生活,在穿戴整齊的表象背後,可能隱藏著諸多扭曲的暴力;而看起來相安無事的互動,內心則可能早已狼狽不堪。書信訊息逐漸揭露大衛暴力、弒妻的一面,但竟然正是這樣的誠實與宣洩,讓他能夠脫離痛苦桎梏,體面起來。

此外,第一場就已揭露大衛妻子Jess之死,但往後的劇情裡,Jess又不斷在不同情節中閃現,所佔的比例越來越重,直至最終場只剩Jess一人,演示著大篇幅獨白。這樣倒置的劇本結構設計,使得後來的所有場景,都拖曳著一道的死亡陰影。這道長長的陰影,延展了所有場景原先所乘載的意義。因為不管在觀看任何情節時,我們都會不斷想起,Jess終究還是死了。不管新插入的情節為何,它除了本身的內容,也都是一只巨大機械中的小齒輪,輕輕撥動,讓沈重的死亡機器慢慢運行起來。所以,情節本身不再只是情節,同時是一只只死亡的零件,所有故事背景好像帶著某種噪音,是在磨利死亡之刃時,所發出的尖銳金屬摩擦聲。到了最後獨白的片段,Jess無比勵志、彷彿找到了正確人生方向的模樣,平凡無奇又閃閃發光,格外令人心碎。因為實際上,在那個場景裡,我們抵達了本劇最關鍵死亡的核心。它向我們揭示了,在金錢壓力砌成的高牆兩端,對一個人來說充滿希望的光芒,在另一個人眼中,可能只是一團不值得繼續活在世界上的腐爛物。

這種種巧思,以及對節奏的掌握,展示了戴米恩‧夏多內同時身為導演、劇作家、戲劇顧問、老師及學者的涵養。而台灣演員給出的表演也十分到位,除了賴玟君(亮亮)飾演Jess時流暢演繹了困難度極高的大量獨白外,王安琪徹底切換在管理公司高層、以及流連酒吧的懵懂少女間,也作出了極大的質感差異,個別角色舉手投足間的完整度,讓人在知道演員是同一人的前提下,仍能藉由表演,建構出兩種截然不同、天壤之別的設定。其差異從外到內皆飽滿,讓兩位角色分別達到涇渭分明、滴水不漏的境界。

儘管如此,回到製作面,仍可以點出許多文化面的問題。比較小的例子如,第二景一對男女用抑揚頓挫、變聲的音調進行對話,其說話方式在許多歐洲製作中比比皆是,但是套到國語中,音樂性的刺激卻與語言傳遞訊息的功能互相衝突,成為對整體作品無益的調度。比較大的例子,則仍需回到比較基本的問題,即「開動計畫」的目標為何?這齣戲由台灣演員飾演,比起由法國演員飾演,有什麼不可取代之處?由外國導演挑選外國文本,並由台灣演員演繹,這樣的「交流計畫」在這幾年比比皆是,從2018年法國導演羅蘭‧奧澤(Roland Auzet)《在棉花田的孤寂》,到同年希臘導演狄奧多羅斯‧特爾左布勒斯(Theodoros Terzopoulos)《葉瑪》,這樣的交流實際上還是存在著巨大的文化不對等,整個製作的方向似乎都由西方國家主宰,台灣除了輸出演員,還能在這樣的交流計畫裡扮演什麼角色呢?在此聊舉幾種可能性,例如,為什麼不是由外國導演挑選台灣在地的劇本進行演出?或者,在製作過程裡,安插一個來自台灣的戲劇顧問?或者,由台灣與外國導演共同討論後選本、共同執導?如果只有演員被輸出,那非常危險地,我們要警醒的是,實際上被輸出的是不是一種台灣版本的東方主義?亦即在所有思考邏輯、選本皆由西方主導的前提下,因為台上出現了台灣的面孔,因此感覺作品「多了某種東方的氣息」?如果是這樣,那麼所謂交流,實際上也只是在文化層次成為西方國家作品的一縷點綴。我想這並不是一個健康的文化交流所樂見的結果,也因此再次重申此問題的嚴重性。一切還是要回歸對文化交流的想像,才能重新調整計畫背後的目的,究竟它只能被綁在一場演出、一個製作當中,還是能夠產生什麼更長遠的、更對等的辯證、交換與對話?

整體而言,保持一段距離來看,本作從表演、形式、到結構都有許多令人驚艷之處,但當開始意識到身為台灣人的身份以及作品的製作層面,再比對作品本身,就會在飽滿的果實背後,發現值得深究的裂痕。

《人性交易所》

演出|戴米恩‧夏多內

時間|2020/10/10 19:30

地點|國家兩廳院實驗劇場