「人如何與越來越真實的虛擬世界、不斷更新的科技共處。有什麼是我們(人)必須要緊緊擁抱的,有什麼地方是我們已經跟不上了的。」【1】周東彥對於數位與影像間的摸索,以劇場系列作品《空的記憶》為始,不時緊扣在現代社會中的科技記憶轉變,並同時在轉變中進行觀察且予以叩問。即使Z世代之後的人們,逐漸能透過科技拉近距離,但科技冷漠的溫度從來沒有與我們客氣,故周東彥所描述的那一段「距離」究竟代表了什麼意思?筆者認為,「人」的參與或許始終是他在勤求不止的道路上,不可或缺的素材之一。

《霧中.凝視》(以下簡稱《霧》)曾被周東彥形容為「無愛之愛」,但本質上其實更接近一抹被親密感所包圍的氤氳孤獨。在煙機與影像所吐露的霧氣裡,「男」以言說的同性議題看似神秘露骨,可被抽離出來的特定角色,卻隱匿地像是陳奕迅《孤獨患者》一曲中所描述的男子,其靈魂之窗不斷輸出的強烈孤獨感,最後透過符號、影像以及演員身體的呼應,在緩慢追光的過程中,終於得到釋放。

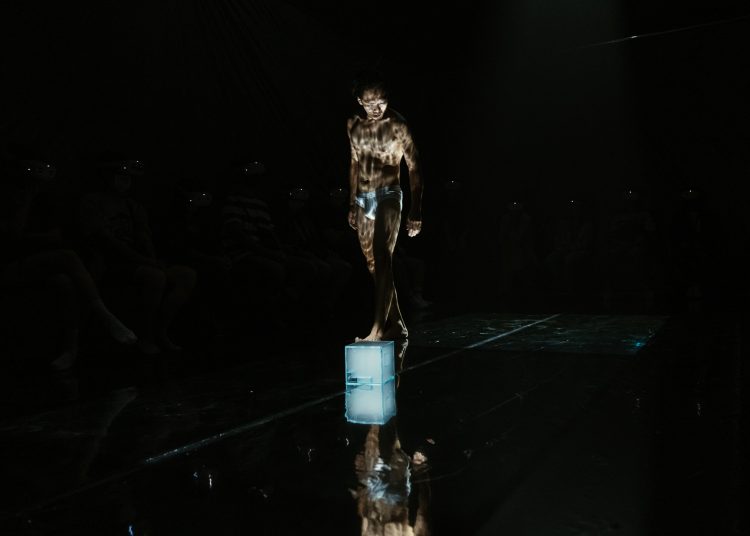

霧中.凝視(狠劇場提供/攝影劉千鈺)

而此次《霧》的發表,周東彥更展現了科技跨域中最重要的一個環節,也就是藉由一連串細膩的劇場調度與整合,讓科技與表演藝術間的連結得以昇華,並讓參與者能夠更加專注地凝視。其一層一層剝開禁忌的伊甸園背後卻毫無批判,同時創造出另一處輾轉物哀、幽玄與侘寂三種美感之深淵。

回歸到劇場的科技餘韻

《霧》的演出內容一共有兩個階段,其一為排練室中迷宮式的實境探索,其二為固定座位上的虛擬影像。在完成配置VR眼鏡的儀式後,即使肉體與靈魂都還停留在原位,但某個程度上與現實世界的隔絕,加上過曝的光線變化,仍舊改變了參與者五感的靈敏度,陷入影像藝術特有的色彩美學當中。

「眼睛」與「立方體」作為符號,牽連著結構極其複雜的隱喻與對應,譬如演員將迷宮路徑上的眼睛貼紙,貼到觀眾的VR眼鏡之上,「深淵的凝視」頓時從他者回歸到了第一人稱,而當演員在節目後半段裡脫下觀眾的VR眼鏡後,誰看誰,又是誰去迴避誰的眼神,在被形塑為立方體的狹小迷宮裡,其實「他者」的凝視從來就未曾消逝。

霧中.凝視(狠劇場提供/攝影劉千鈺)

然而凝視作為一個重要的動作素材,在《霧》中帶有相當深厚的戲劇成份,卻沒有冗長的戲劇內容;事實上,比起探索迷宮帶來的混亂感、VR中顛沛痴狂的狂歡性愛畫面所帶來之震撼,藉由音響作為傳達媒介的戲劇對白交流,反倒顯得薄弱許多。因此筆者在後期接收到大量資訊洗刷過後,留下的印象恰如黃粱一夢,只依稀記得自己在短暫的時間軸裡,不斷地被切換凝視的座位,且在凝視的過程當中,發覺自己也是深陷三溫暖中的成員之一。

在這些距離觀眾僅有一釐米的事件裡,我們總還能發現有一位派對中貌似清醒的男子在監視著、穿透著我們,並隨著監視者的角色更換,我們的凝視鏡頭也從密室的四周,逐漸變換到全知的鳥瞰視角,直至狂歡的能量與速度被烘托到最巔峰後,「演員」們結束派對,抬頭看向高處的我們,三溫暖的房間像禮物盒一樣朝四周攤開,演員們曲終人散,所有人消逝在原本是劇場空間的黑暗當中。這樣畫面的衝擊,進而引發筆者心中對於無愛之愛的孤獨感,而這似乎也就是認識了事物消散後的物哀與跳脫;延伸至薄明的黑畫面,如陷幽考微玄之深淵,讓人獲得思考與沉澱的空間。同時,這些簡易的舞台佈置,將一切密集卻無台詞鋪成之繁複動作濃縮至「眼睛」(凝視)與「立方體」兩個素材裡,不恆常、不完美的內在顯現,也頓時化作了一種無意識的侘寂。

霧中.凝視(狠劇場提供/攝影劉千鈺)

近未來的成本與代價

筆者猜想此次《霧》的完成,創作團隊在技術與藝術之間的拿捏,或許都是以不斐的成本在進行探險,尤其是從《霧》的準備儀式中觀察,我們可以發現一個以科技影像為名的劇場,雖未必要動用到藍盒子或是大劇院般的大型舞台,但其工作人員的配置,幾乎是與現場觀眾的人數呈1:1的比例,同時現場所需要的網路需求、硬體設備與前置作業等等,若將其描述為「與呈現內容進行等價交換所不可避免的消耗」,那麼《霧》VR規格的厚實與一般線上劇場的三機即時錄影相比,後者便理所當然地望塵莫及。

但一部作品的密度,絕非單純的量與質就可以輕易計算,如果我們能回顧到女性主義藝術家蘇品文在2021年台北藝術節發表的《少女練習》,或許就可以理解其藉由聽覺開啟的想像空間,同樣不遜於錄像的效果,甚至更加超前。在這次參與《霧》的經驗裡,筆者似乎可以想像到許久之後的將來,VR確實有可能會像是智慧型手機一般,成為線上劇場的其中一個窗口也說不定,然而人與藝術精神間的那一釐米是否得以拉近,創作者能夠給予的技術以及力度,必然也會是我們要持續面對的挑戰與艱辛。

註釋:

- 參照周東彥(2020),〈虛擬親密〉,狠劇場官方網站。https://www.vmstudio.tw/virtual-intimacy

《霧中.凝視》

演出|狠劇場

時間|2022/09/09 19:30

地點|臺北表演藝術中心 7樓大型排練室