文 陳正熙(2023年度駐站評論人)

陳千武(詩人恆夫)先生的《獵女犯:台灣特別志願兵的回憶》,是一部非常特別,難以簡單歸類的作品:就題材來看,是典型的戰爭文學,就創作意識而論,是反抗的後殖民文學,主人翁(作者)的經歷,可以被視為典型的成長文學,而貫穿不同篇章,對生死與人性的辯證思考,更讓這部作品有了豐富的哲學性。這部作品雖是「台灣特別志願兵」的主觀書寫,但容納了中心與邊緣(日本本島、台灣、沖繩)、天皇順民與反抗者、原住民與外來者、男性與女性的多重層次敘事,相互穿插交織,「殖民—被殖民」的思想主軸,在戰爭的脈絡裡,因為族群、階級、欲望、情感的交互作用,不再只是單純的壓迫剝削或悖逆反抗,而有更複雜不定,充滿矛盾與弔詭的表現。

這些廣泛觸及個人心理、族群命運、歷史詮釋的複雜層次與面向,在小説集中最知名的短篇〈獵女犯〉中,都有具體而微的完整表現:敢死隊的高壓訓練,將被徵召的台灣志願兵,逼上死亡的邊緣,反映戰爭之荒謬殘暴,也呼應「慰安婦」制的殘酷不仁;林兵長與擁有福佬血統的印尼慰安婦賴莎琳之間,彼此對立但又相互憐惜的複雜情感關係,他與日本准尉長官的同性曖昧情愫,對在地土民的矛盾情緒,整體構成一幅混雜著欲望、尊嚴、暴力、柔情的族群眾生相;林兵長對身為「無能的獵女犯」的自己,提出嚴厲拷問,逼迫自己面對無可迴避的侵略罪責,更深刻地刻畫出台灣人/日本兵的矛盾心境,和艱難的生存處境。

〈獵女犯〉中複雜的人物關係,多重的敘事角度,多層次的論述脈絡,是小說作者將真實生命經驗轉化為深刻省思的表現,對戲劇改編者—音樂劇《熱帶天使》創作團隊,卻是巨大無比的挑戰。

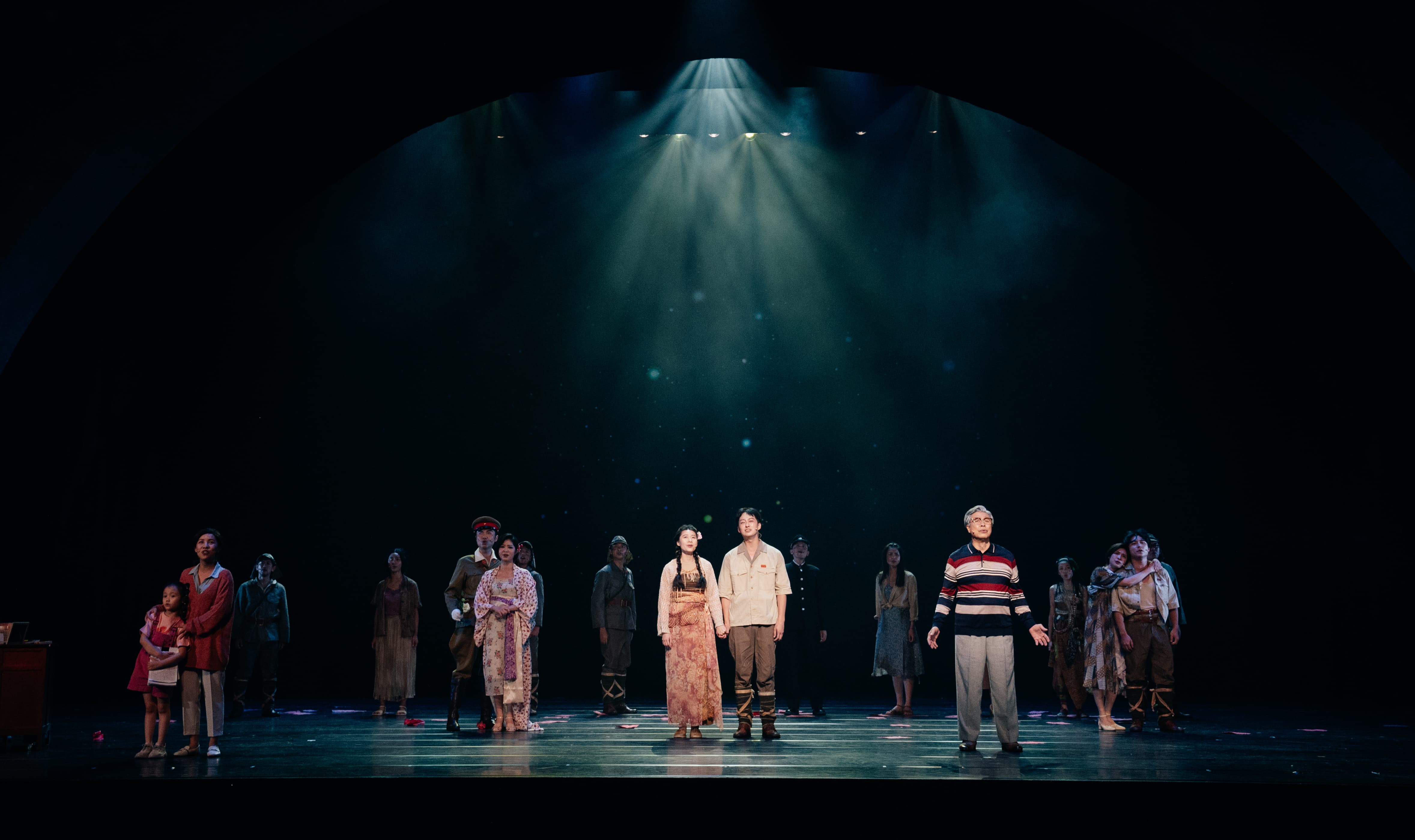

熱帶天使(SML樂劇創製/攝影蔡之凡)

《熱帶天使》編導林孟寰與藝術總監/作曲雷昇,願意以五年的寶貴生命投注其中,推介前輩作家代表作品的企圖心與意志力,令人感佩,就具體成果而論,也有不錯的成績:楊烈的舞台魅力(stage presence),不輸他的歌聲;開場與終場的合唱場景,展現出寬闊恢宏的氣勢,令人動容。除了演員們的歌舞表現,舞台場景與整體視覺,語言的轉換運用,也有不錯的水準,整體而論,是一個製作規模完整的作品,值得肯定。

戰爭亂世中的愛情,珍貴動人,也能召喚出人性的深層意涵,但如果少了時空背景、人際關係、人物自我認知的特殊性,說出來的故事不僅會顯得平淡無奇,甚至會有落入陳套窠臼的危險。而這正是《熱帶天使》的最主要問題所在。

〈獵女犯〉雖然篇幅不大,但內容繁複,改編確實不易。《熱帶天使》以〈獵女犯〉為主要取材,但做了相當程度的改編(與原創的加入),其中最主要的改動,是拉出林逸平與賴莎琳情感的主線,將兩人塑造成為一對亂世之中、生死與共的愛侶,堅毅忍耐面對時代的殘暴不仁,在南十字星的見證之下,彼此約定「好好活著」,最後,賴莎琳遺留下的木十字架,讓林逸平在日本敗戰、國府遺棄的絕望中,重燃活著的希望,最終克服歲月和語言的挑戰,完成個人生命故事的書寫,「讓所有人都活著回來」。

《熱帶天使》主創者對〈獵女犯〉所做的改動,刪減了小說中有關個人心理、族群命運、歷史詮釋的許多元素(如林兵長對個人欲望的詰問,原住民的反抗與屈從),因此淡化了太平洋戰爭(與相對應的日本殖民與侵略歷史)對小說/劇中人物的影響,將一則充滿倫理反思意涵的戰爭史詩,變成歌詠男女情愛的通俗情事。

小說中的林兵長和賴莎琳,雖有福佬母語的連結和性的吸引,但同時也是狩獵者與被獵者的對立關係,加上慰安婦的歷史意涵,讓身為讀者的我們,無法輕易地接受他們的情感,卻會因爲林兵長的自我懷疑(「我這個無能的獵女犯,該怎麼辦?」),而對台灣人在太平洋戰爭期間的悲劇命運,有超越悲情控訴的省思;舞台上的林逸平與賴莎琳,對外在現實的逼迫,雖有微弱反抗,但還是忍辱負重,並且依賴著彼此的溫柔(與鹹甜的家鄉味),簡單化解了彼此關係中的矛盾,期待身為觀眾的我們,能在「這世人佮你牽手鬥陣(這輩子和你攜手共度)」的淒美歌聲中,接受相信愛情的永恆救贖。依循著同樣的敘事邏輯,軍官松永的軍國主義崇拜,只是他對青春戀人平田的感情的延伸;媽媽桑安子隨著松永殉死,同樣是為愛的自我犧牲;吉本對雪子的愛戀,在戰爭結束後無以為繼,以致瘋狂,也同樣印證了愛情的絕對價值。

只是,籠罩在小說原作的戰爭陰霾,卻在一段段的深情對唱當中,逐漸淡去,開場曲目〈在1940〉的壯闊氣勢,強力的告解(「一場戰爭,一刀割開」)與質問(「我的人生,到底佇佗位」),也因此逐漸失去撼動人心的道德力量;到了終戰之後的命運巨變,小說作者用筆「將一切寫轉去過去」,帶回埋在南洋忘記帶回的「死亡」,在舞台上,卻只剩下「咱一定會活咧轉去」的自我安慰,最後要以中華民國政府對待日本軍人與台籍日兵的不同待遇,凸顯台灣人的悲情宿命,也因此顯得空洞而勉強。

熱帶天使(SML樂劇創製/攝影蔡之凡)

熱帶天使(SML樂劇創製/攝影蔡之凡)

在小說中,林逸平(林兵長)既是主人翁,也是觀察者,作者透過他的視角,描繪了戰爭情境中(「俘虜島」上),複雜的族群關係:他一方面能看穿日籍軍士的多重面貌(地域、階級、情感)與複雜心理(狂妄、怯懦、善良、殘酷),對自己身為「特別志願兵」的內在矛盾,有深刻的體悟,但當他在面對印尼原住民(兵補、慰安婦、番王)時,雖能接受他們的文化,理解他們的處境,但偶爾也不免流露出高人一等(self-righteous)的優越感,並且對自己同為「掠奪者(獵女犯)」的罪責,無法釋懷。到了舞台上,這些複雜的族群互動,卻只剩下林逸平與土著小孩「小偷」的單純情誼,和他與軍官松永的曖昧矛盾情結。

另一個讓我無法理解的改動,是林逸平為何志願從軍的緣由。小說中,林逸平是「被選中特別志願兵」,在保正的監視下簽署志願書,獲得「為日本天皇盡忠報國」的特別權利(「為天皇敢死的榮譽」),深刻地反映出台灣人在皇民化運動中的難堪處境,但也因此成為他開始省思個人/台灣人命運的契機。舞台上,林逸平雖有反抗皇民化運動之舉,卻是為了籌措妹妹的醫藥費,而在吉本的慫恿之下,勉為其難加入日軍,同樣是「非志願」,卻沒有「非志願的志願」所隱含的荒謬性,因此實在難以啟發觀眾對集體命運的思考。

我可以接受編導認為「小說與戲劇是迴然不同的表現形式,在轉換時必須有所取捨」的看法,但,如果取捨部分,涉及的是小說原作的核心理念,是人物故事的特殊時空,是對文學性、戲劇性的理解,取捨之間,就更要審慎斟酌。

從〈獵女犯〉到《熱帶天使》,主創者們帶引我們進入了陳千武先生的文學世界,面對「台灣人的命運」的嚴肅提問,卻給了我們一個過於簡單討好、「去脈絡化」的答案(「成為彼此的天使」),難道是因為我們真的無法承受歷史的艱難沈重,所以只能滿足於當下的美好幸福?

走出劇場,我更確定:「我這個無能的獵女犯,該怎麼辦?」是對我們每一個人的詰問。

《熱帶天使》

演出|SML樂劇創製

時間|2023/07/30 14:30

地點|臺中國家歌劇院