文 戴宇恆(2023年度駐站評論人)

臺北藝穗節已行之有年,無論是規模、機制及觀(受)眾的養成皆已逐漸勾勒出一定的圖像,而近年來臺灣各地的藝術節生長繁茂,也有許多以「藝穗節」為名,實際上仍得通過審查評選機制,又或融入了地方性文化策展的概念為之【1】,與實際上緣起愛丁堡藝穗節強調「不審查」的精神多有出入。【2】於是,「藝穗」的精神與定義不斷地在臺灣各地文化政治中延異,雖樂見藝術節各地綻放,同時卻也流失了青年族群、新生團隊拼搏的量能。

而野草製作工作室發起的「2023培養皿計畫」卻是個特別的存在。秉持著一股年輕的動能,參與過臺北藝穗節後的願景:「好希望臺南有這種活動」【3】,如此微小的期望生了根,便在今年冒芽,五檔節目悄悄地在臺南三處非典型劇場空間發生,筆者未能觀賞全部,只能藉《影子裡的光》作為代表,視角雖有所侷限,卻也能從中嗅出一縷血氣方剛的野性,那也正是青年族群得以散發的創作氣息。《影子裡的光》正是這樣的作品,雖在形式的處理上缺乏章法與同一的佈局,卻不難看見這些青年強烈的問題意識。

渺小與巨大——「創傷」的問題意識

《影子裡的光》大致上在述說一個女孩於夢境與潛意識裡與自己對話的過程。【4】其實,這樣的文本結構我想可以與日本劇作家別役實的《可以睡覺》連結【5】,兩個作品間都有意識地處理著「創傷」的問題,只不過《可以睡覺》更多地指涉了集體的、社會性而導向的創傷歷史,而《影子裡的光》則側重呈現個體經驗的創傷敘事及療癒自我的可能性。有趣的是,《影子裡的光》選擇在兩個女子之間的對話之間,時而穿插著一位說書男子的寓言,將《西遊記》裡的「頑石」、《創世紀》中「巴別塔」事件,進而到希臘神話中「薛西佛斯」推巨石的故事通通攪混在一塊,看似雜亂無章,卻同一地指向了神的旨意與懲罰,這便使得渺小的個體敘事終於有同等質量的地位能與宏大敘事(grand narrative)匹敵,文本和導演只是將其以互文關係並置於作品中,雖無更進一步、深化地處理兩者間糾結複雜或正反辯證的問題,更直觀的目的或許只是將宏大敘事作為一種隱喻指向人們面對創傷所固著的模式,但這仍是全劇最為亮眼的地方。

不過,我並無意將敘事分輕重,只是得從這樣的渺小與巨大的對照之中,去看見青年群體如何面對創傷:

冥頑不靈,緊箍規訓

不是所有人都如此,但絕對有些人在面對創傷者時,建議(要求)個案要正面思考,不要總是陷入在負面的思維中,又或以自身經驗出發,去評斷創傷者的情緒或行為。倘若創傷者的狀況總是沒有起色,又或反覆陷入創傷經驗裡,那麼對於某些群體來說便成了無法教化的「頑石」。而相對於「頑石」,某些創傷經驗者卻也試著戴上緊箍,假裝自己已被訓化,成了向正道取經的「悟空」,但「傷」真的不見了嗎?不全然,或許在每次緊箍咒語唸響中,又添了幾道傷,傷口仍不時作痛。

語言的侷限

倘若我們將巴別塔視為集體的本質追求(人類的、社會的),語言便是我們我們追尋本質所使用的工具,而這樣的工具實際上卻有侷限,並且在理性思考的模型下(主客分離的思維模式)發展得日益弔詭——也就是人類只能使用有限的語言模式(相似性與脈絡性)來進行交流,所以在人類集體將語言設定為一項人際交流的工具的目標底下(暫且不論符號系統的功能),就不難理解維根斯坦( Ludwig Wittgenstein)為何認為私有語言不可能存在,因為私有語言只有自己能聽(讀)懂。於是,藉著維根斯坦「相似性」的概念來談「創傷」的語言侷限,當人們以理性思考模型試著要站在「自己外」去描述或述說自己的創傷時,你會發現自己內心的經驗與感受只能透過與他人語言的「相似性」來表明,而他人也只是透過相似的感受或經驗來類比或理解你——換句話說,就是無法透過語言來真正的理解對方在說什麼(當然這裡指的是個人經驗或感受)。至此,巴別塔的倒塌或許便意味著本質的追尋,並不在於集體,其實是個人,私有的經驗與感受並不比集體來得差,至少必須擺在同等位置。

徒勞的荒謬生活

薛西佛斯的神話指向無止境的勞動,又或是人類徒勞的荒謬生活, 《影子裡的光》挪用了這樣反覆輪迴的狀態,指涉著創傷的離去與復返,在與自我創傷對話的過程中,看似逃生出口將近,卻又不斷地跌落深淵,一次次的無功而返在外人眼中看來荒謬,對自身來說或許也是,但沒人能真正地知道薛西佛斯抱持什麼樣的心態,終究都只是猜測。我不禁想問,薛西佛斯的徒勞真的荒謬嗎?或許荒謬的可能是神的制裁與懲處?

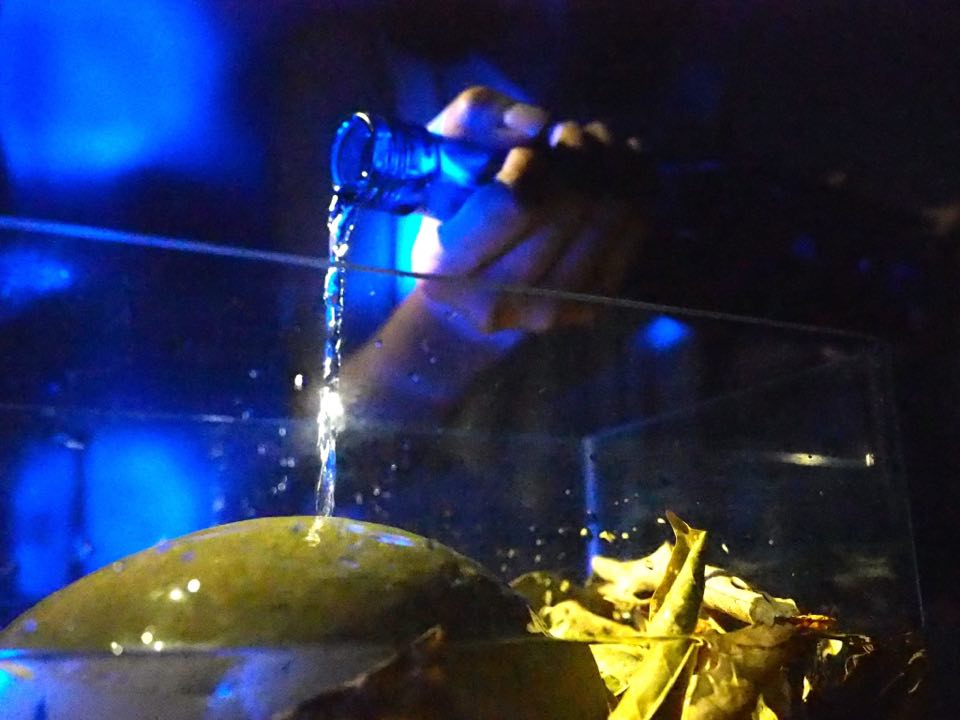

影子裡的光(野草製作工作室提供/攝影田喬恩)

在文本處理上除了上述有趣的比喻及嫁接,其餘的情節處理卻顯得有些發散與混亂(或許是為了呈現解離之錯亂感),導致與三段寓言的互文關係力道不夠強,且創作者的技術顯然還能有更好的處理(形式過於繁雜、舞台空間調度動機不明、演員在非典型劇場空間的能量與表演張力的調節失衡等。),導致有些時候視覺與聽覺上觀眾能接受到的訊息相互衝突,進而在眾多戲劇語彙中導致意義的失落,未能層層堆疊而使意旨更為清晰。

《影子裡的光》除了讓觀眾看見一段個人創傷療癒的過程,卻也意外看見了人類甘於俯首在荒謬的日常中、規訓的教條中、語言的遊戲中——那般宏大敘事底下的那團巨大陰影之中,不亦樂乎的詭異狀態。無論是潛意識使然又或在創作者在文本上煞費苦心,這樣的問題意識終究直擊了一個世代生命意義的核心,有別於集體意義的追尋,個人意義或許也正在鑿開一些孔洞,試圖要在這個世界上找到一席之地。

偉大又正面的敘事已經太多,那些光早就不知道跑去哪裡,自身的陰影最終也得沿著自身渺小的光才能看清,總是躲在巨大的陰影之中,便永遠看不見自己完整的樣貌,作品是這樣,人亦如是。

註釋

1、 如嘉義魚池戲劇節、臺東藝穗節,過去臺南的321小戲節⋯⋯等。

2、參見文章,蔡孟凱:〈以藝穗之名?」淺談近年地方瘋辦藝穗節的盲點與成就。〉,表演藝術評論台,網址:https://pareviews.ncafroc.org.tw/comments/92771d72-6b47-416e-b3b7-d8c4a81cb4cc。

3、參見野草製作臉書文章,網址:https://www.facebook.com/photo/?fbid=584331173716652&set=a.406063951543376。

4、《影子裡的光》敘述一位25歲名叫小光的女生,走進了一間咖啡廳,喝下了店員以滴管滴下的不明液體後,便如同失了魂魄,輾轉於似夢非夢的時空,其中還有著一位男子,時而說著一段東拼西湊的寓言故事⋯⋯。

5、詳見《日本當代劇作選-當代經典劇作譯叢20》。

2023培養皿計畫——凝聚常創作的人《影子裡的光》

演出|「野草製作工作室」主辦、「凝聚常創作的人」演出

時間|2023/06/09 20:40

地點|臺南參莯咖啡