導演王嘉明以達爾文(Charles Robert Darwin, 1809-1882)完成於十九世紀中期之《物種起源》(On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life)為發想文本,首先完成於台北藝術大學2019同名學期製作《物種起源》,甫為由國家兩廳院主辦、莎士比亞的妹妹們的劇團演出製作的《物種大樂團》。演出的結構以達爾文《物種起源》十五章標題,由導演切分與合併成幾個主題類別或提問觀點,呈現出在變異、演化、分布等生物演化概念上,依次作為演出內容段落。表演形式除了請樂團「大象體操」直接登台演唱及為演出配樂外,敘事構建演出文本的角色,基本上以演員本身的生物與社會身份直接呈現,例如演出中的李班宇飾演十歲男孩曾獲得武術比賽獎項的李班宇、崔台鎬飾演家族有著跨國與多次東亞移居歷史的台灣土生土長男性韓台混血等。簡言之,演員以自身呈演角色,以自己當下身份出發,上溯、重述與重建家族與此時此地/台灣的關係。所有演員,包含大象體操樂團的三位表演者,形式上依照《物種起源》的類別問題,但內容上遵循此敘事程式:演繹自己。

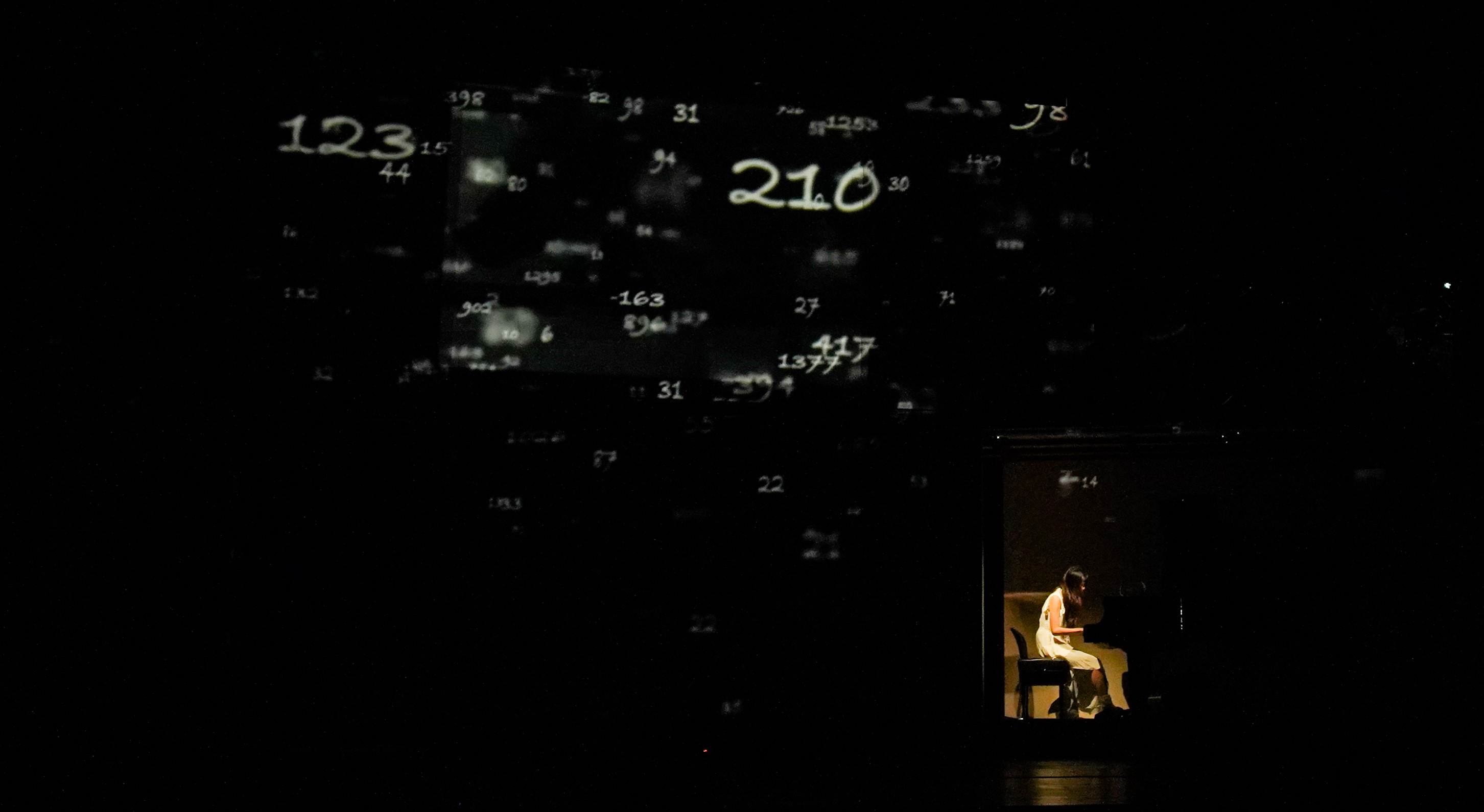

以演員飾演自己的美學方法,回望當代台灣戲劇,不乏先例。1984年賴聲川學成返國為當時仍名為國立藝術學院(今北藝大)導演的第一齣學期製作,於台北耕莘文教院演出的《我們都是這樣長大的》即是。這齣戲以學生演員的成長事件為核心,在愛情、求學等生活歷練中(聯考、分手、家教……)與家庭經驗(身世、父母離異、破產……)等心情,以片段彼此串連形成敘事結構,由賴聲川導演集體即興創作而成。然,這兩齣表面上看似相仿的美學呈現,對我來說,卻有著不小的差異。先不論演出中如何持續又眼花繚亂地以投影看板幾近填鴨式地交代《物種起源》的假說理論,是否就真的代表導演將學說理論與演出敘事交融消化,《物種大樂團》在不斷詢問「我是誰」、「自己是誰」的命題下,回答之道,對我來說,的確達成並承繼了帝國與殖民主義喧囂的十九世紀中期,達爾文《物種起源》對於物種現狀的閱讀:只有認明你的祖先是誰,才能認明你。換句話說,自己就是自己爸/媽。

無論劇中再怎樣地無機丟出「父不詳」,並沒有因此打斷「父」作為劇中敘事「自己」的前提:頂多就是知道父不詳,但劇中與自己的父仍是要找的。所以我們看到所有的角色/演員、戲內/戲外都在找爸媽、找祖父母、找曾祖父母,從台灣南找到北、從台灣找到韓國日本、香港中國、三個爺爺,甚至確認或恐懼台語廣東話客家人的消失,都沒有脫離這個透過建立家/族/群譜定位自己的程式。這種定位自己的方式,幾乎讓本來就已經相當「天經地義」的回溯(無論是演化或進化、適應或競爭、宗法或科學,甚至東方或西方),在整場表演得到相當一致的穩定,還進而強化於這一片和諧之中。如果賴聲川的《我們都是這樣長大的》建築在每個演員與角色的經驗來定位自己,王嘉明在舞台召喚的幾乎都是演員與角色的父母祖輩。不管有沒有找到,當代的每個人都熱切並且勇敢地交代上一代作為舞台上自己的表演;台下則以掌聲回報並共融在台上勇於「以作爸媽來作自己」的「物種」。什麼叫做物種?其實是系譜,而不是當下的你做了什麼。這一點,達爾文與王嘉明跨越了兩世紀,達成了共識。

系譜,當然可以是、其實也根本就是,人工的與建構的,但系譜不必然只能引導成某種血統、文化、語言與種族的認識。但在劇中,沒有看到不以世代為方法,也沒有看到對於系譜問題的辯證。在國內外全球「以種族作為方法」氣焰張揚的時刻,《物種大樂團》這樣的敘事與表演,使得演員與角色可以作為重述歷史的行動力,完全被吞沒在這種物種系譜之中。舞台上演員一再排列出令全場觀眾興奮的「人類進化史」圖像,在在證明、並且要求你以父/母祖,即你的「演化」,而發現你自己。原來歷史上與認識上充滿縫隙、漏洞的兩個「你」,竟然戲中完美接軌了。

王嘉明在節目單「導演的話」說到前一版演出與這次演出有一很大的差別在於,前者演員年齡層為二十至三十歲上下,而此版則為十至六十一歲。放在導演將演員等同於角色的處理上,才能理解為什麼這齣戲演員的年紀對於角色來說這麼重要。因為對任何一位專業的演員來說,飾演不是自己年齡的角色,實在不必然是限制啊。於是《物種大樂團》的演員不用演(act)/行動(act),只要秀(show)。這樣來說,這場演出的確是個「樂團」,而留在台上表演的條件,就請先說出你的父親母親吧,然後你就可以留下成為自己。但那些不想說、不願意說、不能說的人呢?這樣來說,這個演出也的確是個「樂園」,讓興奮的觀眾忽略並忘掉那些看不到的、不能說故事的人吧,他們從來就沒有進入物種樂園的門票。

當劇院的觀眾成為演唱會的觀眾,拼命在舞台上尋找並擁抱看見父祖/自己的慾望。那些辯證的、看見消失的、挖掘看不見的,那些我私心認為更屬於當代劇場的,也不必在乎了。兩段李班宇在劇中令我印象深刻的片段,一段是他瀟灑、自信又充滿自我主體,以rap唱出為何十歲的他拿過全國武術比賽第二名還要跟你們交代,贏得全場一片掌聲;另一段,則是他形容女生像蒼蠅一樣令人討厭,也獲得全場相當程度的迴響。我不解的是,如果導演這麼同意、也塑造出十歲男孩當然可以充分代表自己、也成熟發言的表演,那我們又怎麼滿足曾經以性別與批判意識出發的莎士比亞的妹妹們的劇團,對於十歲男孩對女生的認識與態度並且公開呈現的認可。你說,對十歲的孩子,我是不是太認真了?那我究竟要不要也認真對待他成熟且要求被正視的自我表述?或許我真的認真的地方是想問問導演,在這兩者都同樣取得觀眾充分回應與同感的表演身份,他們是辯證的嗎?還是其實這是個根本不需要討論的問題?因為在《物種大樂團》裡,導演選擇了讓觀眾有反應就好?

《物種大樂團》

演出|莎士比亞的妹妹們的劇團

時間|2020/10/25 14:30

地點|國家戲劇院