《逆流》

演出:國立台北藝術大學舞蹈學系、舞蹈碩士班、傳統音樂系

時間:2019/05/24 19:30

地點:國立台北藝術大學展演藝術中心舞蹈廳

《新舞季・透南風》

演出:台南應用科技大學舞蹈系、美國拉瑪爾大學舞蹈戲劇系

時間:2019/05/26 14:30

地點:台南文化中心演藝廳

文 石志如(專案評論人)

不可否認台灣高等舞蹈教育的成果展演,對未來舞蹈發展趨勢的影響力。台灣多位舞蹈學者,已透過學術研究的方式,發現成果展已成為另一種教育意識的展現。今年度兩個令人驚豔的製作在同一週同時發生,一南一北地域性的差異,可以從舞蹈製作的立意與目的,觀察到截然不同的風格取向與教育方針。從兩校年度展演之風格特色,可見台灣培育舞蹈人才在傳統與創新之間皆有獨到見解。而這樣的展演形式,對台灣舞蹈學子又會產生什麼樣的影響與漣漪?

北藝大延續過去的創新路線,並且擺脫雲門派的經典作品展現,近幾年延攬多位台灣出品的旅外舞者,從國外經驗轉化在地的舞蹈創作。今年《逆流》製作,一改過去甄選條件,以班成舞,除了呈現該班在校的學習成果,尋找獨特性與量身訂做的意味濃厚。位處台南永康的南應大,向來不甘示弱,在南台灣建樹該校獨特風格,這次《新舞季・透南風》以標榜「南方」顯示其在地舞蹈特質,透過不同國家地域的「南方」定義,從「地方」(place)視野,呈現國際新視野。

首先,5月24日北藝大的演出,前三首作品Leigh Warren〈Noodle Dance〉、蔡慧貞〈滾石人生〉與田采薇〈I will celebrate〉等之作品風格,以貼近生活化符合當代性的表現形態,如:消逝與浮現的瞬息狀態、反映社會荒謬現狀、叩問自身存在意義等,在融合古典身體與當代表現性的表演技法,不僅挑戰北藝大學生需對生活有足夠的細膩體悟,對於動作與內在情感的詮釋,更超越以往的表現力。

〈Noodle Dance〉隱喻時間的三塊移動背板,而背板的三角立體複數,在燈光的浮現下,猶如時空的三維度,舞蹈從三位男舞者古典芭蕾動作串起西方藝術舞蹈技巧的濫觴;之後男子退場,女子群舞以破碎、斷裂、曲折的肢體,打破方才上一段建立的流暢感,當代性十足。此後反反覆覆重複這樣的舞蹈結構,在流動之間,男舞者的肢體動作似乎受到女子動作特徵的影響,逐漸融入當代街舞元素,整體舞蹈主軸圍繞在男女動作逐漸融合、跨域、創新的新組合,相當有趣。期間,後方時而出現男子吃東西的意象,更將舞蹈意象扣回當代跨文化的現象,從生活飲食隱喻多元文化融合的生活表現。

〈滾石人生〉在生活動作的推走、奔跑等群起集體共鳴的搖晃空間下,搖晃了這個世界不斷重複、循環的人生。舞蹈動作充斥戲劇性肢體語彙,加上黑白色調的服裝、瞬間塗白的戲謔式誇張群舞與雙人舞,展現了這群大學生青春洋溢的背後,那種面對無法言說的愛與社會期待的壓力。令人印象深刻的是,這群貫五學生在處理舞蹈與戲劇之間的動作及情緒表現相當自然,尤其是誇張的表情不過度矯情,肢體的流暢度顯而易見。

〈I will celebrate〉第一個印象像極了人生舞會,在茫茫人海中,極度歡樂之下總免不了會有一個事件讓你難忘地陷入自己的小宇宙。舞作風格明顯延續德國舞蹈劇場的鮑許式重複、拼貼、非敘事表現性手法,在日常生活動作與抽取自囈語般符號的象徵動作,貫六學生能充分展示他們對於劇中人物的詮釋。上述三首大學部學生演出的舞蹈作品,貼近當代歐美舞壇所盛行的舞蹈風格,北藝大所傳遞的舞蹈教育意識,不難看出是站在世界創新視野,為學生開啟舞蹈世界的全球觀。

最後壓軸作品〈一蓑煙雨〉,是由出生柬埔寨,旅居澳洲,在台灣舞蹈教育界扎根的張曉雄所創作。以舞蹈碩士生結合傳統音樂系的跨域合作,作品寄語於人生豁達的格局。從張曉雄以東西方身體特點做為其身體訓練方法,說明張氏獨創的動作技法具有跨域性的優勢。觀之過去創作內容之脈絡廣度《被遺忘的神祇》、《浮士德之咒》、《春之祭》、《離騷》、《在我墳上起舞》、《長風歌》、《無定向風》等,至近年結合東方傳統音樂曲式的作品《廣陵散》與跨界合作的《費特兒》等,上述舞蹈內容的游移表現,由當代轉向傳統跨域議題,也真實地呈現當代舞蹈追尋在地性的可能。〈一蓑煙雨〉在現場傳統音樂演奏所營造的古典意境下,舞者的跨域身體美,融合西方雙人技巧、東方圓融行走的運勁形式,加上整體舞台設計與服裝,似乎回到魏晉時代的竹林七賢。〈一蓑煙雨〉的意境,淡而雅緻地飄散出張曉雄身為藝術家所持的高雅氣度與風範。

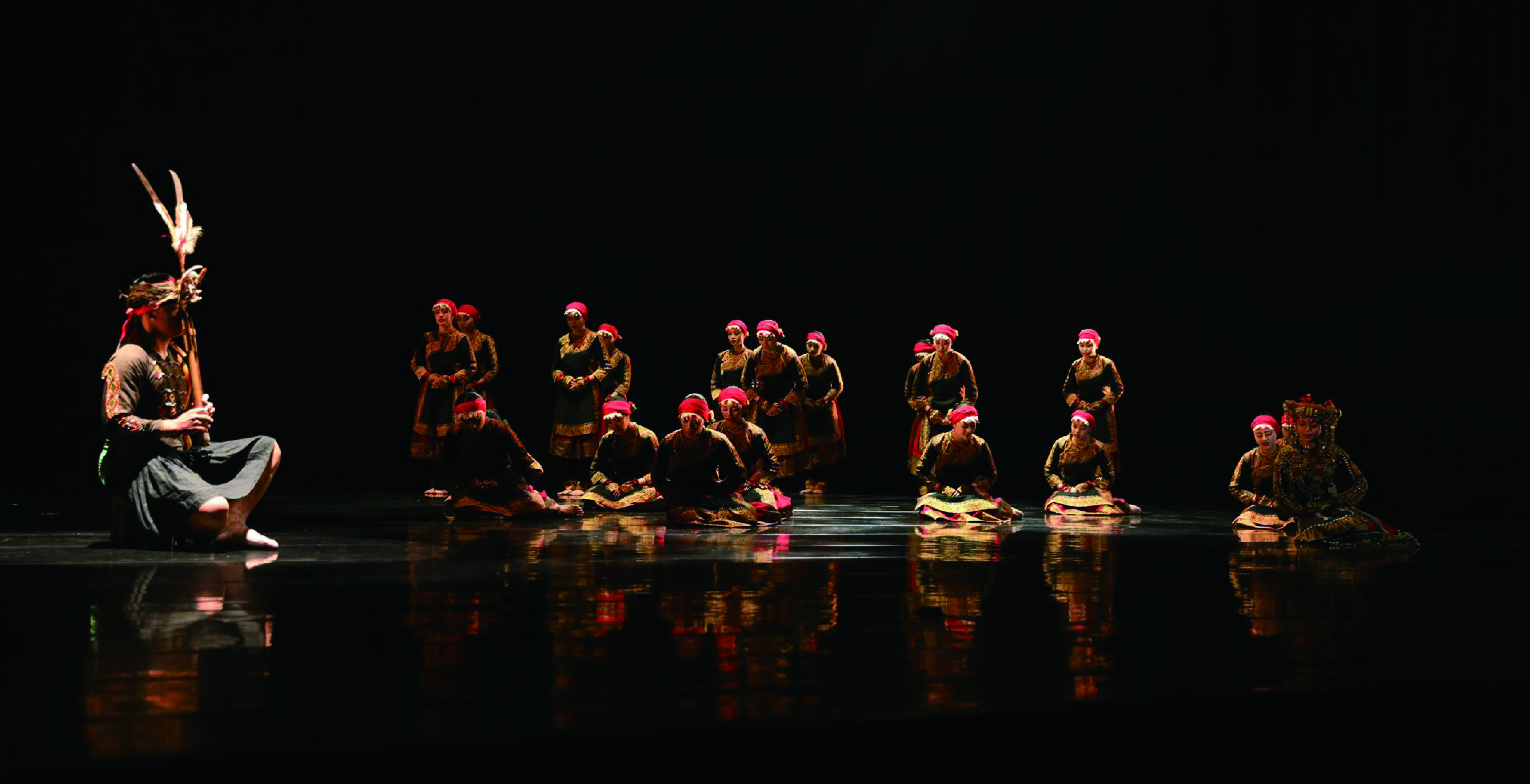

再觀5月26日南應大的《新舞季・透南風》,以「地理X舞蹈」的方式,結合六首多國傳統歌舞的匯演形式,南台灣排灣族/路之・瑪迪霖〈追憶的曾經/排灣族古謠〉、美國/Lucy Arrington〈香腸與BBQ〉、南韓/盧海真、李政潤〈羌羌水月來/永恆之舞〉、印尼/Koming Somawati〈生命訓示〉、美國/Jamie Williams〈夏威夷呼拉〉、台灣/顧哲誠〈藝陣隨想〉等,由該校學生與美國拉瑪爾大學舞蹈戲劇系學生分別演出。

觀其製作與演出呈現方式來看,每首作品中間皆介紹該地之地理位置及人文風俗,並展示他們如何擷取生活題材為創作靈感。這樣的演出型態猶如前導引文,具有知識傳遞的教育意味。再者,這次演出的六首作品,只有第三首〈羌羌水月來/永恆之舞〉呈現南韓傳統舞蹈與當代創新的表演形式,延續這首非物質遺產的精神,詮釋當代傳統走向創新的時代性。其他五首作品則保存傳統文化風貌為原則。

這項展演計畫值得關注的是,傳統歌舞的精髓在於社會文化與人文涵養的展現,從學生肢體動作、歌唱與神韻詮釋來看,似乎看到與北台灣舞蹈訓練的不同身體感,尤其是台灣藝陣與排灣族的歌舞傳承,在地域性的優勢下,是否會成為該校未來的特色之一,值得期待。而其它異國舞蹈的傳統歌舞,從簡易肢體律動中模仿其文化精神,是顯而易見的。

綜觀今日台灣多元文化的舞蹈展演,台灣高等舞蹈教育延續「傳統」以及當代「創新」的使命一直存在,在創新的背後是社會的文化積累支撐,因此,當北藝大與南應大在上週的台灣島上,一南一北呈現迥然不同的演出風格,也正反映當代台灣舞蹈生態的現場。我想現在學生是幸福的,當他們能站在全球化視野,以自身在地的文化優勢看見未來時,夢想就近了!

《逆流》

演出|

時間|

地點|