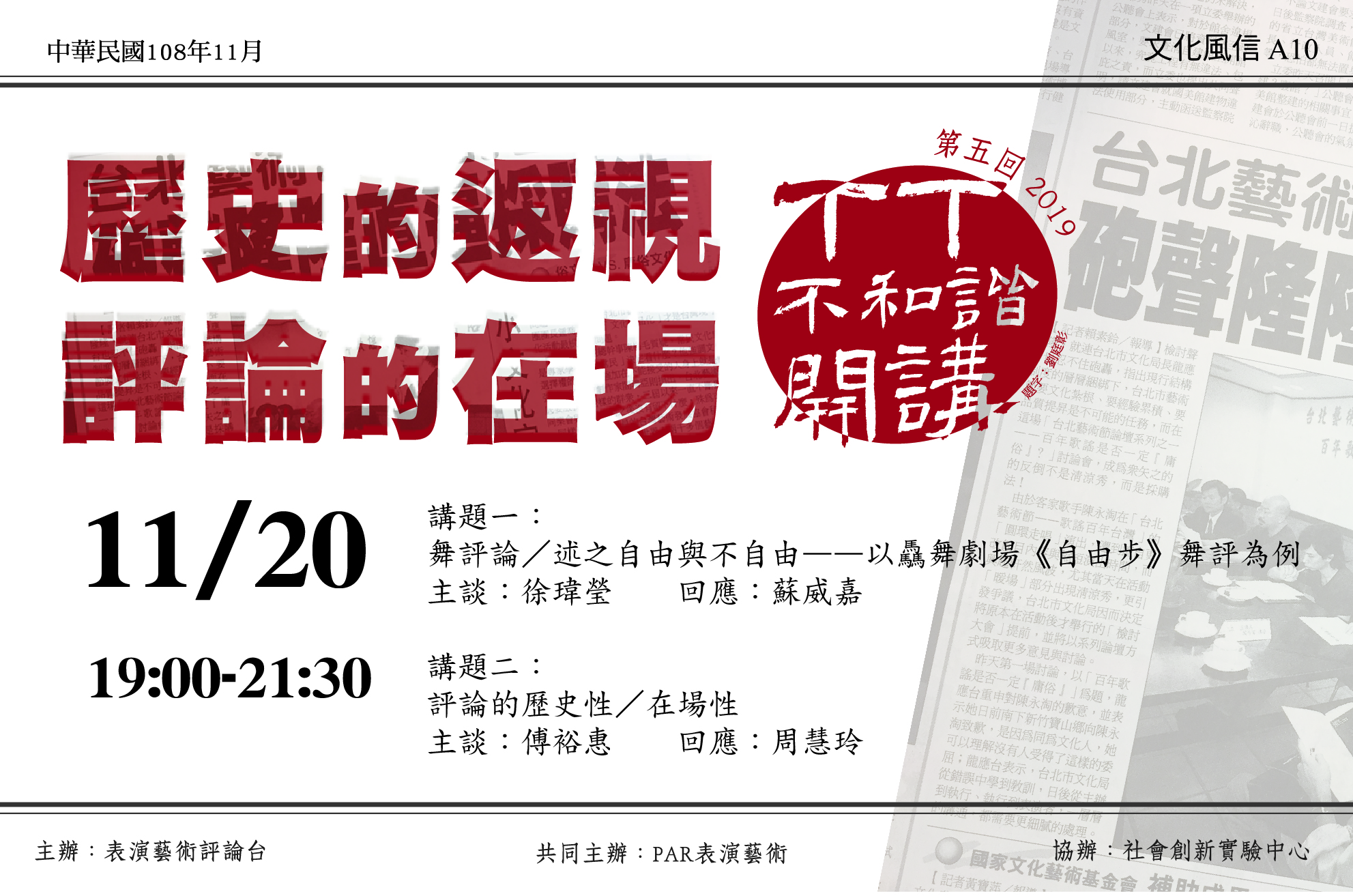

徐瑋瑩(2019TT不和諧開講 11/20講題一主談人)

「歷史的返視,評論的在場」系列導言寫到:「每個時空下的評論生產流程不斷變化,因此評論不僅僅是對於作品的反響,更是時代背景的反映與凝凍,是我們記住歷史的關鍵參考切片。」換言之,評論不只是對作品,也是思考歷史的方法。更貼切地說,作品和評論皆是記憶歷史之材料,而兩者的辨證對話也是形塑歷史之動力。評論與作品一體兩面,評論作為作品之見證,不但使作品得以成立,還可能使已逝的作品留下「變形」的「文」跡。當作品不再,評論即成為作品的代言,為消逝的作品留下朦朧的印記。然而,評論的作用不止於此,藉由與作品的對話或思辨,評論也能外延成為一個新興場域,接軌其他領域、延伸自身的地盤。

評論的歷史流變至少被兩個因素影響。一方面,創作、展演方法與形式的轉變使得評論不得不跟著作品一同轉變,否則評論與作品就無法對話。另一方面,評論內部的知識關懷、評論人的數量、興趣與書寫風格也隨著時代更替。從九〇年代前後到三十年後的今天,舞蹈評論與舞蹈展演數量同步增加並多元化。舞評的增加至少可以從表演藝術評論臺、臺新藝評臺的刊登數量顯現。然而,舞評的多元化是否真的是「如雨後之筍,百家爭鳴」,因而「評論的意義再度變身,我們轉而面對了評論力的均值與相互稀釋」?【1】在此,我以2017年蘇威嘉的作品《自由步——身體的眾生相》(下文稱《自由步》)為例子,觀察評論人是誰?評論的書寫風格、切入觀點是甚麼?來回答上述提問,與舞評在今日的意義。

2017年《自由步─身體的眾生相》是蘇威嘉一系列《自由步》的其中一部,緣起於2013年他在國立臺灣藝術大學的碩士畢業製作。2017年由兩位被譽為舞蹈王子的周書毅和陳武康表演。根據張曉雄的舞評,此表演「創造了一開票即幾乎秒殺的盛況」。【2】與賣票秒殺呼應的是,這個作品的演後評論也出現「盛況」。表演藝術評論臺共有六篇、臺新藝評臺有四篇,一個演出在兩大知名的評論臺就有十篇評論,創造了亮眼的佳績。這也是為何此作品被我挑選作為評論觀察對象的原因。

誰創造了《自由步》的評論?這十位作者是張懿文、陳代樾、樊香君、林亞婷、張曉雄、林于竝、戴君安、劉純良、印卡、羅苑韶。前六位是臺北藝術大學的舞蹈(戲劇)師生,戴君安是現任臺南應用科技大學舞蹈系主任,劉純良是表演實作與學術並行者。這個表演在評論臺沒有投稿評論,上述全是兩大評論臺的專案、特約、駐站評論人,且多是表演藝術學院人,北藝大超過一半。這是否意味表面看似眾聲喧嘩的評論氣象,在舞蹈領域特別是對純舞蹈的作品,有興趣、能力書寫評論者仍局限於特定舞蹈(戲劇)學院中。往後回顧此作,後人讀的是學院中舞蹈人對作品的見證與言說。《自由步》的回響力是由特定藝術界的菁英們所形成與背書。而我更有興趣知道的是,是甚麼原因使這麼多舞蹈專業人選擇書寫此作品?

再者,評論人寫了甚麼?倘若早期的評論人對一個時代的表演有特定的藝術信仰,因而能夠依此無懼的批評。那麼,今日的評論人不再有堅定不可動搖的信念,因此對舞作的描述、說明、聯想,與理論上的對話要強過對作品的批評。即便評論文中看得出對作品的遺憾或不滿,也是以清淡的語氣或疑問句提示。十篇評論對《自由步》的論述角度如下:

- 描述與聯想、詮釋作品。

- 探討編舞的方法(論)。

- 從自身感受提問(觀眾觀演當下的告白)

- 哲思性的對話(將舞蹈作為學術哲思的對象)

- 紀錄舞者的技術風格與自白(特別是兩位舞者被稱為「舞蹈王子」)

若把描述作品與聯想、詮釋視為「古典式」的舞評書寫,那麼今日評論者不只關心眼前的作品,而是把作品當作提問的開始,探詢作品如何形成的方法(論),或動作風格成形的各式條件。同時,將焦點從作品轉向觀者,將觀眾帶入作品中,從自身的觀演經驗提出對作品的疑問。甚至,將作品視為哲思理論對話的對象。舞評典範轉移,從早期批評作品的結構、技術、內容,與描述、詮釋作品,推進到今日以舞作為提問,探問作品如何形成、沉思其中可能的意義、延伸探討作品未來的發展性,甚至以哲學理論思考作品,開展另一層面的研討議題。

初略觀之,今日評論的問題性與議題性是評論人的關懷,作品是提問的對象。描述性的書寫是評論的基礎,卻不能滿足評論人與閱讀者在思辨上的興趣。如此,作品消失於評論的可能性也增加,或可造成「評論的在場,作品的消失」。這樣的評論是相對於陳雅萍教授書寫評論的信念「許多年前開始寫舞評時,我的一個重要目標是,若干年後有人讀到我的文字時可以想像與體會那支舞作的大致樣貌與核心質地」。【3】今日評論的書寫方式,彰顯的是一個時代評論人的興趣與關懷,而不再(只)是為了作品日後的歷史回顧作準備。甚至,可能也不是為了與編創團隊的交流而書寫。評論隨著舞蹈階段性的變化而轉變。舞蹈從展演故事內容或彰顯內心情感的舞劇(小品),到晚近關注純動作、強調跨域的技/藝、思辨性,或觀者參與其中的經驗感受。舞評也從緊貼著作品、描述說明其內容,或分析作品架構、批評元素的運用,轉化為評論者根據自身的觀點對作品提問,與作品對話。

《自由步》這部作品是幸運的,有多篇從不同視角切入的評論,不但有文字描述保留了作品的概略形貌,也展開不同面向的討論與思辨。但是像這樣幸運的作品少之又少,相對多的是完全沒留下隻字片語就消失的舞作。這樣的景象是否真的是「英雄不再的社會」?倘若舞蹈藝術的知識體系在論述與實作間的交互辯證中建構,那麼被論述的團體不但是例子,也將有機會成為主流。而目前議題性、問題性、哲思性的學院派評論是否造成「歷史失去方向的世界」【4】,還是歷史的轉向?有待更多的研究來證實。

註釋:

1、摘自「歷史的反視,評論的在場」系列導言。

2、摘自張曉雄舞評,〈淺談《自由步》〉。https://talks.taishinart.org.tw/juries/xxz/2017043002

3、摘自TT不和諧開講「歷史的返視,評論的在場」導文系列之一〈一個舞評人的初生與成長 我的評論史〉。《PAR表演藝術》323 期,2019年11月號。

4、「英雄不再的社會,歷史失去方向的世界」是表演藝術評論臺小編在「歷史的反視,評論的在場」第一場後記中於臉書所寫的話。