周書毅《Break & Break!無用之地》身體錄像展,題名有點曖昧地指向兩種態度,break是擊破或停頓,有探向未來之意;無用之地卻決然否定,似看破未來。然不論前行,或停駐觀望,題名都帶著憤怒,憤而欲起,憤而怒斥,周書毅憤怒什麼?從影像與展覽現場及後段現場起舞來看,他所欲駁斥與抵抗的,是都市化空間擠壓的壓迫感與生存焦慮,進一步來說,是人的生存狀態,如何在全球化滾動造成經濟與文化弱勢景況下,找到人的立足之地,從而並回應他作為藝術工作者的「有用」之地。

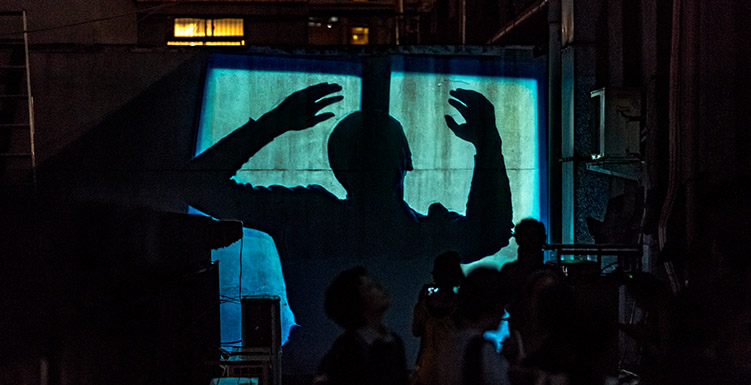

在台北市北投區舊紡織廠被藝術家活用的「空場」頂樓,觀者於暗黝中登到頂樓,人影倥傯,聚眾頗多,首先映入眼簾的是投射於格子窗牆的正面錄像,以及投射於側面連結梯間牆面的次大幅錄像。最大幅這面因為被窗格切割,錄像裡周書毅身影及其空間,與真實牆面交疊,常分不清虛實;次大幅相對清晰得多,但不時疊上穿越人影,影影綽綽,也一時恍惚。經旁人指引,不多時又發現大樓底側名為磺港溪堤面有另幅巨大投影,周書毅旅行採錄身影登時完全明朗,河面水光並上下浮盪形成倒影,甚為迷幻。也就在瞻望之間,看見牆腳另有一小幅螢幕,小至只有六寸吧,同樣播映著畫面。周身迴旋間,空場四周櫛比鱗次的巍峨高樓熾亮看板同樣五顏六色,「霸占山霸占海」建案廣告最為醒目,不覺莞爾,這不就是周書毅多幅錄像透露的資本金融侵蝕人的生存空間的最大顯喻?猶如靜處於黑暗裡的空場,從幾近廢墟狀態裡尋求重生,而一干觀眾,如天台之蛙,也只能仰望殘剩星光,聊以自遣。

這處錄像展場,的確相當特殊,畸零與巨觀並存,俯瞰與仰視同在,觀者流動其間,被錄像包裹,但人數實在眾多,無法定睛專注於單一影像,因此閱取到的影像訊息也就散落斷裂。周書毅出現於許多場景,經說明,包括了中國山西大同、韓國首爾、台灣台東、香港等地,他選擇一處建物或地景,擺放錄像設備,遠遠地逕自舞動了起來。畫面裡就是周書毅的身影與空間環境,他逡尋、探觸、度量、凝望,一陣子後,開始舞動。身體變化不大,多是雙手凌空,翻旋蹬轉,在長廊間、水泥柱體間、斜面礫坡間、寫著社會主義標語的工地前,他定靜獨舞。看著看著,有了心思,這大約都是周書毅與這些空間的對話吧。然而,他感受到了什麼?那些空間帶著什麼訊息?觸感如何?畢竟是影像裡的他方,又受限攝錄設備,很難具體意會。周書毅的身體也不帶強烈指涉,與空間若即若離,似有抵抗,又有擁抱,被巨大影像壓抑之下,周書毅的身體訴求並不明晰,空間也只暫留在他的影像裡,吾人觀者作壁上觀而已。

但也待久了,約莫一個小時,空場這處樓頂,對每個觀者開始有了空間覺受,有人選擇坐在牆緣,有人依舊站立,有人跟樓間牆面共處融入畫面,有人鑽到了大牆後面找到第五幅影像並決定與多數人相反面視。大家選定了位置,存在感定泊,空間與觀者終於產生關係,也在這時間的過渡裡,周書毅與其空間的主體性,被觀者自我置換,擴延到感知周書毅如何讓身體與空間產生關係,「存在」其中,不是意識層面的,確確實實是身體性的。周書毅欲訴求的「生存空間」主題,於此有了覺受。

也在這一個小時後,周書毅出現於最大幅窗格畫面前的平台,真實的周書毅,彷彿從那些錄像空間裡遊走出來,重新演繹了一段他與空間的曾有對話,周書毅的身體具象化了。他理著平頭,上下一律鮮艷紅色的襯衫與長褲,長手長腳地,以緩慢跨步,從左到右。他延展身體,然後刻意控制停止,後延或前伸停頓瞬間,曲拗地厲害。又,身體與背後影像經常重疊,莊知恆的燈光投以側燈、探照,拉長、放大周書毅身影,足以與影像抗衡。從左到右折曲流動,時間漫延,周書毅身上沾黏砂塵髒污,他彎折身體垂掛牆邊,癱軟欲墜,然後燈光給予了手部訊息,指間布滿黑泥。他抓攀牆面似的,開始回走,一樣緩慢移動,背後影像愈加快速更迭,人影疊為一體,斑駁迷離間,最後他從平台鐵梯消失而去,空場再度恢復平靜,五面影像兀自繼續播映。

周書毅的現身,讓空間訊息從他方虛無之處回到現實,更重要的是他的身體臨場,讓影像裡的身體真實化,從而真實化了他的旅跡。回望整理,他的旅跡,被選擇的場景,城市與其邊陬、偉岸建築與破敗殘屋、泥塊泥地與市港夜景,無一不透露著工業化、城市化、階級化、殖民化與國族化象徵,這些牽涉到政治、經濟、社會與人的處境交關的隱微訊息,與「現代性」脫離不了關係,現代性帶來現代化,同時帶來人的孤絕、隔離、區別與迷失,周書毅於行旅中凝視的,是現代性下的生存焦慮,隨著全球高度資本化與科技化,這個十九世紀以來的現代性焦慮不減反增,周書毅竟也像法國詩人波特萊爾般,成了都市浪遊者。那一刻,他也成了天台搏擊者。

但回顧諸種漫遊,均意不在個體體驗,周書毅選擇的都是巨大敘事場景,巨大到資本化、國族化的政治訊息無法迴避。周書毅自身焦慮於是不只個體,更擴大於質問其政治,是誰造成這些空間破敗或繁華,而其代價用以何種犧牲換來?詰問近逼,無聲有影,周書毅用了另一層面反撲,用非制式表演、非制式舞蹈肉身,抵抗現代性下的政治無感與藝術媚俗──不願低頭、不願就範,空手徒拳,即使空氣中可能連回聲都寂寥,即使影像裡他依舊孤絕、隔離與多少迷離。

想像著周書毅欲抵抗現代洪流,但強烈的影像與音樂,長約一百分鐘的錄像展與演出,最終殘留偌多華麗影像,這與影像裡的孤單形影是悖立的;王榆鈞的音樂也是另一層對話,堆湧著影像前行,聲景也與周遭環境搏鬥。周書毅與影像攪纏沒被影像吞沒,現身一段,他更得以回來重寫影像。巨大的質問是清楚的,但關切的是人的欲望,或政治的擺弄?如果欲以肉身搏鬥,肉身能抵抗多少?似「摶空氣而扶搖直上」,樂觀的背後不免要問,如果抵抗是舞蹈身體精神底意識,用以表現的方式是什麼?身體的能動性與運動性有其抵抗嗎?

在長達四年旅跡裡留下的身影,除了漂泊,自然是有一份決然的態度,主要就是離開「舞台」,回歸獨處。這份精神上的決然是令人敬佩的,但在身體表現上,周書毅的身影卻仍是完整而絕對。我們循著影像的敘事去想像精神層面的孤絕,影像裡輕滑的身影,對映宏大的背景,顯得孤微,但無法透見衝突與內在。平台上的身體,被捲入影像,即使汗漬與髒污觸目可見,仍是意識分明,帶有某種頹廢華麗。這是周書毅的身體語言,從2014年《看得見的城市,看不見的人》開始,周書毅一向關注城市與人的關係,當年舞作,人崩落於巨大鋼構裡,由於背景過大,個體的衰頹與躲藏變得微不足道。《Break & Break!無用之地》也有類似語境,命題偌大,個人心境無從顯微,除了形式上的對抗,難以突破現代性的張牙舞爪──把人壓縮至卑微處境,成為形骸遊走的影隻。

用著完整身體與意識,不曾自我陷落於黑暗之中,這是向著光的周書毅,以無用為有力的苦心孤詣,某方面來說,這恰好是現代性的美學主張:相信改變的可能。但現身於巨大城市陰影下,歷史與時間早已明證,再如何奮力,人都是蜉蝣而已,《Break & Break!無用之地》裡複數的周書毅,其運動性一致,抵抗有形政治與敘事的城市,四年下來,城市依然矗立,如果不再相信現代性的神話,藝術有何出路?看著周書毅以個體搏鬥整個空間,整個巨大的城市暗影,他的內在精神力量是強大的,敢於抵抗孤微,敢於抵抗沈默。如果散落各處的影像,從來不要求完整,如同個體,絕對的存在始於內在,那麼,捨棄(政治)背景與觀看,從漂泊回歸本我,或許是break & break真正意義的開始。那或許是大隱隱於市如同西門町花花綠綠市招影像,於無名群眾間,特別孤獨;或許是反現代性的個體自我塑像,想像自己就是一座異托邦,於污穢城市之上開出惡之華,得意洋洋,再也毋須書空咄咄。

《Break & Break!無用之地》

演出|周書毅

時間|2018/06/29 20:00

地點|空場Polymer