《猶在》自我命名為「臺灣.香港演作交流計劃」,除了表示香港民辦空間「流白之間」將五部獨腳戲/五位創作者帶到臺灣之外的地理意涵之外,也包含與「小劇場學校」的互訪交流;在此之前,例如去年七月,「小劇場學校」同樣進行了一項演作交流計畫,帶了五部獨腳戲/五位創作者赴「流白之間」演出,名為《【謹守:眼耳鼻舌身】作品聯演》。

從《猶在》的演出成果回探兩者之間的互訪、交流,不僅是兩個在資源規模上來說還是小組織的團體友善的連結,也是兩個著重表演、身體訓練的團體,在這一塊面上的連結;因此,雙方的互訪演出還不涉及資源的擴大與分配,而是在相似的關懷上相互觀看、討論與支持的共學與共享。一邊是在「後臨界點時代」,從主要以臨界點劇象錄劇團部分成員的結合為基礎發展出來的,職志「以人為本」的「小劇場學校」;一邊是引入梵谷(吳偉碩)、何應豐等香港重要的劇場人,乃至邀約吳文翠、陳偉誠等於八○年代即投入臺灣劇場的表演者前往開設工作坊,這年紀輕輕的香港民辦空間,為雙方的互訪抹上了一層濃郁的時間味道。

《猶在》包括:(依演出序)丘嘉熙〈女人〉、莫翠盛〈息(In progress)〉、袁曉嵐〈Ex. Box〉、王蘊芝〈無家想歸〉以及盧嘉駿〈A Shower Thought〉五部獨腳戲。重要的是,綜觀五位創作者的表演都試圖擺脫獨白為先、語言過多的戲劇形式,而著重肢體以及肢體與物件的關係,這也回頭連結了「流白之間」對表演、乃至身體訓練的著力。綜觀各表述,則大多投向個人、家庭的私密敘事,其中相對外顯的是〈Ex. Box〉,創作者在右舞臺牆面懸掛以線條造型標明,無實體的衣服,那是為了信念而坐牢的異議人士,肉體不在的身影。與其說創作者表述的是反抗,倒不如說是在問:日常與政治、我與他人的距離有多遠?有多近?因為在另一側舞臺,沿著上舞臺底部牆面閃爍著酒吧的燈光、播放著酒吧的音樂,舞臺兩端形成完不同的氛圍。我們對政治暴力事件的疏遠,交換的是我們對於消費生活的依賴。創作者一度在兩端之間抽慉、顫抖,不過她的選擇其實相對明確。

袁曉嵐《Ex. Box》(流白之間提供/攝影Jesse Clockwork)

袁曉嵐《Ex. Box》(流白之間提供/攝影Jesse Clockwork)

〈女人〉與〈無家想歸〉都將女性作為主題。前者使用布、汽球、鏡子、蝴蝶結、棕色皮箱等較偏懷舊質感的物件,以及把布捏成偶與「我」對話等繁複元素,表述記憶、創傷與自我。有趣的是,最後說出「我希望能天天開心」的是偶,回答「做回妳自己」的是女人,用角色互換的趣味給出輕盈的沉重。〈無家想歸〉則用家事的動作及獨白,道出母親縱使與丈夫不睦,仍為了三個兒女辛苦持家的存在樣貌。

丘嘉熙《女人》(流白之間提供/攝影Jesse Clockwork)

丘嘉熙《女人》(流白之間提供/攝影Jesse Clockwork)

王蘊芝《無家想歸》(流白之間提供/攝影Jesse Clockwork)

王蘊芝《無家想歸》(流白之間提供/攝影Jesse Clockwork)

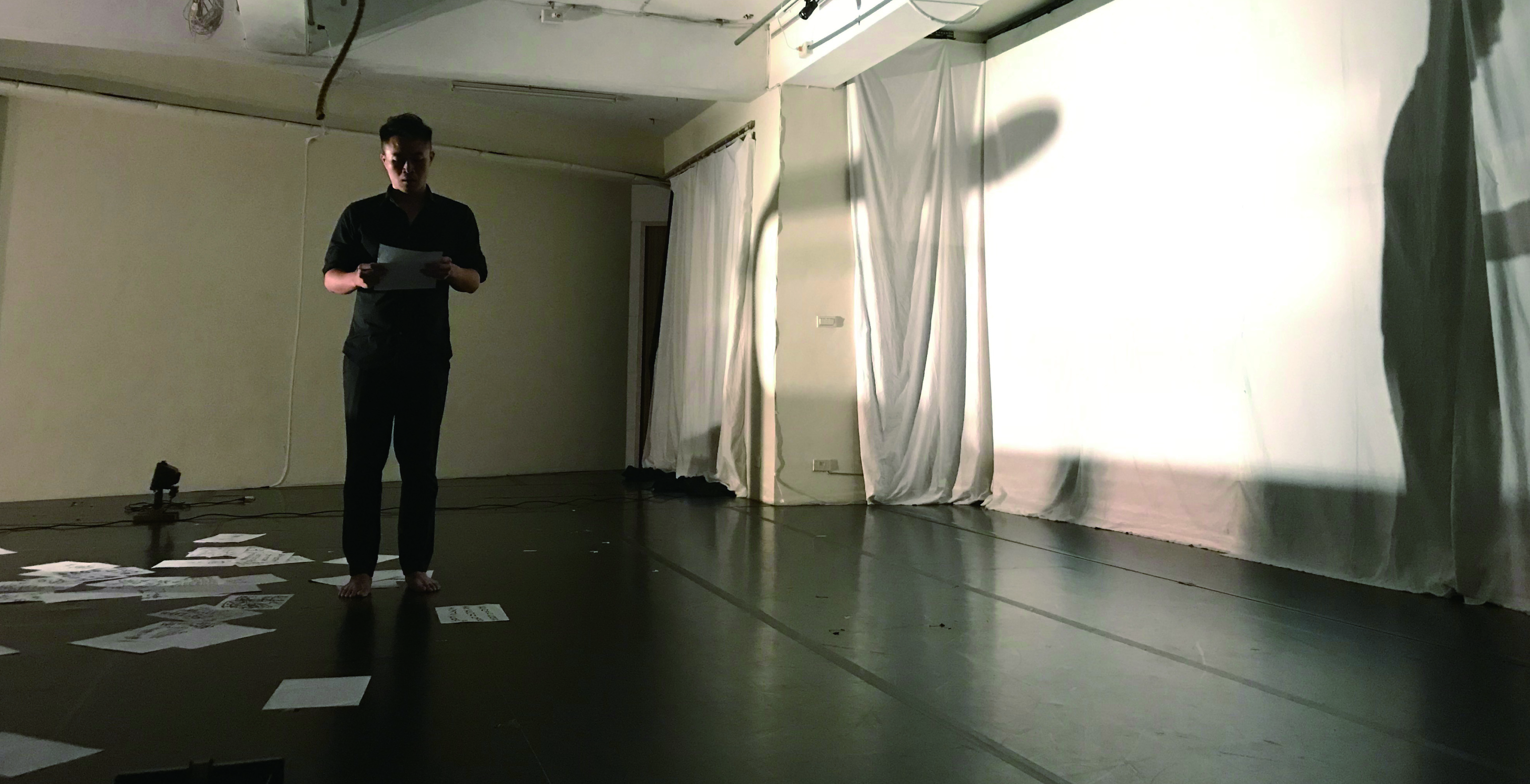

〈息(In progress)〉與〈A Shower Thought〉,一則以苦悶、一則以輕快地表述生存的處境。前者亦讓人聯想到近年香港自殺者年齡層下降的社會現象,從勒住不能呼吸的身體掙扎、在地上痛苦地作動,再到誦念《心經》,襯出了生存的高度壓力。後者直接把盥洗室搬到劇場裡,一邊哼歌一邊脫光洗澡,在乍似快意的氛圍,直接地展露情緒與身體。

盧嘉駿《A Shower Thought》(流白之間提供/攝影Jesse Clockwork)

盧嘉駿《A Shower Thought》(流白之間提供/攝影Jesse Clockwork)

莫翠盛《息(In Progress)》(流白之間提供/攝影Jesse Clockwork)

莫翠盛《息(In Progress)》(流白之間提供/攝影Jesse Clockwork)

沿著起始所述,此項演作交流計畫可以說是以「表演者」為核心,既挑戰開創性也挑戰持續力。這一晚,故事才正要開始,或者,猶在。

《猶在》

演出|流白之間

時間|2019/5/18 19:30

地點|小劇場學校