文 高苡倢(國立臺灣體育運動大學舞蹈學系學生)

由七首非語言的詩所組成,由藝術總監陳柏潔編創的《發現之地》探索人類普遍的生命課題,結合編舞者自身生命經驗,以另一種視角重新審視內心深處的真實感受,將那些難以言說的微妙情感呈現給觀眾,並鼓勵觀眾在這場探索之旅中找到屬於自己的心靈軌跡。

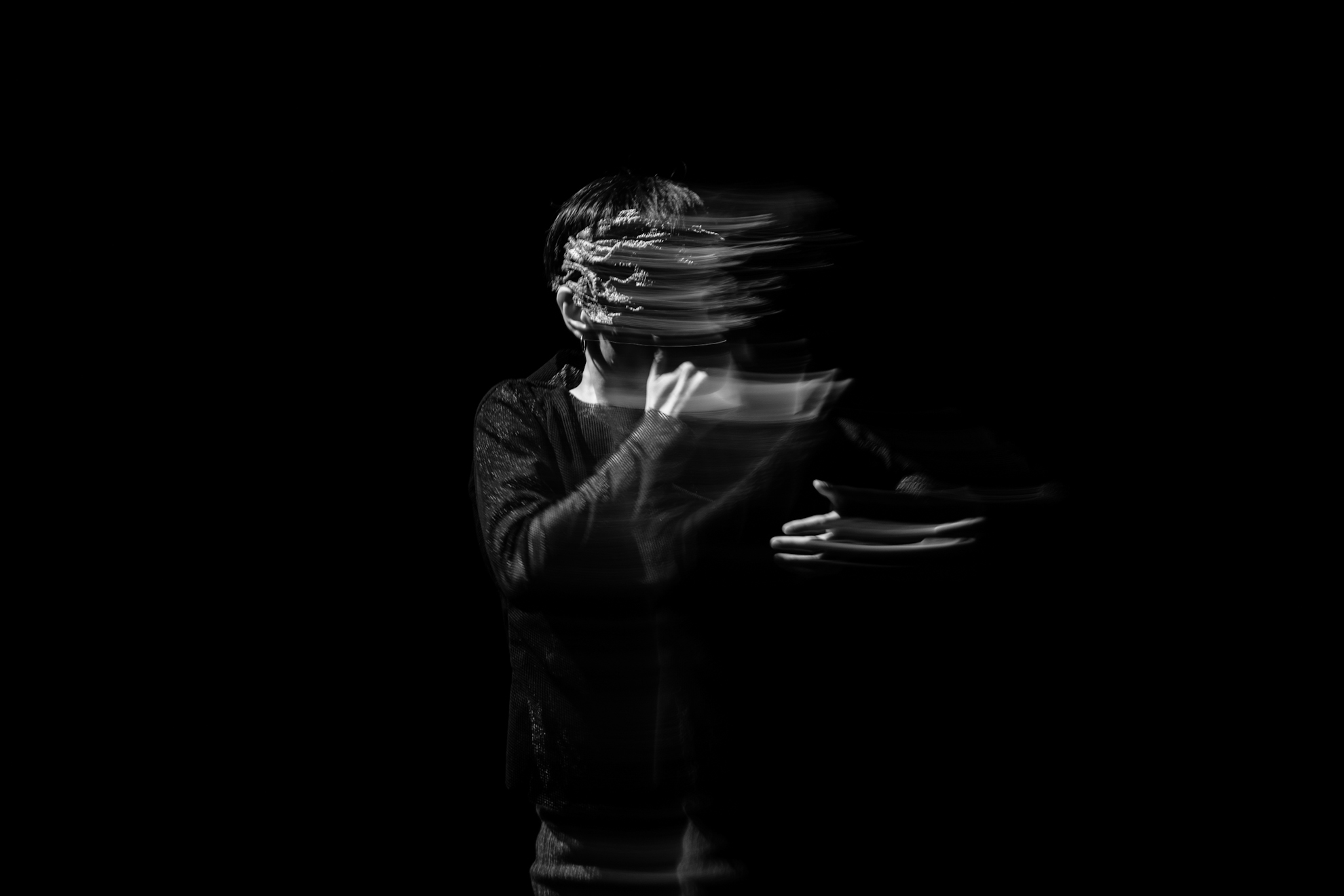

光影交錯的煙霧與雷射光,營造出引人入勝的氛圍,象徵著內心混沌與探索的渴望。白色煙霧在黑暗中緩緩湧出並逐漸擴散,神秘而夢幻,伴隨著鋼琴如流水般輕柔的音樂響起,光影的變化描繪強化故事的氛圍。兩道雷射藍光從上方打下來,向外延展,彷彿在無序的混沌中尋找方向。隨後,光線增加至四道,排列成一個少了一條邊的星星形狀,象徵內心的破碎與重構。當燈光再次亮起時,雷射光轉成水平藍紫色光線,情感基調彷彿描繪了從迷茫到清晰的過渡。接著,雷射光再次落下為一束束直立的光。左上舞臺上方藍光從一個點延伸為線,再拓展為一個方形,浮現在觀眾的頭頂上方。抬頭仰望間,雲朵或煙霧的景象柔和地飄浮在空中,彷彿觸手可及,有種夢幻般的親密感。這一刻,不僅是視覺的驚艷,更是情感的觸動,讓人沉浸於如夢似幻的情境之中。光影設計在舞作中不僅是舞臺的點綴,更是情感與象徵的媒介。從混沌到清晰,從破碎到重構,這些變化暗喻了角色在內心旅程中的自我探索與發現,也引領觀眾開始自己的心靈旅程。

發現之地(藝術報國提供/攝影林峻永)

光與舞者的身體動作交織,構築出舞臺的視覺層次與情感連結,增強了畫面張力與情感深度。特別是在第四首詩〈映照〉中,水聲環繞著舞臺,營造出靜謐而深邃的氛圍,象徵著內心深處的平靜與探索。女舞者低姿態立於舞臺中央,手持手電筒朝著後方照射,光線在舞臺上描繪出一道拋物線,宛如情感的投射,直指另一名穿著貼身膚胎的女舞者肢體上,形成兩個富有層次感的圓形光圈。編舞者巧妙地利用光與影,結合舞者身體動態,將動作與空間進行層次化處理,為觀眾帶來豐富的視覺與情感體驗。相似地,下一段一名女舞者手持手電筒照向另一位舞者,兩人彼此距離慢慢貼近,此時投射的光只照到身體的部分部位,像是用光線在細膩地觸碰對方,通過光影傳遞。編舞者利用光線來表現人物間的情感流動,不僅突出了光影的層次感,也深化人物之間的聯繫與互動,讓光影成為情感的延伸與表達的媒介。最後,對光的渴望與追尋推向情感的高潮。一名舞者朝著光的方向在地上掙扎著,似乎被光吸引著,渴望靠近光源,又彷彿在努力突破某種無形的束縛,象徵著人內心對希望的渴望與對限制的抗爭。

音樂轉為雨聲後,手電筒光束投向中間的舞者,但光線卻不停閃爍,舞者在原地跳躍,視覺上彷彿被電擊般顫動,動作如同一段重複的暫停與播放,既突顯了動作的機械感,又帶來一種不安的律動,像是身體被無形的力量操控,無法擺脫束縛。編舞者將舞作內在的情感衝突與掙扎具象化地呈現出來。燈光與動作相輔相成,使舞者的表演更具戲劇性,舞者穿著膚色舞衣,弱化了衣物的存在感,突顯出光影效果,使觀眾更聚焦於光束與身體的互動。膚色的舞衣給人一種自然、裸露的感覺,象徵著舞者無防備的狀態,將內心的情感裸露在觀眾面前。

發現之地(藝術報國提供/攝影林峻永)

在這部由七首詩組成的舞作中,光影成為情感傳遞的關鍵語言。從煙霧的迷離到雷射光的精準,光影的變化如同角色情感的軌跡,時而模糊、時而清晰,既象徵了探索過程中的迷惘與希望,也映射了生命課題的多重層次。手電筒光束的聚焦,不僅建構出獨特的視覺空間,更成為角色間情感互動的重要媒介。舞者與光束的交融,使肢體動作被賦予新意義,從觸碰的細膩到掙扎的張力,光影巧妙地引導觀眾感受角色內心的微妙變化,甚至讓人於光影的流動間映照出自身的情感共鳴。作品中光影的運用不僅豐富了舞臺語彙,也深化生命議題的詮釋,讓觀眾在虛實交錯的氛圍中,完成了一場觸及心靈的探索之旅。

《發現之地》

演出|藝術報國

時間|2024/10/20 14:30

地點|臺中國家歌劇院小劇場