陳沛妤(臺灣藝術大學舞蹈學系)

此檔演出是丞舞製作團隊第四號長篇作品,由藝術總監蔡博丞編舞,集結十位舞者及多位長者的生命故事,將作品分為告別、空城、眷戀、血脈、鑿光、窒溺、傘下、美錯、悔夢、樂園等十個篇章,以詩集的方式貫穿整場演出。

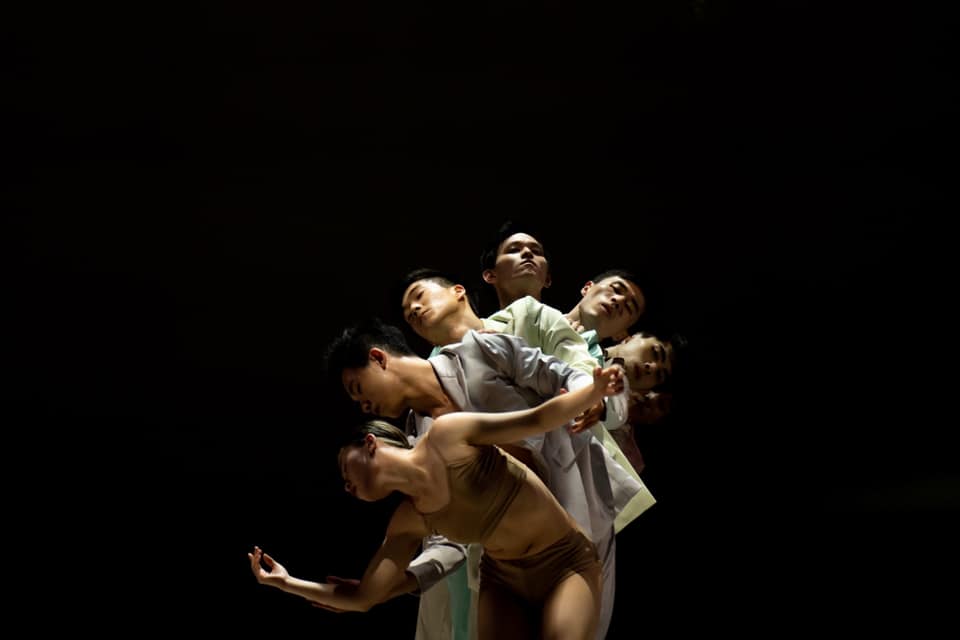

人生的歷程中,親情、友情及愛情,是填充生命的養分,情感連結的產生、消逝更是輪迴裡的常態。面對各種形式產生的關係,「擁抱」可以是喜悅、鼓勵、安慰、和解,亦或是不捨、難過、悲痛等等,無論哪種情緒,「擁抱」是人與人心臟最接近的動作,心跳的律動讓情感的交流更趨於真實,故在告別之前,我會選擇贈予最真誠的擁抱。而,「告別」這個議題往往顯得沉重,甚至苦情,但是我覺得這個作品,顛覆了以往人們對於告別的認知。

編舞者使用光澤鮮明的色彩來塑造不同於往常氛圍。以和煦的包裝紙,輕輕裹覆著這五味雜陳的人生課題。整體的色調告訴觀眾「告別」不該只是沉悶的,它同時也囊括著許多的美麗溫度。從文宣設計就看到蝴蝶駐足於舞者們的臉上——蝴蝶是被各種天敵捕食的對象,位於食物網的底層,那樣的美麗卻也脆弱,而生命又何嘗不是如此呢?故我將每個段落視為一隻蝴蝶的成形過程,從毛毛蟲成為蝴蝶後就離去了,扣回「在告別之前」的核心主題。

Before We Say Goodbye(丞舞製作團隊提供/攝影何肇昇)

「血脈」這個段落,是我記憶最為深刻的——一個生理上的真實關係,使得肢體間互相流動的語彙,更加靠近人心。兩位舞者以紅色的線連接彼此,時而疏遠時而親近,彼此牽引、伴隨,卻又能同時展現兩者作為獨立生命個體的身體特質,表演者的詮釋中帶有濃稠的情感,也展現血液裡不可分割的關係。「心有所向,身知所往,心有所依,始終如一。」作為該段落的詩篇,至當不易。「悔夢」則是給初來乍到的後輩一個警示,在搖擺、晃蕩,選擇與被選擇之間,舞者的肢體勾勒出生活的無奈,許多迫不得已、不得不爾的狀態,使我產生共鳴,與之感慨。然,在投影動畫出現後,我開始產生許多疑問,動畫設計的效果是否僅能如此直白的呈現?動畫設計與整場作品之美感大相逕庭,被迫出戲的感覺,著實扼腕。而,以老者作為詩集的終曲,也似乎太理所當然。最直接的聯想就是老者與生命的告別,這是生而為人都必須面對的人生課題,但「棺材裡裝的是死人,不是老人。」,我認為與生命的告別,不應該只聚焦於老年——人類因為一場疫情可以被改變時代,那,做為告別之前的結語,以生命的有限性收尾就過於馬虎。我思考著:老人出現的意義僅是扣回到「集結多位長者故事的歷程」,實質上,老人肢體的展現是被美化過、包裝過,令整個結尾煽情,抹除了最後的想像空間。

不過,曾經歷與親人分離,是來不及的再見,未盡的告別;在心情尚未平復的狀態下,這場演出,仍讓我獲得一些寬慰與和解。很多未盡的話語、未盡的事宜,就像肢體的展現,稍縱即逝(即使在科技的幫助下得以保存,那也失去了初次展現的真實),依然能在心裡留下雋永的片刻,並將片刻化作念想,細細回味。透過這場演出,讓我在未盡的告別裡擁抱,再見之前是擁抱之後。

《Before We Say Goodbye》

演出|丞舞製作團隊

時間|2021/10/21 19:30

地點|臺北 城市舞台