政治與愛情,如何證明兩者相等,是這齣戲的主軸。我很佩服編劇兼導演周翊誠將政治與性別這兩個議題綁在一起,因為一不小心就會摔個粉身碎骨;正是兩者絕不相等,所以觀眾期待創作者給一個說法,至於觀眾接受或不接受,既重要也不重要:重要在於創作者的政治主張是否被觀眾認同,不重要則是觀眾並非被動而是能藉由發展自己的感受,達致這齣戲的所期待的效果。

戲中將民族國家這一個近代產物化為一個又一個的人,當然透過擬人化再製一種國家想像不是新鮮事,好幾年前即有Axis Powers Hetalia在台灣的動漫圈形成一股風潮的先例,此文化現象混合了同人誌文化、腐女粉絲、cosplay愛好者等各式群體,在將國家擬人化的過程中產生3D世界與2D世界的特殊關係與想像,比如性別設定、個性、家族關係等。只是不同於在動漫社群裡讀者可以自由選擇各國家之間的「配對」(某些基本設定如性別則是共識,但也可能「性轉」),在本劇中基本而言觀眾看著劇場中的一切,所見皆是創作者的主張透過演員「演算」出來,創作者像個走鋼索的人在說教與闡明立場之間搖搖擺擺地,舞台設定成教室裡的黑板則產生另一種權力關係的遐想。

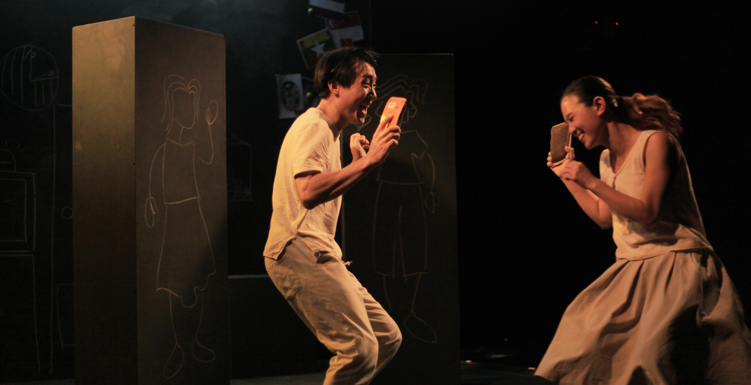

無論在APH或是本戲中,台灣都是一個女人,而中國/大陸則是一個男人,設定本身承載的政治意義,反映國際關係與性別政治的相似之處。林子恆與賀湘儀兩位演員在「扮演」狀態的進進出出更是有趣,其中的後設性足以讓觀眾理解所有的外在都是被建構的,沒有真實。只是當國家被擬人化時仍然複製社會對於性別的既有印象,無論是將美國和日本比喻成乾爹或金主,中國成為一個亟欲擺脫的恐怖情人前男友,種種簡化的國族性格與性別權力對應國際現實的僵化想像,忠實反映父權思想對台灣社會的深刻影響。

戲裡女性(台灣)永遠無法自主獨立,是個強烈的象徵,悲哀在於金錢所隱喻的資本主義世界讓國家與女人受困在結構(國際政治、父權社會)之中;而性在戲裡仍被視為女人生命中無可挽回的重大傷害,那是將現實政治中某些作了即收不回的政治決定比擬成「女人的性」,社會上男賺女賠邏輯依然成立。

創作者小心翼翼地不讓民族主義氾濫(雖然對於男人的刻畫反映台灣的集體焦慮),卻在性別政治上超越不了既有框架。弔詭在於政治現實盡量符合島內現況,結果使得既有的性別強弱關係沒有被翻轉,男人掌握話語權甚至鞏固對解離症的污名;但《愛的兩國論》確實走在鋼索之上,因為退出這層扮演後是由賀湘儀來設定演算規則,只是這規則產生的壓迫是無差別的。

故事的結局,雖然嘴巴裡說是個妥協的結束,但那個被描繪出來的政治進程對我而言是個美好的未來(我認同關於台灣終將獨立的政治立場)。真正的世界沒有結局,下了課,聽完了故事,關於性別的抵抗,關於國際現實的抵抗,仍然要繼續。

《愛的兩國論》

演出|讀演劇人

時間|2015/09/19 14:30

地點|基隆市立文化中心島嶼劇場