文 周依彣(2024年度專案評論人)

「To be or not to be」作為《哈姆雷特》的經典台詞,「生存還是毀滅」的核心命題成為貫串《嗨姆雷特》一劇的哲學性提問。唐氏症,一種染色體基因異常的疾病,第二十一對染色體多出的那一條,迫使他們從未出世的那刻就必須面臨該生存還是毀滅的困境。在現代社會的健全邏輯下,唐氏症是否該被生下、生下又該如何生存,皆是難以給予正解的問題。《嗨姆雷特》將這樣的社會眼光帶入舞台,成為辯證的對象:唐氏症演員不單純只是演出者,更是將自身生命經驗轉化為文本的「再生產者」,當他們帶著堅定、吶喊甚至困惑的語調詮釋莎士比亞的台詞時,觀眾走入的是那些「被認為不具主體性」的世界,而不是一位高高在上王子的內心。

演員們反覆的自我經驗論述,那些身體的磨難、精神的創傷,生命起始與發生的所有必需,彷若詰問著所有「一般」觀眾:我們可以「成為」嗎?我們的存在,是被容許的,還是被勉強的?觀眾無法從既有文本與角色心理去理解每一句獨白、每一場情節,但卻可以從原著的「殘影」與眼前的「新身體」產生新的對話與全新思辨。

導演未強調劇情的完整再現,卻仍選擇保留原作中的重要橋段,如鬼魂、戲中戲〈捕鼠器〉與奧菲莉亞之死。這些橋段如同殘影般潛伏在演出中,既讓觀眾辨識出《哈姆雷特》的形狀,又被重新挪用、轉譯成與現實處境互為詮釋的裝置。

《哈姆雷特》以鬼魂「死亡」的意象為開場,然而《嗨姆雷特》卻以新生兒的「出生」為寓意揭開故事。生命的誕生,無疑乘載無數對於未來的希冀與期待,生命的過程,卻充斥了數不盡的艱困與考驗。劇中鬼魂的出現不再僅是復仇的號召,而更像是反映社會壓迫的陰魂不散——來自親人、體制、教育與醫療的「好意」,總是以為他們無法、他們不足,他們需要被安排、被規劃、被接納。這些壓力如幽靈般盤旋,使人遲疑,讓人懼怕,讓人以為不完美是一種罪惡。

〈捕鼠器〉戲中戲的橋段與奧菲莉亞之死,都與原著的概念有全然不同的詮釋。導演僅保留這些戲劇結構片段,關鍵的本質皆在探討對於差異的偏見迷思,演員們藉由自己的詮釋,去朗誦、宣洩、周旋在舞台上,無論是在燈光中沉默地躺下或朝向觀眾激烈地吶喊,都足以讓所有人去聽見他們經歷的生命過往,無法說話、無法說服、無法被聽見,彷若一場「噤言者如何被安放」的儀式。

劇中,導演特別安排打破第四面牆的互動,邀請觀眾上台與演員們一同完成演出。舞台燈光掃向觀眾席,觀眾在所有人的注視下走上舞台、共同展演兩棵樹、一個月亮、一名施藥者。但當他們完成第一次的演出時,演員用半認真、半戲謔的語氣表示「你們不是唐氏症,所以無法做到相同的演繹。」接著便親自表演,教導觀眾該如何詮釋這段戲劇,那充滿自信展現生命能動性的演出,在觀眾掌聲與驚喜中徹底再定義了「正常」與「異己」。

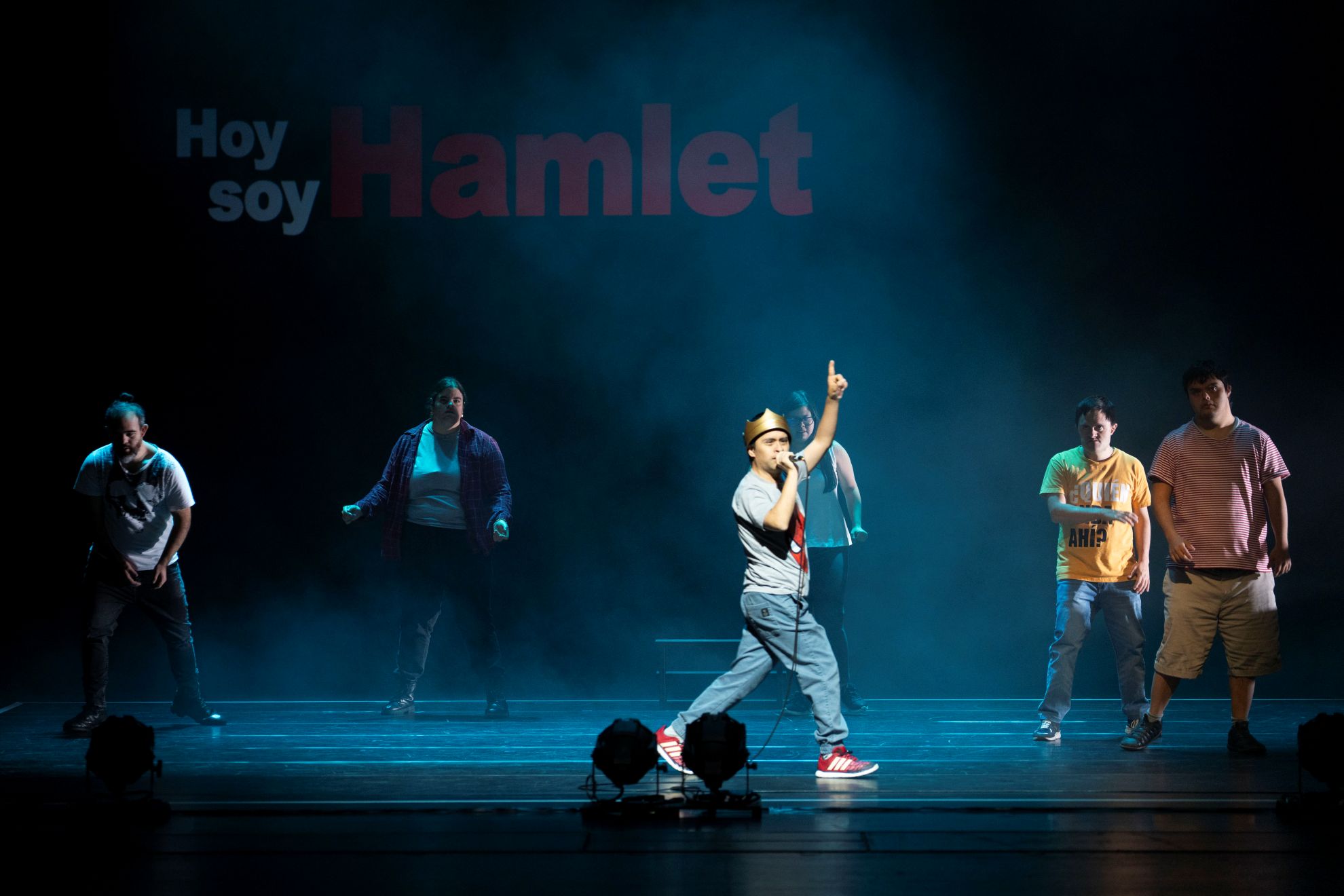

嗨姆雷特(國家兩廳院提供/攝影李欣哲)

這場戲顛覆過往「模仿正常人」的期待,轉而邀請「異同」的人成為一體,共同去體驗生命所乘載的能量。表演的快樂與情感的釋放,分享著演員們對於生命所有經歷的悲歡,所有人都有機會成為演出的一部分,成為「存在」的可能。在八位演員的詮釋下,這些片段呈現了更多的溫柔、接納與關懷,也藉個體獨立的表現訴說他們最渴望被傾聽的內心:唐氏症,不要求同情,不尋求理解,而要求平視、共處、共創。

《哈姆雷特》作為文藝復興時期的經典文本,其主角正是人本思想的縮影:懷疑、思考、自我意識的覺醒。他不是神,也不是機器,而是介於兩者之間的困惑之人。然而,哈姆雷特的問題是,他「知道太多,做得太少」,過度反思導致無力行動,進而導致悲劇。

而在《嗨姆雷特》中,這樣的悖論被賦予新的身體與意義。這些演員不是知性上的哈姆雷特,他們或許無法用理性的語言去剖析世界,卻用身體與情緒直接地告訴我們——真正的悲劇,不是因為知道太多,而是因為從未被允許知道、說話與存在。他們不是行動的遲疑者,而是被行動排除的主體。透過這場演出,哈姆雷特不再是那個思索著是否該活下去的王子,而是每一個在社會邊緣尋求存在權利的人。

《嗨姆雷特》最終不是要說唐氏症者的故事,而是透過他們的身體與表達,讓我們重新思考何謂「正常」、何謂「劇場」、何謂「存在」。當他們說:「我們不一樣」,並非強調距離,而是在邀請我們進入一種新的理解方式:在差異中共鳴,在限制中創造,在不完美中共享生命的憂愁與快樂。

《嗨姆雷特》也不是一齣簡單的莎士比亞改編劇,他不需要懂莎士比亞、也不需要精通戲劇理論,只需要一顆願意接納的心,就能在這場差異共舞的劇場中,看見「成為」的可能,進行一場存在論的辯證。當演員唸出「To be or not to be」時,一切不再是哈姆雷特的個人遲疑,而是整個社會對「誰可以活得像個人」的集體提問。

《嗨姆雷特》

演出|秘魯廣場劇場

時間|2025/05/16 19:30

地點|國家戲劇院