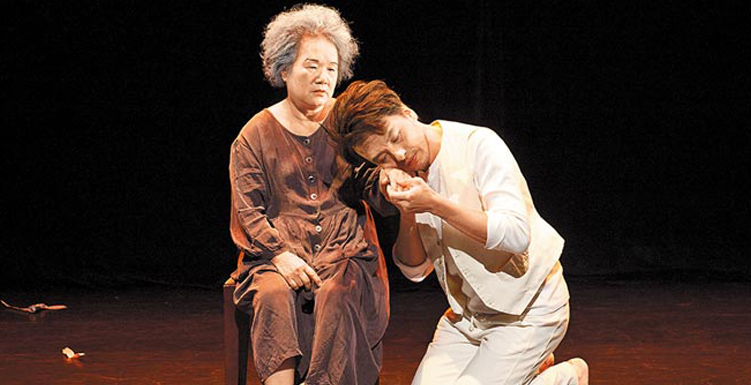

一整片靜默覆蓋,五個人物,三組,陸續出場。一組單親家庭父女,一組是隱瞞同性戀情的男子和她的失憶症母親,最後一組僅一人,一名腦性麻痺女子,彼此各自生活,偶有交集,像是兩名男子之間擁有的互相戀慕。

碎片化的場景排列,猶如生命的「不連續性」,或與其說是場景的切片,不如說是時間的切片,每個場景僅容短暫交會,局部表情(動作)播快或放慢,因而象徵放大;譬如街上眼神的互匯,譬如角色指向他方時(你也在這裡?或是找自己的路之隱喻手勢?)的姿態轉慢,將人與人之間的相處關係的暗示透過表演手段放大,似也屢屢表示著生命裡的可貴片刻,也是滿足人需要同伴的內在慾望的隱然實現。而音樂滿溢,為舞台上刻意節制的動作渲染了情節、氛圍,但有點過膩。

《浮生》與其說一切實際或無形的人際交會是在靜默之中進行,不如說角色與角色間的關係雖然算是清楚,不過由於刻意節制化的表演調度,實需觀眾拿出更多想像力接近、理解。但這樣的調度是藉遠示近,抑或反使導演「愛無不在,是大愛」的創作意念失真,猶是可議之處。但我的當下感受比較接近後者。

編導以半透明塑膠袋作為舞台主要道具,有時形成一片混沌,有時猶如溪河流淌,有時人物從擠堆的塑膠袋叢裡伸頸而出,猶如向生命的困頓突圍,最後,小女孩更從一只塑膠袋取出茶具,一杯一杯斟予她的父親,以及另一組相依為命母子,好似一切的關愛就在品完這一杯茶後,得以緩解。我不確定這是否可稱為一種東方禪意式的解決手法,但由於「茶」的隱喻自始至終未曾於戲裡出現,沒出現過也無妨,但也未見任何佈局,結尾如此轉化便有囫圇之感。

編導孫麗翠即為上默劇團創辦人,她在節目單寫明《浮生》「是特別為了一些特別的人所創的作品」,這五個人物裡面,最需爭議的應是編導自行扮演的腦性麻痺女子。腦麻女子在絕大部分時候都是獨立動作的,少少一次,她屈身撫觸沉睡中的小女孩,其他時候,她與其他人物的關係薄弱。雖然她的存在彷彿豐富了作品的結構,但最終仍變成僅是點綴性的存在,她彷彿被賦予悲苦、孤獨、寡身的形象,而這並沒有跳脫社會慣習中建構的身心障礙者的扁平印象。如此一來,編導希望觀眾可以多去理解這些特別的人們的意圖,反而可能變成加深觀眾對身心障礙者的誤解,就這一點來看,《浮生》並沒有完成它意欲提供的「多元」圖像。

《浮生》

演出|上默劇團

時間|2013/05/19 14:30

地點|國家戲劇院實驗劇場