這是一齣表現身體與科技、情感與現實、失語與語言競逐,並且「註定失敗」的戲劇呈現。在冷冽、人工和黑白色調的環境裡,演員的肢體動能是唯一熱血活躍,甚至表現掙扎、衝突、概念與美感的「媒介」。廖若涵執導的《無差別日常》並不提供昇華與辯證;在我看來,這齣創作不同於該團或其他主流偏好的抒情敘事與戲劇結構,試圖用肢體語彙和舞蹈編作,排拒傳統戲劇語言(對話)。反而劇中刻意不講的、刻意不服從的和刻意抑制與控制的,才是我關注的表現。

從《遊戲邊緣》、《行車紀錄》與《游泳池(沒水)》等作品,都能看到廖若涵偏愛的動作概念和導演風格;純淨、絕對、凝鍊與自制,這對應該表現「缺陷」和「墮落」的劇本來說(例如《遊戲邊緣》和《游泳池沒水》),似乎顯得過於完美,使得整體劇作詮釋會看起來像是一種「美學包裝」。對觀者而言,這種極具主觀「美學包裝」的表演,容易顯現地位高於觀眾的態度;語言精簡、概念抽象、而且主題與情境都不在意呈現寫實或清楚的細節,一切倚賴觀眾積極和主動的詮釋。因此,像《游泳池沒水》這齣戲,頻道和符號很有可能被觀眾誤讀或疏忽,反倒是「美學包裝」被彰顯,態度被強調了;劇作主旨本欲嘲諷、唾棄的概念和角色,高高在上,觀眾可能很難被打動。

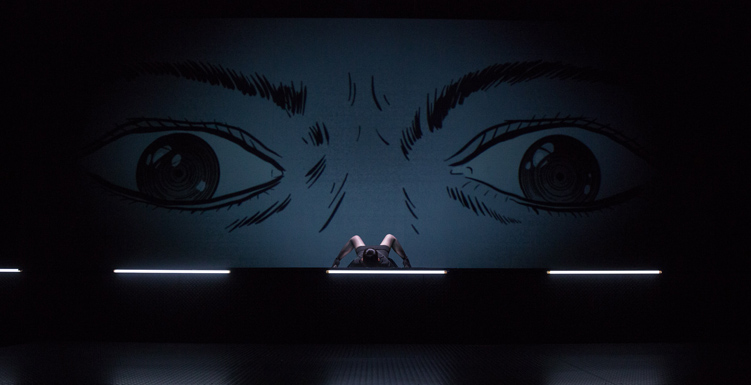

然而,《無差別日常》不是如此;編劇趙啟運與表、導演集體創作發展的文本,能和肢體與空間的「美學包裝」對話,能和觀眾的聯想畫面對比,也能清楚界定這是他們發言的場域(劇場),而他們想針對生活發聲。動人的是,相較於一般對話台詞,他們選擇了一種更具挑戰性的說話方式,那就是演員身體的運動、組合、節奏和不斷重複。日光燈和投影裝置讓整體空間呈現了一種不同於再現敘事的舞台設計,聚焦於表演的當下性,觀眾可以觀察演員如何操控肢體和情感。顯然地,我們不難從劇作的標題接收到可能的劇情暗示,也無須掙扎於劇作鋪陳的懸念;《無差別日常》不但從空間直白地呈現劇作的人生價值觀,而文本影射的生活事件,也在在告訴觀眾結局的悲觀。不過,《無差別日常》意欲凸顯的不是「人生不過就是呼吸呼吸呼吸」的那種悲觀,而是演員如何「樂於」執行那被操控(那至高無上的主宰)的身體,並進一步與演員的自覺、排練的程式和意在言外的現實對照,展現猶如行為藝術表演可見的悲劇性。身體、程式、控制和文本影射的現實,都是當下演員必須克服與執行的困難,而這又與影射事件中的他們、我們,如此一致。

以肢體設計作為意象和敘事表達的作品,不僅是《無差別日常》;過去可見導演魏瑛娟、高俊耀與李銘宸等,都有不同詮釋風格。有的在於立場(角色完全不像一般人)、有的利用動作設計演繹詮釋現實的寓言,有的則是讓演員表現演員自己,不講角色。這齣戲的四位演員幾乎拋棄自我,把情感和肢體都拋交予角色和場景概念;演員李劭婕於開場飾演的孕婦和接近末段所飾演的那位喜歡拿傳單的阿姨、林曉涵飾演家庭主婦的殺魚動作、呂名堯飾演計程車司機的失控暴力,以及劉哲維飾演股票經紀的自虐肢體,均表現了演員在可能失控下的高度自制。

對我而言,《無差別日常》的可貴在於聚焦肢體和能量的發想和執行,但是演員不能自由表現舞蹈、不能自在表現當下的情感,而是必須根據文本和排練影射的情境、事件和角色,並且服膺導演與編劇的命題。在劇場體制下,表演展現的自制和嚴謹,猶如「獨裁者」(獨裁的概念)的獨裁工具,這可能是全劇「封閉性」所在;況且,已知的日常也就是已知的悲觀,每一個事件自然走向重複的輪迴。我不會把這齣戲這樣的結構,視為缺陷,反而會詮釋為已知的必然。在這樣的必然性下,這群創作者還選擇這麼不討好的方式創作,觀眾應該可以試著選擇不一樣的角度來看這齣戲,這齣戲堪稱是編、導、演與製作群一次成熟且更上層樓的嘗試。

《無差別日常》

演出|台南人劇團

時間|2016/03/11 19:30

地點|台北市水源劇場