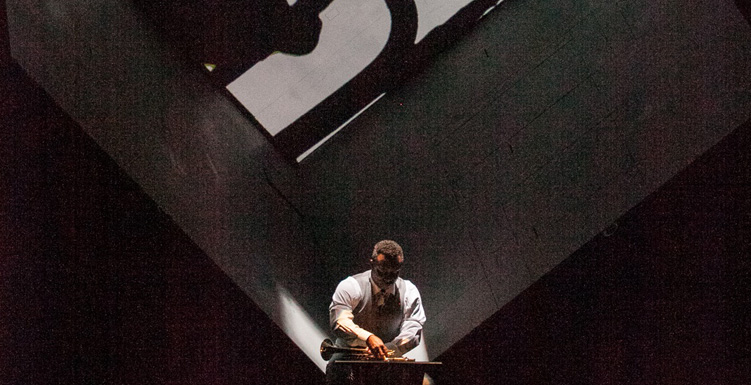

《癮.迷》是我看過最精緻的舞台設計之一。其實不只是《癮.迷》,在表演藝術上近乎全才的羅伯.勒帕吉(Robert Lepage),不管戲劇或者電影,他的畫面調度總是讓人耳目一新。這次《癮.迷》運用了精湛的視覺特效打造出一個似是而非、跨越現實與虛境,像電影又像舞台劇的觀劇體驗。先是讓光線在觀眾們的腦海中架構出對現實場景既有的輪廓,在每一扇門窗的開闔之間,這個特殊的舞台蛻變成了一個精巧又迷人的大玩具,爾後隨著演員的動作與走位,一名詩人、一個小號手、一位失戀配音員的生活交織產生。

透視設計的舞台在投影之下是配音員出差的旅館、小號手窮困潦倒的街頭、法國詩人喃喃自語倘佯的星空,突破了時間與空間的限制,三名主角與自我的對話,對回憶的剖析,或悲傷、或激昂、或不捨、或心動,翻轉的舞台打破了地心引力的限制,不同時空的角色從歷史的缺口中竄出,每段故事的闡述與銜接竟毫不牴觸,電影蒙太奇的拼貼手法,搭配演員們如雜技般的肢體動作,彷彿帶領觀眾作了一個沒有限制的夢,這個活起來的舞台讓人再次驚艷勒帕吉打破空間維度的想像,讓那些超越時空的愛與孤寂在舞台上爍爍生輝。

早在1991年《癮.迷》就曾出現在舞台上,而在新版的《癮.迷》中,除了運用更新技術的視覺呈現,以及導演本身的中心構思之外,演員們經過十來年的生命累積,再次詮釋劇中的角色而顯得更有底蘊。隨著非裔小號手戴維斯這名大師角色的實體化,戀愛之後的分離與苦痛更凸顯欲望在劇中的張力,隨之衍生的用藥問題與生活上的困頓,被流當的小喇叭安靜唱出他的心碎。無獨有偶,在法國詩人導演角色上我們也看到了藝術家對鴉片的迷戀與依賴,毒品的放逐讓人找到出口,即便之後是無限的耽溺與頹廢也在所不惜。除了個人情感的每況愈下,在三名主人翁自我挖掘的過程中,不管哪個時期的政治環境都成為影響他們人生選擇的隱性因子,而種族與膚色議題更是多來年不缺的話題。在超越時空限制之後,原來人們追尋與桎梏的想望竟然如此相似。

不管是《安徒生計畫》、《眾聲喧嘩》或者是這次跨界多媒體運用得極好的《癮.迷》,勒帕吉劇中人物從來不是全然的快樂與自信,獨角戲不說,他的角色都像台上的每座孤島,他們背後的故事造就出那樣堅強與脆弱,每個角色枝枝節節的不安、猜忌、痛苦其實不見得能夠找到解答或者救贖,就如同芸芸眾生反覆在生活的循環中碰壁與錯誤。當舞台角色赤裸裸刨出他們孤寂與壓力的同時,不禁讓人借鏡反思關於生存、關於愛、關於自己與整個生活之間的平衡,勒帕吉詩意的舞台就是現實人生的延續,那些破碎的不圓滿更能醍醐出人生的迷人之處。

《癮.迷》

演出|羅伯.勒帕吉X機器神

時間|2016/04/17 14:30

地點|國家戲劇院