窮劇場的《七種靜默》計劃改編自作家黃碧雲的小說《七宗罪》,繼《忿怒》、《饕餮》以後,第三宗犯下的罪行《懶惰》相隔四年之後再次重演。在劇中的資本城市底下所展示的勤奮、上進、墮落、糜爛等面貌,都濃縮於三位要角的身上:一名靠積極工作逃避病妻的高階中年經理、一名被職場與對愛的憧憬所耗盡自我的年輕秘書可喜,和一名期盼付出獲得回報卻最終走向毀滅的青年工讀生。在都市叢林中企圖生存的仨人,彷彿透過自己的性靈與肉體,為觀眾演繹了一段有關身體技術的社會圖景。

倘若從柏拉圖所提出的靈肉二元論來為劇中三個角色試析,暫且能將角色的慾望和對社會層級、情愛的認知取向命名「靈魂」,而行進中的「身體」,卻導致了惡和惰性。在二元論傳統中,身體基本上就處在一種被靈魂宰制的卑賤位置。當然,我們知道身體與靈魂的複雜性交織絕非二元對立如此單純。

在資本社會結構裡頭,越接近塔尖的那群人轉變速度趨近緩慢;越靠近底部的勞動生產階級卻流動得更迅速,變化強度也更為劇烈。經理在金字塔結構中越攀越高時,卻被規範的勞動和對青春肉體的迷戀畫地為牢;雖然住大房子,卻又不時轉移工作領域、甚至慰籍對象。可喜不只是交換自己的身體予仰慕對象,本該洋溢綻放的自己也在階級機器的壓碾之下凋零。滿是衝勁與激情的工讀生,他那在都市中高速移動的身體,形同底下階層的快速流竄從而導向了謬誤,盜用公款、向可喜復仇式的炫富;在她面前自瀆的身體所爆發的衝動,正是對靈魂和諧理性的粗暴破壞。落得悲劇收場的工讀生,最終成為一具行屍走肉的「傳真人」,頹萎不振、倒地沉睡;跟社會脫鉤,放棄繼續求生般地苟活著。

假設靈魂都不免俗地夾雜入世的渴望,那身體想當然是更加社會性的,尤其當資本社會對身體進行了嚴格的管制和編碼。沉著內斂、不動聲色,制式化地工作與運動的經理,認為鍛煉好身體就能避免與病妻犯上共同命運。健身這一舉動本來就是資本社會上層的消遣活動,日益壯大的胸肌與二頭肌,彷彿也在鞏固和堆砌自己可識別的外在身份。可喜因熱愛學習外語而極具動能(主動報名參加語言班)、後來卻日復一日被困在業績電話這麼一個被動的語音交換場域裡頭,只能透過聽筒接收無止境的問話和抱怨。然而,學習外語也暗示了資本社會中某種必要的競爭實力。而工讀生日夜趕時換地工作,本以為透過高效勞動力就能換取更高的認同,殊不知無法得到回應的付出也將他的信心、意志給坍塌潰裂。面對一系列的失序,最終只能拋棄靈魂,並以肉身的徹底崩解來對抗可喜和資本社會的加害。

三具身體所遭受到的懲罰,正是資本社會對主體意識的毒害。身體總是捲入政治領域當中,權力關係的直接干預和支配,也對身體有著絕對的改造能力。縱使仨人的身體暫時擺脫了壓制,卻沒有獲得激情洋溢的自我解放,反倒失足於舞台上的流沙般越陷越深。一切的勞作和追逐都形同消耗,在攀升的過程中磨滅殆盡,直至演變成徒勞無功的局面。

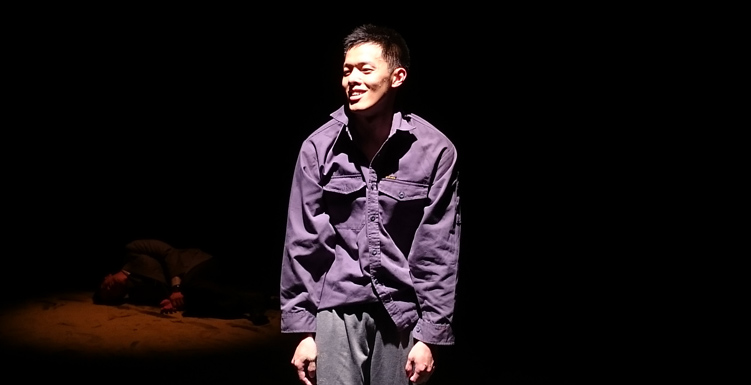

《七種靜默:懶惰》

演出|窮劇場

時間|2016/06/04 14:30

地點|駁二正港小劇場