極至體能舞蹈團的舞作風格,從90年代末期的身體探索轉型至近些年通俗化、老少咸宜路線。舞團就人數編制來看,是臺灣常見小劇場舞團的型態,然而每年的演出場地卻都選在舞團坐落的臺中市中山堂,這個一樓有超過八百席,總觀眾席數在一千六百個位置的中大型演藝廳。以中山堂為舞團每年公演的場所,不論是推票或演出都具極大的挑戰性。中山堂偌大的舞台像是個黑洞,若無巨大的舞台裝置或震撼的多媒體視覺效果加持,要以個位數的舞者飽和舞台畫面,不容易做到。此次作品《舞堂課》雖然延續舞團親民並帶有默劇化的編創手法,然而卻較之前的作品奇幻。弔詭的是,作品之所以奇幻是因為燈光營造出的詭異氛圍籠罩展現青春校園的舞作內容中,使校園裡的一切變得詭異,幻化出既熟悉又陌生的視覺感受,甚至有些畫面令人聯想到「魔幻寫實」的藝術創作。如此的編創手法模糊舞團近年來的寫實編創路線,讓舞作蒙上一層神祕的色彩。

最能表現「魔幻寫實」的意象是一開場的段落〈考試窄門〉。一台裝有兩面牆壁的平台置於舞台中央,聚焦出教室內一隅。一位女中學生提筆疾書、有時搔頭,像是呈現大家熟悉的考試場景,把握僅有的時間把剛背熟的答案快速寫下以免忘記。圍繞台子四周是舞者以低水平的快動作翻滾、跳躍,好似女學生腦海中翻騰的思緒與緊張急躁的情緒,但是卻被框限與壓抑於特定空間中。創作者誇大並揭開考生應試時外表平靜的假象,使觀眾體會到表面上看似靜態的考試,學生內在的煎熬與緊張。

緊接著詭異的畫面出現。平台打上暗藍燈光,從平台後方冒出縷縷煙雲,製造像午夜墳塋驚悚鬼怪的感覺。舞者從平台後方出現、舞動,更像掙扎不安的小鬼,欲擄獲應試者進入另一世界。考場變成墳場,學子的青春時光在此被葬送。此段舞蹈將求學考試景象的暗黑面推到極致,孤立的應試者、緊張焦躁的情緒,如進墳場般的恐怖無助等,一一展現於眼前。最後,漫天飛舞的考卷紛紛落下鋪滿舞台,更像臨終送別時四處飛舞的冥紙。一場關於考試的「魔幻寫實」景象呈現於眼前,舞台上除了呈現詭異的考試場景,背後更蘊含多年不解卻值得深思的社會議題:考試是贏得日後在社會中生存的唯一方式?還是考試當下喪送了許多年輕燦爛的時光/生命?

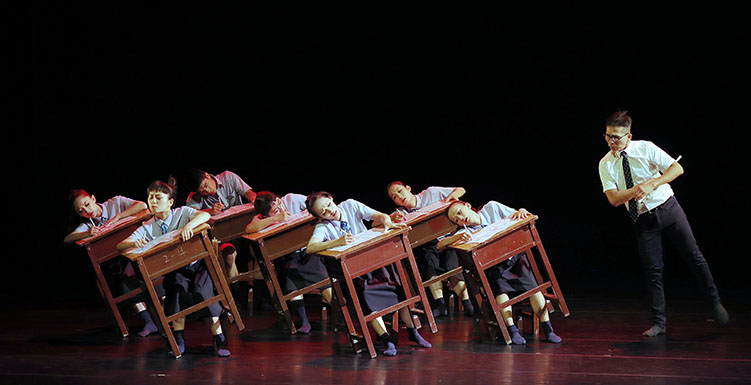

教室課堂制式化、了無生氣的上課場景呈現在〈桌迷藏〉一段。雖然節目單上的說明大約是:單調無聊的課堂上,學生的心思不在教室卻四處飛揚。然而舞台畫面營造的總體氛圍卻不是凸顯年少的心飛出教室的自由、燦爛、喜悅,反倒蒙上一層陰森的色調。暗藍的燈光再次籠罩全場,增添教室詭譎的氛圍。當學生們輪流在自己的桌椅上飛躍舞動,雀躍的身體動作卻被投射地上的窗影蓋覆,而呈現受困的景象。地上的窗影像似月光自窗外灑下成型,在昏暗的藍色舞台地板上顯影。窗子的條紋猶如監獄欄杆般將每位學生侷限在自己課桌椅範圍內,即使內在思緒想飛、想逃,視覺上都逃不出如監獄般的禁錮。

於是,我所見的舞台呈現似乎和節目單上希望呈現學生們「心已飛翔,走出自己的路」的描述相反,卻可能更貼近現實世界制式化教育場所呈現的樣態——學生們不但身體受規訓,心也無法飛揚。此段最後學生們一起嬉鬧玩笑的片段,在不斷重複的極簡音樂與地上窗框條紋的互相襯托下,呈現一種苦中作樂的意象。舞者們臉上掛著的燦爛微笑,反倒像似誇大不實的自我逃逸策略,卻哪裡都沒能逃脫奔去。緊接其後由課桌椅組合成的溜滑梯,似乎是學生們滑向夢想世界的中介,在溫暖的音樂聲與泛黃的燈照下,動作似飛機般自由滑行起翔。可惜的是,藉由飛行得以逃脫現實的夢想並沒有帶領她/他們通往任何地方。不多久,又是一幕令人神經緊繃的考試場景。

在如此多變調詭異的校園生活中,幸好有幾段溫馨的串場。最有意思的一小段落就是將校園上下課的《孤挺花》鐘聲配以芭蕾動作。校園鐘聲對於老師與學生而言只是上下課的標記,鐘聲是工作與休息時段的號令,也與匆忙上課、疲憊下課連結。以《孤挺花》的鐘聲舞出清新愉悅的芭蕾小品,編舞者翻轉我們不自覺地將校園鐘聲僅作為上下課符號的枯燥聯想,別出新意。此外,石吉智現場粉筆作畫的技術也為舞作增添不少趣味,讓舞台上的黑板活潑生動許多。而旋轉翹翹板的巧思與創意,也為翹翹板遊戲帶入多層次的想像。

極至體能舞團的舞作風格訴求大眾化的通俗路線。通俗化的大眾藝術也能是極具新奇與創意,甚至為平凡的現象作出令人驚喜的詮釋,這就考驗創作者的功力了。我以為劇場是個魔幻之處,劇場能帶給觀眾平日生活中難以感受到的奇觀,以極具震撼的視聽效果引發觀者反思習以為常的日常景象,並透過細緻化的創作、表演引起觀者感動共鳴。極至體能舞團善於運用兒童劇常見的誇張、戲劇化表情動作增加舞作劇情的張力與笑點,而要突破現有的展演手法,下一步的挑戰是如何不以誇張的表情動作,而以細緻靈敏的身體展現與多變的舞台元素鑲嵌,打造靈動感性的舞台氛圍。此次演出是舞團邁向此新視域的一大步。期待舞團帶著大小朋友不只「看見」舞台上搬演的故事,更能「感受」舞台營造的每個場景、每個呼吸之間動作體現出的感動。

《舞堂課》

演出|極至體能舞蹈團

時間|2018/10/12 19:30

地點|臺中市中山堂