如果說悲劇給了觀眾情緒投射與情感抒發的動力,使觀者在戲劇的世界中得到釋放。那麼對於演員所詮釋的角色呢?是否也能夠有被救贖的機會?

在這次高雄春天藝術節中,秀琴歌劇團《寒水潭春夢》改編自真人真事所寫成的小說〈良山〉,敘述一位少年因為愛戀而失手殺了一名少女,也間接導致父親死亡,讓他在法律的制裁、內心的牢籠、群體的拒絕等三方壓力中備受煎熬,使一個生命在無盡愧悔中不斷消磨,而喪失了前進的動力。

由於改編自小說〈良山〉,則難免將兩者進行對照。雖然劇作與小說在整體事件的發展與主旨上並無太大差距,但,對小說與戲劇主角的良山所給予的關懷,卻大有不同。在小說中,著重的是一個少年對於人欲的渴望、受刑過程中的自責與受刑歸來後的不知光明在何方,猶如小說最後所陳述的:「月娘遲遲不肯出來,或許今夜是出不來了。觀音廟前的燈光,再怎麼強也照不透天頂。……但是,只要黑暗的天頂,有幾點星光就好了!真的!管它會亮多久?遮多久?」【1】雖然給予了主角一點希望之光,但這光是幽微的,只給了點救贖的可能,終不免落入永夜中。相對於小說的無限後悔與茫然,劇作給予了強大的生命力,渲染人物在不同階段的心理反應,且讓人物在經由自白直接地向觀眾說出自己的悔恨,同時也經具體的「過火」此一宗教儀式,讓人物的痛苦具體呈現。此過程創造出讓受刑人被群體接納的契機,並且具備宗教意義上的消災除穢之意涵,使身心都能夠從罪愆的壓力中釋放。這些激烈的過程,使劇作呈現出與小說截然不同的意涵。

無論是小說還是演出,節慶與宗教儀式均佔了極大的比例,而這些儀式均與人物不同階段的狀態相關──婚禮儀式對愛情的渴求與失落、送肉粽與出殯儀式的代子/代友贖罪、建醮儀式的團體性及當中隱藏的拒斥一切「不吉」的暴力、跳鍾馗與過火的除穢意涵,凡此種種,或具體、或抽象地呈現,並非僅是將台灣民俗文化保存在劇作中,而是表述了儀式在劇場中可能與應能的效用。

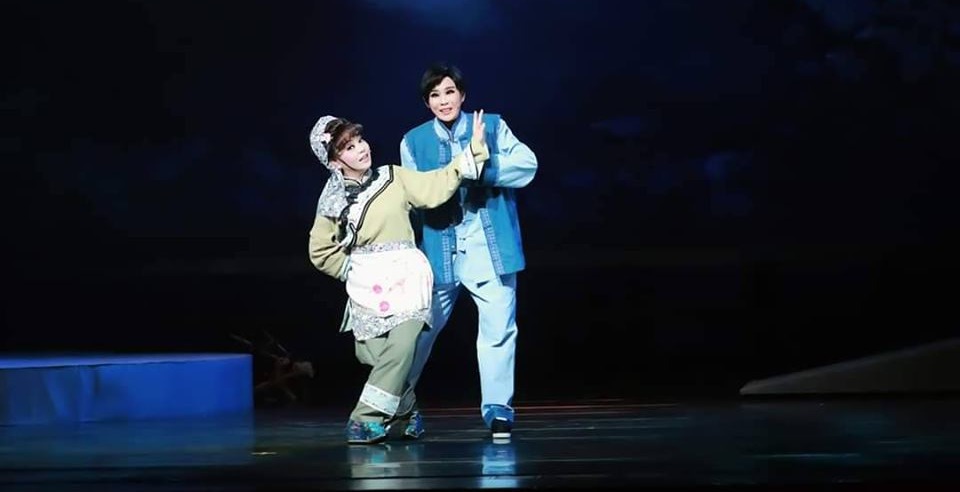

回到表演形式來說,秀琴歌劇團立基於外台戲,從2001年開始走入內台,但演出過程卻仍試圖保留台灣傳統文化以及與觀眾互動的特徵。此點於《寒水潭春夢》開場的婚禮儀式中,媒婆邊說四句聯、邊與觀眾互動可見;至於謝幕時,由張秀琴所飾演的中年良山是從觀眾席走向前台,雖是象徵受刑人走入社會,但亦可視為演員與觀眾互動的形式。

在曲調上,此戲雖為新編,仍以熟知的【七字調】、【都馬調】、【四句聯】、【將水】、【哭調】等曲調為主,同時搭配情節的欲望生成、後悔、期望得到諒解的過程,將情節漸次推展至高峰,促成了劇作情感的起伏,卻不讓歌仔戲在劇目新編的情形下,喪失歌仔戲原有的形式及韻味。因此,在此演出中,關於新編歌仔戲的曲文曲調的運用,仍是合乎劇種的演出形式,且不失劇團的在劇目新編中欲維持傳統形式的演出特性。

至於,在創作與演出意圖上,《寒水潭春夢》給予了劇中人救贖的曙光,而對於社會中有著相似情境的更生人而言,又未嘗不是一種關懷?從此角度而言,既表達了劇作家對社會的期望──不只是對更生人,更是對社會眾人的一種提示:「面對人生中的錯誤與苦難,我們該如何承擔與化解?」【2】犯錯的人,需要承擔錯誤與苦痛;對於其他人而言,則要試著寬容與接納。

註釋

1、參見王瓊玲:《美人尖》(台北:三民,2011年),頁175-176。

2、語見程筱媛:〈探問人性矛盾,訴說寬容與諒解的愛〉,《PAR表演藝術》第318期(2019年6月),頁55。

《寒水潭春夢》

演出|秀琴歌劇團

時間|2019/07/06 19:30

地點|高雄大東文化藝術中心