梅特林克的原著劇本《青鳥》透過兩個家境不富裕的孩子尋找青鳥的過程,反應他們對現實和未來的樂觀憧憬,劇中不管是場景或人物都充滿了各式意味雋永的象徵手法,比方「時間」、「光」和「夜」等也都被擬人化。有別於原著裡眾多人物和場景的設計,師承賈克.樂寇的法國四銀翼劇團化繁為簡,以五名演員扮演了大部分角色,加上影像的使用,成了一篇3D詩意版的《青鳥》。

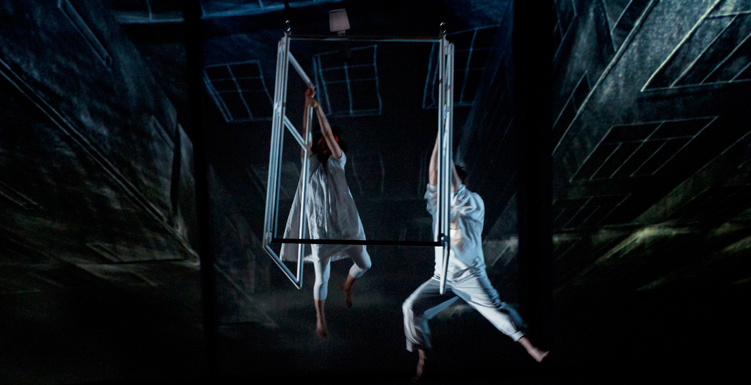

故事在兩個小孩對今年無法和聖誕老公公約會的遺憾中開啟,然後他們就著夜燈爬上了窗框、偷窺鄰居家中豐富的聖誕晚會並玩起空吃麵包的遊戲;忽然間,仙女出現,央求他們幫忙尋找青鳥以解救自己的小孩,並給了他們一顆會讓萬物說話的寶石,夜之旅程於是開始。一直懸吊在舞台正中央的窗框是他們的時光機器,巧妙地搭配後方三塊可移動的長型投影幕,讓不同的2D或3D影像內容決定他們的地理位置。兩位主要演員在窗框上下移動爬行穿出鑽入,看似輕鬆,但其實所有組合所需的重量和力度平衡皆經過計算,並細膩的放在表演裡,很是厲害。

要抓住一隻會飛的鳥不容易,而且「存在大自然中的未知力量會守護萬物靈魂的秘密」;然而這個劇場裡的藝術家們用他們的秘密(物件、影像、體操和特技),翻轉了這股神秘力量,以創意放肆追尋那不可知及不可見的。劇末,和原著不同,兩個小孩躺回了好似上下床舖的萬用窗框上,被隔壁的母親喚醒。他們驚訝昨晚夢的遭遇,卻也立刻被現實拉回、開心地迎向母親早晨的呼喚;場上微亮,只剩下那象徵時光機器的窗框輕輕擺盪,寂靜,燈暗。那份寂靜,令人明白,幸福原來就在母親一如往常的早晨擁抱裡。

這齣2012年在外亞維儂藝術節中(註一)獲高度評價的演出,用他們介於成人和兒童之間的敘事步調,穩實完整地說了個故事,花俏,但也真功夫。但若能讓他們在屬於這個製作規格的實驗劇場中而不是鏡框式舞台裡演出,相信能更完整表達出其特有的法式靜謐及思維,那些劇場裡台上和台下共享的寂靜時刻,也才會顯得更加親密和珍貴。

註一:主辦單位在宣傳DM上誤植為亞維儂藝術節。相關記錄可見劇團網站http://www.collectif4ailes.fr/?page_id=22052

《青鳥》

演出|法國四銀翼劇團

時間|2013/03/16 19:30

地點|大東文化藝術中心