文 張宗坤(2024年度專案評論人)

作為古文明的發源地之一,歐洲,不論作為模糊的概念或者具體的區域,至今仍是表演藝術界的核心地帶。受第一次世界大戰之慘烈所觸動,海恩納.郭貝爾(Heiner Goebbels)的《每件發生了,還要發生的事》(Everything that Happened and Would Happen)將北藝中心大劇院的舞台開至最深處,以高度形式化與象徵化的崇高場面,層層疊加出舊日的記憶宮殿,甚至宣稱要挑戰我們對歷史的認知。只是,在歐洲面臨諸多危機的此刻,這座宮殿會不會只是脆弱的偽物,又是否即將崩塌?

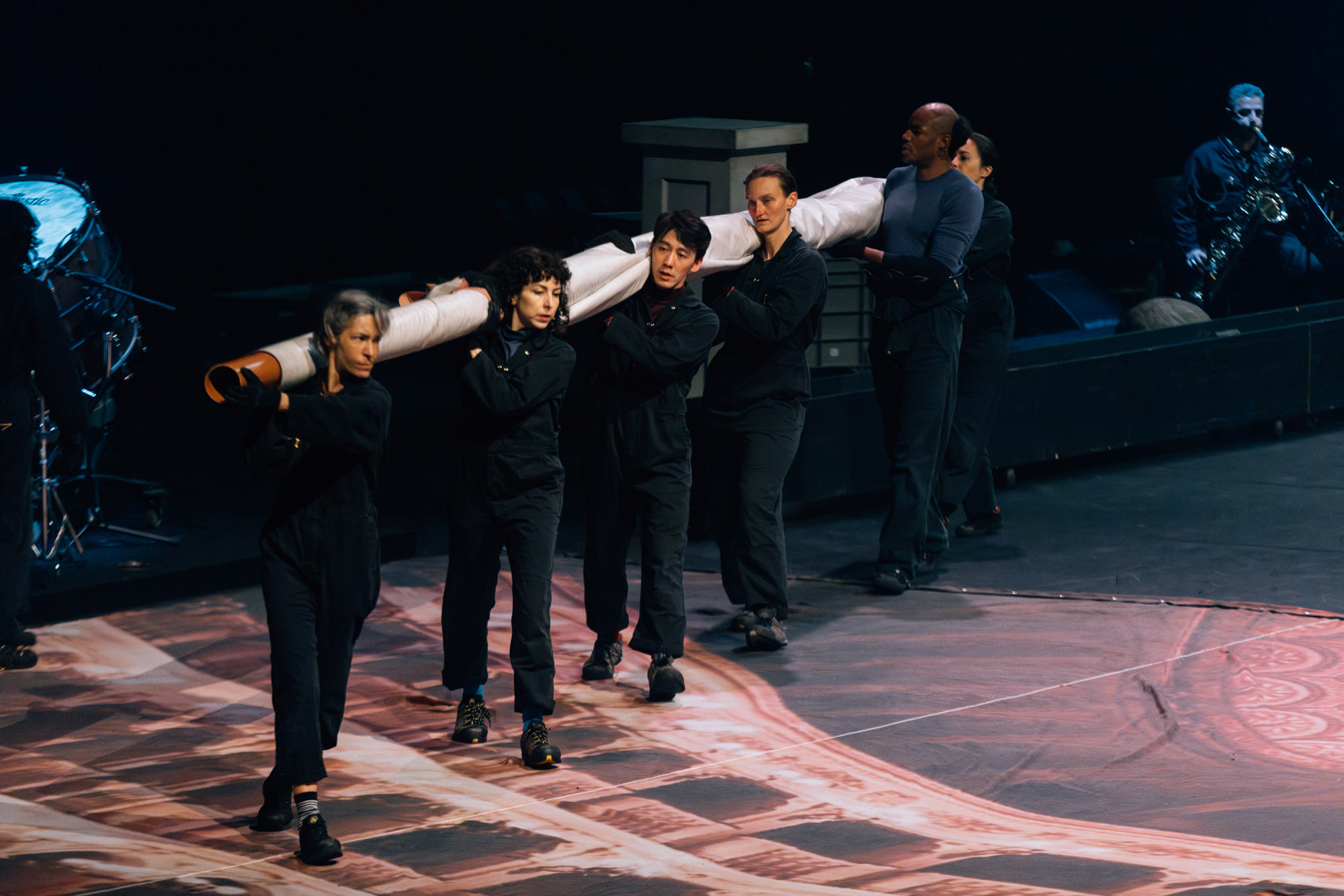

事實上,這部作品的組成並不複雜。一是演員推移與擺弄各種道具,展示歐洲文明積累的成就;一是演員朗誦摘自法籍捷克作家派屈克.奧雷尼克(Patrik Ouředník)《20世紀極簡歐洲史》(Europeana: A Brief History of the Twentieth Century)一書中的隨筆式文句;再一則是取樣、組裝自歐洲新聞台(Euronews)兩分鐘無旁白短片系列《不予置評》(No Comment)的影像。依靠如此簡單的構造,詩意之所在,就得仰賴執行上的準確。

每件發生了,還要發生的事(臺北表演藝術中心提供)

對亞洲觀眾而言,這些來自歐洲的諸多符號並不陌生。事實上,觀眾只要對歐洲史的理解越深,能讀取的符號越是增加。開場,一塊塊白布被演員揭開,塵封其下的是迫不及待舒展筋骨的水管、貝殼、日晷與字母。一幢幢黑影、一顆顆石頭飄過、滾過,歷史也宿命且徒勞地翻過一頁。古希臘的柱式整齊地站成一排,宛若等待放上、或早已被移除了石像的底座;燈光照射下,忽而又形成雲霧氤氳、通往過去的時光甬道。直至最終,在動盪的炮火中,吊起的布面描繪出宮殿的輪廓,戰火與文明彼此吞噬,又相互支撐成為畫面。

影像也加入了這場符號狂歡。在歐洲之外,《不予置評》播出的影像還包含了巴西的里約熱內盧、澳洲的立斯摩爾、土耳其的埃爾切克湖、菲律賓的馬尼拉、泰國的薩塔希普等各地,甚至連以色列、巴勒斯坦都赫然躍登投影幕上。從因戰火而殘破不堪的家園、情緒高昂的陳抗,到熱鬧的慶典、平靜的湖面,都一一被搜羅了進來。這些沒有評論的影像跨距之大,看似讓出了有待填入主觀情緒的空白,也使得作為整體的作品看似更難以評論。

每件發生了,還要發生的事(臺北表演藝術中心提供/攝影Thanasis Deligiannis)

口白是席捲而來的諸多符號的指揮者。作為世界上區域內整合程度相對較高的大陸,二十世紀也許可以稱作歐洲的「共同體年代」。但奧雷尼克的文本卻是鬆綁了對大寫、單一歷史的崇敬,挖掘出潛藏在統合動力背後的種種裂痕,恰如演員念誦著歐洲諸民族間引人發笑的偏見。歐洲大陸上的人人彼此引述,看似有話要說,卻也說不出些什麼,只是將至上的歷史套疊為人云亦云的環圈。

但其實,這些對歐洲的不語和嗤笑只是表象,作為文本選段者的導演並不是沒有自己的意識,正要透過劇場的魔法施加在觀眾身上。本劇引述的大段文本中,野心勃勃地橫跨了二十世紀之初的「人類動物園」到結尾的「歷史終結」。利用兩兩相對的敘事構造,「文明」在此成了最顯目的主軸:十九世紀是不文明的,而二十世紀是文明的;一戰是不文明的,而二戰是文明的——但總的來說,歐洲始終恆定地向著文明、進步的時代精神(Zeitgeist)前進。

每件發生了,還要發生的事(臺北表演藝術中心提供/攝影CHOY)

既然將文明理解為人類歷史的至高與最終追求,本劇也就未能真正顛破二十世紀的史觀制約。就算開放符號叢結的意義任人填充,觀眾反倒更能確信:舞台上的一切,在一定程度上仍是反映著導演的心靈景觀。與其溫馴地順著指引,去組裝我們自己版本的歐洲史,倒不如思考:為何本劇如此執迷於客觀的歷史與純粹的美學?淬鍊歐洲史的諸多概念與命題,就能自然而然地成為亞洲史的命題嗎?歷經脫歐、疫情、難民與烏俄戰爭等一系列的國際與社會衝突,當台灣的舞台上還在熱鬧地創造壯大而華麗的輝煌幻覺,舞台外作為共同體的歐洲卻早已瀕臨崩解。這一齣矛盾、脆弱的華美奇觀,或許只是在亞洲尋求形似神非的崇拜。它所面對的問題、所欲求的答案,或許,也與我們無關?

《每件發生了,還要發生的事》

演出|海恩納.郭貝爾(Heiner Goebbels)

時間|2025/03/08 14:30

地點|臺北表演藝術中心 大戲院