文 許東鈞(國立台北藝術大學舞蹈學系碩士生)

世紀當代舞團跨域之作《下一日》於鳳甲美術館的白盒子展覽空間展開一對一的觀演互動,每日八場,每場次大約四十分鐘。筆者一連選定兩個時段,分別依序觀看舞者楊雅晴和林懷明的肢體呈現。展演空間呈「呂」字形,觀者進入下方深長的長型空間後,以「U」字型的展覽動線,透過腳步觸動牆壁上的感應器,與裝置藝術家呂坤彧及動態視覺影像藝術家高橋啟佑的影像裝置進行互動。隨後進入大約兩坪的方形空間,不同於先前的遊走式觀看,一層白色薄紗阻隔觀者與演者,若無光線的反射,兩方無法輕易地透視彼此。觀眾端置放一張兩人座的沙發,沙發右邊的的牆上附著一塊木板,木板下方有一只向觀眾的錄像鏡頭,其上方刻畫著些許的化學元素及置放鉛筆以供觀眾於牆上進行「我_了」的造句。

步入展演空間映入眼簾的是投於白牆上水珠化的霓虹街景影像和一張位於走廊鏡頭的輪椅,其上方擺放一顆白色的球體。深遠的走廊誘使觀眾不自覺地向前邁進,步步逼近之時,一陣低沉的震動聲隱隱作響,影像隨之變化為黑底白線(點),快速運行的影像就如天上星系的運行。當觀者越發靠近輪椅時,影像霎時抽離,獨留輪椅上方的頂光照耀,先前低沉的震動聲轉化為高速震動,近看白色球體如月球表面崎嶇不平,然而其穩重地坐於輪椅上絲毫不受震動的感擾。影像層層地收束,搭配恆動的震動與不動的輪椅,微觀可見事物的物質邊界,隱匿於繁華影像的低頻震動聲相對於蕩然無存下的高速運轉聲,暗示著絢麗的視覺屏蔽了現代人的感官,使人們身處高速運轉的震動渦輪而不自知。而乘載能量,卻無法前行的輪椅與受投影、觀眾投射的白色球體似乎預示著現代人受制於繁華表象的擺佈,裹足不前。觀者隨著展演動線的回返,影像隨之倒述重置,一切如同輪迴般周而復始。

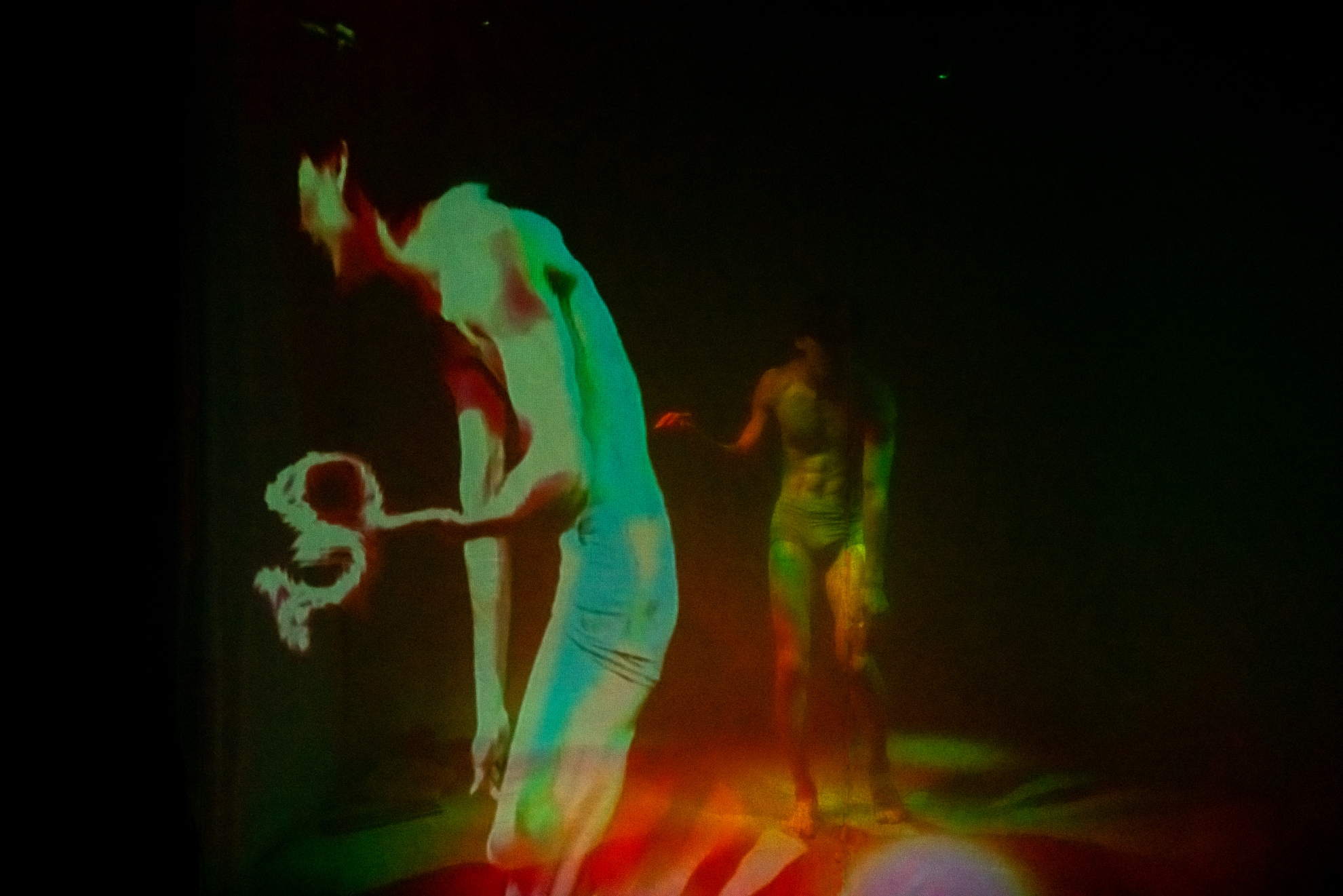

右轉進入下個展間後,表演者在沒有任何技術人員的協力下,如自導自演的自媒體工作者一般,操控地板上到燈光控台及電腦鍵盤,同時右舞台的牆壁上附著一台即時攝像鏡頭,薄紗上映現著即時鏡頭裡的舞者影像,其身軀被藝術家呂坤彧所設計的影像特效扭曲、煙霧化。先是連續的閃爍眩光奪走了觀者看到幕後舞者的權利,薄幕上投影著舞者楊雅晴面對鏡頭梳理儀容的自我,接著靠向正對觀眾的牆壁,緩緩地潛入地板的身體乘載著一股難以言說的無力感。當楊來到更高層次的水平後,動作質地轉為銳利且果斷,不斷地透過末梢穿過核心擰轉身體的面向,而這般肢體卻頻頻受影像特效扭曲原有的動作軌跡,身體就像照到哈哈鏡一般。彼時,楊不甘示弱地來到更低水平,有意地避開鏡頭的捕捉,試圖與被影像特效中介的自我抗衡,甚至失衡意在超越即時鏡頭的捕捉,形成一場血肉之軀與影像身體的肉身搏鬥。

下一日(世紀當代舞團提供/攝影林勝發)

而舞者林懷明的特效如煙霧一般,伴隨青綠色的影像基底使觀者無法輕易透視薄幕後的實存身軀,其一舉一動皆被特效快速地蒸發。因此林不同於楊快速且多變的肢體風格,選擇大量可辨讀的敘事肢體(抓、抖動、大量的呼吸喘息)。富有飽滿情感的肢體,拉長了動作原有的時間,其身軀可以駐足於影像之中,而不至於稍縱即逝。正當筆者專注於演者虛實的身體邊界,薄幕上慢慢地映現沙發上的觀者,兩造交會於二維屏幕上。筆者凝視著薄幕上的自我,專注自我如何呈現於螢幕之餘,進而忘卻存在於沙發上的自我,更忘卻了存在於薄幕後的表演者。最終,表演者自行關閉照亮自己的光源,隱匿於黑暗之中,留下薄幕上的觀者,以及沙發上的觀者。

作品《下一日》跳脫過往表演藝術於白盒子近距離的觀演關係,編舞家姚淑芬結合無題的裝置作品與影像作品,讓觀者不囿於標題,具身地沉浸於身體與影像的交織互動。第二展間看似回到二分的觀演場域,演者卻選擇面對鏡頭,使得演出趨於一個自我敘說的影像作品。即時的影像身體與薄幕後的舞者身體共享表演中的現場性,筆者幾度著迷於影像身體,進而忽視影像身體本是出自於幕後的真實身軀。即便觀者與演者共處一室,影像的中介不僅改變舞者原生的樣貌,更消弭幕後舞者存在於現場的實存性,近在咫尺的觀演兩造,實則遙不可及。

當人們可以恣意地穿梭並於影像中交會,甚至透過影像照見原先不可見之物及不在場之物後,所有物質失去其現場性價值,更使螢幕下的物自身成為次等身體。作品《下一日》不單再次提出實存身體與影像身體的主體辯證,而是藉由影像之後的血肉之軀所散發的真實情感,以及繁複的動作軌跡與鏡頭裡的自我進行對話;同時更藉自導自演的手法,揭示日復一日地投入影像裡的自我是一連串自投羅網的主動行為,而非被迫而為之。身在當代的肉身早已不屬於單一媒介,更不完全屬於自我。面對被各式媒介多角分化的身體,筆者離開展演的沙發後,順勢在牆上寫下「我沒了」三字,感嘆肉身與肉身之間的相會不在之餘,更意在警醒自我在科技之前是一具具有溫度以及心跳的血肉之軀。

《下一日》

演出|世紀當代舞團

時間|2024/06/18 11:50、12:40

地點|鳳甲美術館