文 黃鼎云(2023年度專案評論人)

除了劇場舞蹈作品,亦常以跨域整合、非典空間、快閃展演等方式創作的世紀當代舞團,新作《下一日》是結合機械裝置、感測影像與現場表演的作品,每場次僅限一位觀眾,並僅在購票時間段欣賞作品。展演地點——鳳甲美術館隱身於台北北投區複合大樓之中,或許因地理位置,於此看展經驗鮮少有剛好路過、純好奇的觀眾,普遍人潮也不如公立美術館混雜,因此在鳳甲美術館經驗常給我特有的靜謐與專注感。直達十一樓的電梯門一開,映入眼簾櫃檯內僅有兩名館方工作人員,他們正處理著自己手邊的工作。因展演設立的臨時前台僅有一位前台人員,加上其他展間正在替換展覽中(當下並無動靜),在這只許一個觀眾的作品中,能明顯感覺到觀眾作為「外來者」如何擾動了這空間。同時也意識到,這是專屬於我的此時此地,而他們在此等候。

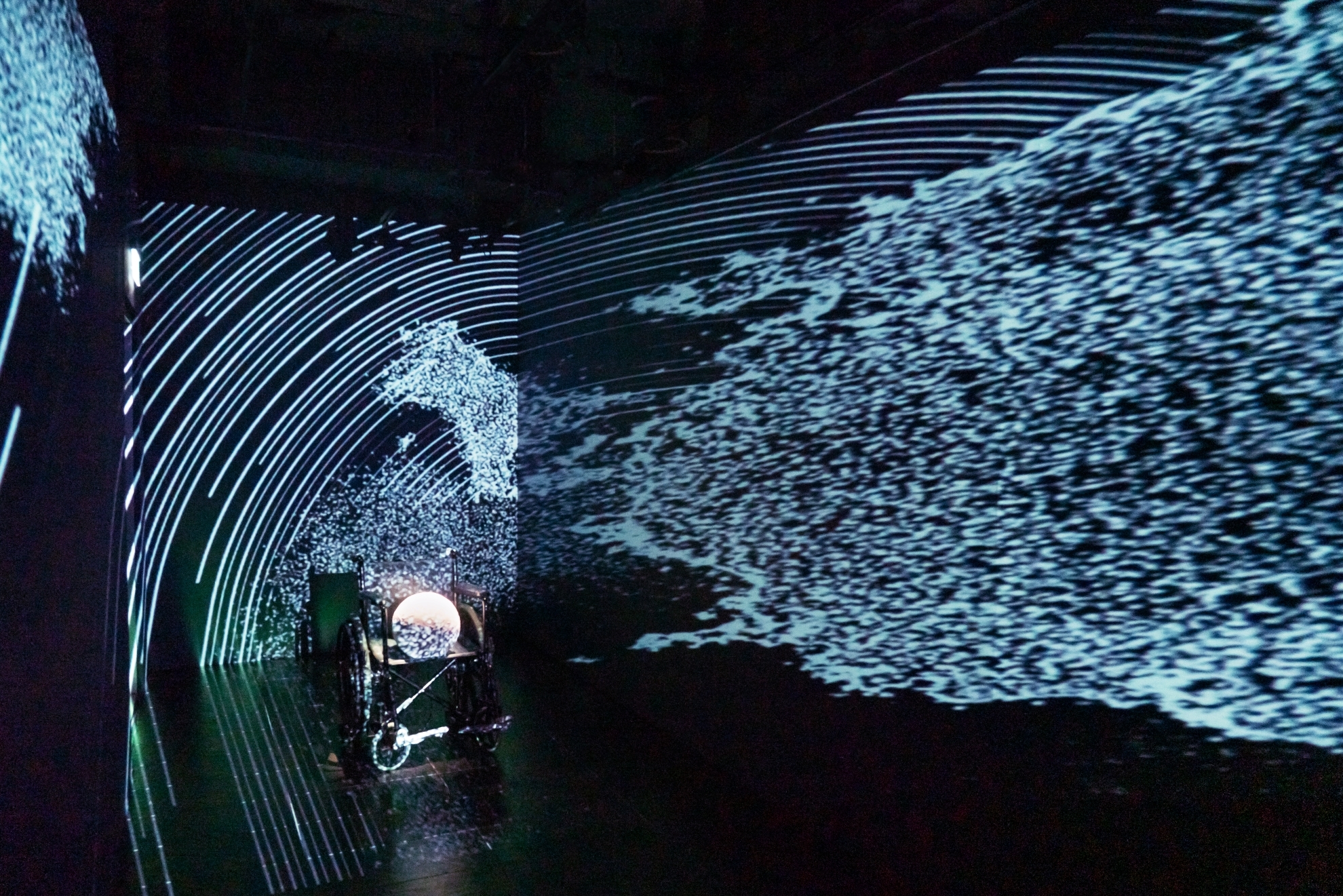

作品主要分為兩展間,體驗時限為一小時。現場表演部分會在觀眾進入該展間後開始,時長約二十分鐘。演出後若想待在展間也行,時間到了工作人員會暗示你需離場。一張輪椅在走廊的底端,輪椅上有一顆乍看如地球造型的白色球體,投影影像打著它們,是色彩斑斕的顆粒影像。當步步靠近裝置、距離輪椅約六十公分處、啟動偵測時,安置於輪椅的馬達聲驟然響起,影像瞬間轉換成黑白,向量曲線疊合出鳥瞰海岸線景致、浪濤沖刷著牆面。馬達震動發出明顯且持續的干擾。此時,輪椅成了直接醒目卻無法溝通的對象,它持續地喊叫著。若你圍繞在輪椅邊,這聲響與震動不會消失。唯有當你退回原有觀看的位置、設法「保持距離」觀看時,聲音與震動才會消失,而影像畫面也回到色彩斑斕的顆粒飄移。

下一日(世紀當代舞團提供/攝影林勝發)

另一展間,觀眾與舞者間隔著一面半透光繃布,觀眾側有張舒適雙人沙發。舞者仰望著一片懸掛的復古窗櫺。舞者彷彿「偵測」到觀眾進入,身姿緩緩向下沉。起初如沉入汪洋,藍光勾勒出舞者的身形。不久,即時攝影機開啟,影像投在半透光繃布上,即時影像從另一視角關照著舞者與現場身形對位。粒子化的身形溢散在繃布上但形體依舊清晰,色調飽滿的硫磺黃與湖水綠暈染如局部動態印象派畫作,隱約折射出背後舞者身上的靛藍。舞者彷彿囚潛其中,這自向下抽拉的力量侷限了舞者,身體隨波擺盪,偶爾向上攀游。尾聲,舞者注意到了神秘的孔洞是攝影機的位置,舞者的上身與臉龐清晰地映照在紗網上。不久,觀眾席側的即時攝影機亦開啟,觀眾與舞者影像重疊於紗網之上。舞者探問著影像上的觀眾,試圖呼應、對話。最後,當布網後燈光熄滅,只剩觀眾的身影殘留於繃布上,像是夢裡的殘影終將被清醒驚擾,遁佚而去。

結合動態影像的機械感測與現場表演的兩個展間,皆由單一觀眾的位移與進出而觸發,配合著鳳甲美術館當下的沉靜,確實降噪了以往在移動、沉浸、臨場展演中因其他觀眾反應所產生的不確定性(有些時候不確定性是創作者運用的方法)。多數創作者選擇觀眾數極少或甚至只有一人時,往往將創作目標放在重塑表演者與觀眾的關係,極少量的觀眾容易產生特殊的親密感、互信與對等機制延伸至秘密交換、生命交陪等質地。反觀《下一日》雖採取了單一觀眾展演形式,卻拒絕了表演者與觀眾間任何實體互動或可能性的親密、信任之營造,取而代之的是維持在慣常觀演距離下強化了「不可親近」的感受。

無論是因為裝置距離遠近驅動了馬達聲響與影像變化,或是從頭到尾隔層繃布觀看如水下夢境的演出,原本極少觀眾的展演所帶出的親密與秘密特質,反顯化成不可親近的幻覺,又因觀眾身體在美術館表演往往有別於制式劇場展演中來得自由,其「不可親近」的感受更加強烈。觀眾一方面意識到自己獨自一人,在被告知的限定時間內經驗作品。另一方面與舞者、與輪椅裝置共享的一小時間,卻仍須保持距離地觀看,或說被迫因為距離而產生變化,唯有維持特定的觀演距離,似乎才能夠讓展演運作下去。呼應著作品標題「下一日」,作為常人可預期但無法抵達的未來時態,始終在半夢半醒、日常無常間保持著絕對距離,而觀眾與作品也維持著既私密又疏離的狀態。

《下一日》

演出|世紀當代舞團

時間|2024/07/07 16:00

地點|鳳甲美術館