索拉舞蹈空間近年來的創作聚焦探討資本主義與消費社會襲捲的浪潮下,個體生存所展現的面貌與樣態。編導潘大謙探討個體生存與社會結構關係之議題,所呈現的舞台景致並非亮麗富裕、物質爆炸的街市美景,也非因科技進步、生活便利所帶來的物質享樂,而是展演人與人、人與環境的斷裂、冷漠、荒謬之景象。生命的困局、孤單、無意義感、漂流之旅程是此團近年來關懷的主題,今年也不例外。

今年作品以《直線迷宮》命名,映照一個時空旅人,漂泊在無垠的宇宙中試圖找尋真理,痛苦不安,卻始終無能得到、無法參透。旅人迷失在沒有出口也沒有入口的生命迷宮中,在其中因果相悖、混沌無序;更因為旅程是單向度的延展,轉彎不可能、跳躍不可得,只能按著被規定的軌道隨著時間的延續前進。在此,人的能動性無法發揮,甚至連理智也失去功能。困境成了旅人必然的下場,猶如節目單的陳述「這個創作用一條直線比喻一座迷宮,在迷宮裡的人將面對一個單向度無止盡的軸線前進或後退,在那裡,人們找尋出路的一切思維將會翻轉、飛散、消失」。

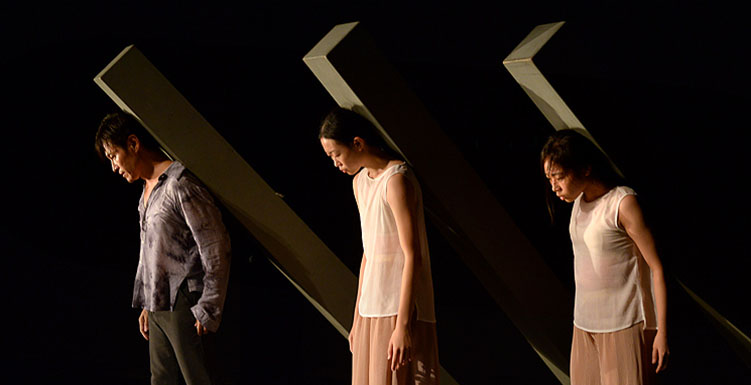

《直線迷宮》營造出冰冷銳利的氛圍。舞作中舞者之間沒有深刻的互動,多像似走在平行軌道上的陌生人,即使服裝一致卻沒有任何交集,最多也是以懷疑的眼光互望。舞者間若呈現肢體互動的場景,展演的不是充滿暴力的欺壓霸凌,就是一位舞者充當另一位的障礙物阻礙舞動的自由。舞作中雖然有男女雙人舞之片段,但是絕非相互傾訴纏綿,而是男舞者扮演某種無形的推力或拉力,將女舞者推、拉、抱、摔。作品中雙人舞的互動展現的是牽制而非互助。

舞作冰冷銳利氛圍的營造也要歸功於三支長方體木柱。在陰暗的燈照下,此三支漆成灰色的木柱佇立於舞台,不需舞蹈,一幕幕陰冷荒涼的景象即展現眼前,猶如荒原墓地的標記。僅僅只有標記,沒有歷史、沒有記憶而顯得空洞、蒼白。此空洞與蒼白不是什麼都沒有,在舞台其他元素的烘托下,超現實地呈現出孤絕與詭異,猶如在陌生異地突然聳起的巨大標記,因為時空蔓延,歷史早已被侵蝕、掩埋。此種既熟悉又陌生的景象,也呈現在一位女舞者孤立地坐在豎立起的長木條上。當燈光打在舞者的臉上身上時,好似舞者漂浮在暗黑的空間望向遠方,卻什麼都看不到、也動不了。冷靜的表情、孤絕的身體、暗黑的空間,舞者被漆黑吞噬,與周邊斷了線,卻以我們熟悉的人的形象存活,且彷彿一直存活在那樣孤絕的狀態下不曾改變。似乎只要她一動就會從高空墬落,為了不墜落只能原地枯坐,直到生命力氣耗盡。

三支長木柱也是權力或勞苦的象徵。舞者一個一個背著比自己至少高一倍的沈重木柱拖拉前行,製造出負重而受苦難折磨之人的處境。倘若基督教中背著十字架跟隨主是基於信仰基督而能承受一切痛苦與犧牲;那麼舞作中背著木柱前行的舞者既沒有天父的引導、也看不出身負重物的使命與目的。柔順卻負重的肉體,彰顯的只是苦難與徒勞。而舞作中的舞者即使受困、即使徒勞都沒有抵抗,也不試圖逃脫,但是卻非沒有情緒上的反應。

一開場的獨舞就為舞作結局下了註腳。一位清瘦修長的女舞者「固定」在舞台前沿,舞動細碎、強烈、快速、緊繃的動作,彰顯驚嚇、不安、焦慮、畏縮的身體表情,彷彿被驚嚇到無法逃離,又像暗示即使在身心最壞的情況下也無能邁出所困之地向外求助。以如此之姿開場,最後的解脫似乎必然只有永眠才能安息、回到寧靜。整齣作品從開場的焦慮,到漠然的身體展現、漂流的舞動、暴力的拉扯,作為觀眾的我耗盡精力與舞台散發的能量一同下降到冰冷的低點,直到結束前舞者安靜的躺上安息之地的那一刻,我才感受到身心有所安放、得以休息。《直線迷宮》不是一劑真實生活的解藥,作品本身並不試圖解決現實生活,【1】而是把日常生活中覺而不察的負面景象放大加深,將孤立的現代人在舞台上推向更深邃的孤絕。

然而,作品中的孤絕景象卻散發著怪誕的靈光。《直線迷宮》以七十分鐘的舞蹈形式在黑盒子劇場展演,作品由好幾個小段落組成,段落雖然有時間前後的展演序列,但是不強調線性敘事。倘若把各個段落分散並同時置放在展覽館,由觀眾決定觀看的時間、次序、角度,則許多場景猶如超現實的裝置藝術,引人進入沉思、遐想,或者被其中冷冽極簡,卻能開啟異地時空通道的視覺形象吸引神入。

但是,當這些段落被侷限在舞台,且在很短時間內展現隨即結束,我來不及捕捉其中的趣味性、也無法玩味其中的詭譎。這使得整齣舞作像是一列載滿珍奇之作的火車,在短時間內從我的眼前呼嘯而過,而我只能印象似的捕捉其中的影子,卻無法進入作品中神遊品味。我以為以視覺藝術的眼光沉思《直線迷宮》所包含的視覺影像片段,其衝擊性要比以舞蹈的視角來得大。觀看舞蹈,我幾乎無法沉思,只能讓台上的展演帶著我走,我無法在觀賞舞作的當下立即與之進行深刻的對話,但是觀看視覺展覽則觀看時間操控在我,我可以耗上時間神入作品並與之對話。就此而言,表演藝術在展演當下的主導性強且緊迫,身為觀眾的我只能被帶著走,而無法喊「暫停」、無法沉思其中。這讓一些有趣的畫面溜走、滑落,較為可惜。

《直線迷宮》營造冰冷、疏離的色彩,凸顯資本與消費主義社會中人的渺小、孤絕與無助,卻永遠不見其背後支配的體系與操作此體系的那雙「看不見的手」。舞作裡的人雖有掙扎但是毫無抵抗,受困卻毫無出路。然而,舞作的主題或意義並非衡量作品的唯一標準。假使我們能迷失在台上布置的迷宮中,沉思所見的奇幻景致,感受舞台散發的詭異氛圍,而不執著在理智給定的意義層次,那麼,迷宮就不再引人害怕。或許有這麼一種可能——迷宮是引領觀者身陷其中的機關,以藝術形式為中介讓人昇華飛躍至另一個異想世界,藉此反身回望、轉身擊碎看似真實堅固的現今社會。

註釋

1、筆者與創作者潘大謙的對話。

《直線迷宮》

演出|索拉舞蹈空間

時間|2018/07/29 14:30

地點|國家劇院實驗劇場