遊戲是兒童的天性,兒童的創造力與想像力也是由遊戲中長出來的。兒童劇的美學特徵,本來就是一種遊戲性的展現,是要用戲劇這個藝術載體呈現創造力與想像力。

但長久以來,許多兒童劇場工作者不察這種美學精神,誤解了遊戲性,只是用刻意製造置入的遊戲當作手段,用來取悅兒童觀眾,讓他們在劇場尖叫歡笑跟演員或道具玩得很開心。這般遊戲僅能稱作互動娛樂,是感官表象的愉悅,卻少了內在的創造力與想像力啟迪。

九歌兒童劇團和奧地利的導演Stefan Kulhanek合作的《乖乖三頭龍》,雖然是一齣形式很簡單不複雜,樸實不富麗的兒童劇,但是它具體展示了孩子遊戲時的純真狀態,我所謂的「純真狀態」,必須先是沒有功利目的,純粹是自我完成的意志行為,便是浸潤在純真又純粹的狀態,孩子享受著自由,享受著遊戲,享受創造的喜悅。

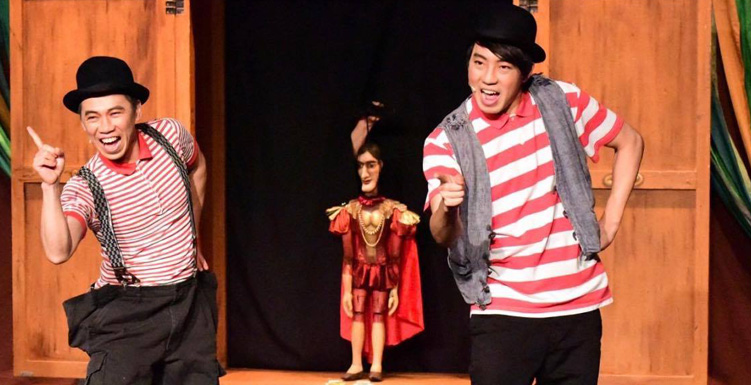

這齣戲回歸到類似孩子扮家家酒式的情境,起初經由四位演員告訴觀眾,以前他們無聊時,爺爺就會為他們說故事。但爺爺在這齣戲自始至終都不存在,僅僅透過簡短的台詞被敘述出他說故事的樣子,之後四位演員就打開衣櫃,玩起角色扮演的遊戲,說演起故事。衣櫃在此像是四個孩子與爺爺的情感聯繫,也象徵想像的通道,更像是一個魔法盒,開啟了無邊的想像。所以戲落幕,關上衣櫃的動作就顯得必然且重要,是經歷了創作想像,回返現實的歡喜滿足,要把這份歡喜滿足關好收納進心裡。

用鐵枝懸絲偶表演的王子從衣櫃裡出場,開始把我們引入童話情境中,開始重新思考王子屠龍救公主的傳統童話結構,如何被敘說,又如何帶出意義。王子屠龍救公主的傳統童話結構,在女性主義興起之後飽受批評的問題即是父權思想滲透,公主總是嬌弱無力(甚至無腦),美麗貞潔,明顯成為男性慾望的投射的理想,而王子拯救公主,先有屠龍之舉,可用以證明王子的陽剛英雄氣概,王子身上的劍,在精神分析學家看來都成了陽具的隱喻,擊退了比自身強大的惡龍,下一步就是征服公主,使慾望得到滿足。

這一套成人的批評思維,兒童未必懂,不過我們還是可以進一步探究,我們要再依循傳統,只想看到王子順利屠龍,然後便救了公主的圓滿故事嗎﹖兩性(甚至多元)性別平權意識逐漸提升的當代,我們當然不能滿意於傳統的敘事結構與意識,而這齣戲雖然略有顛覆傳統王子屠龍的過程,把惡龍改成一隻乖乖三頭龍,連長相都彷如小丑造型般可愛不兇猛醜陋,還跟王子變成好朋友,結伴去尋找公主,這些情節與設計的確有創意。

但可惜是結尾,王子為何突然有靈感認為巫婆就是公主,而且篤定認為她就是中了壞女巫咒語變成的,之後便利用魔法書的咒語把巫婆變回公主,又和公主一見鍾情,要把公主娶回家成為老婆。「巫婆」變「老婆」,詞語在此固然顯現一些趣味,但王子救了公主、一見鍾情的情節思維並未顛覆超越傳統。其次,令人疑惑的是,巫婆既然是受魔法詛咒的公主所變,按傳統童話法則,通常只是外表變形,內在本質還是沒變,例如〈青蛙王子)、〈天鵝王子)等童話,主人翁都只是外型有變。那麼這齣戲中的公主,從她以巫婆面貌出場開始,內外全然像個邪惡的巫婆,甚至要追殺王子和乖乖三頭龍,突然就變成在衣櫃裡等待被變身救出的公主,不免顯得不合理。

撇除這個不合理的情節,這齣戲其他部分的表現則是讓人心滿意足地享受到孩子遊戲時的純真狀態,比方看到王子騎的馬——是將一塊桌巾抓出頭尾虛擬而成,看到白雪國的雪人——是用白色抱枕做成的,利用存在的生活物品加以想像,最是單純富有童趣。

不過,這齣戲也沒忘記做為一齣「戲」應有的藝術品質。四位演員處在邊說故事編扮演的狀態,但沒有慌亂失序感,相反地,我們還是可看見經過精心設計的場面調度,流暢走位,輔以戲偶、道具、服裝皆具有美感,遂使得這場扮家家酒並非無聊的遊戲而已,而是走向精緻的創造過程顯影。

《乖乖三頭龍》

演出|九歌兒童劇團

時間|2017/02/19 14:30

地點|台北市文山劇場