文 鍾承恩(2024年度專案評論人)

《沙拉殺人事件》講述一對因殺害自己孩子而惶惶不可終日的夫婦,夫婦透過爭取隱而不顯的監控系統之認同,來完成對於自身「正常」的自我判斷,從而同時解消掉負罪感與窮困的精神、物質負累。作品改編自日本劇作家別役實的劇本,劇本中夫婦二人對於「正常」認同的盲目爭取,奠定了演出的荒謬性,再拒劇團本土化的語言轉譯工作,則在貼近本地觀眾心理的寫實之餘,依然保留了透過調度與聲響介入的不協調感。這些在表演層次上的「異常」,反覆地提醒著觀眾,這並不是一齣攸關階級問題的社會寫實作品,相反地,在這個時時充斥著怪誕節奏與聲音的劇場空間中,支配著行動的並不是具體的物質條件,而是追求「正常/不正常」認同判斷而被抽空的精神狀態。

在敘事中,夫婦對於殺害孩子的矛盾乃是透過金錢來證成。在劇末的收音機報導中,傳來了因沙拉而起的兇殺事件,對此夫婦二人開始爭論殺人的理由。丈夫以這個沙拉殺人事件作為比較,羨慕其哪怕微小卻「至少有理由被殺」,而「我們沒理由殺雅惠(女兒)」。對此妻子安慰道「讓我們活著,這就是理由。」兩者之間的差別是,沙拉殺人事件仍帶有情緒性的動機,而夫婦殺人則純粹為了利益的交換。對比開頭以來夫妻二人神經質的表演,無論是妻子的過份在意表現正常,以及丈夫的連連走神,可見兩人的核心問題在於殺害孩子的罪惡感。

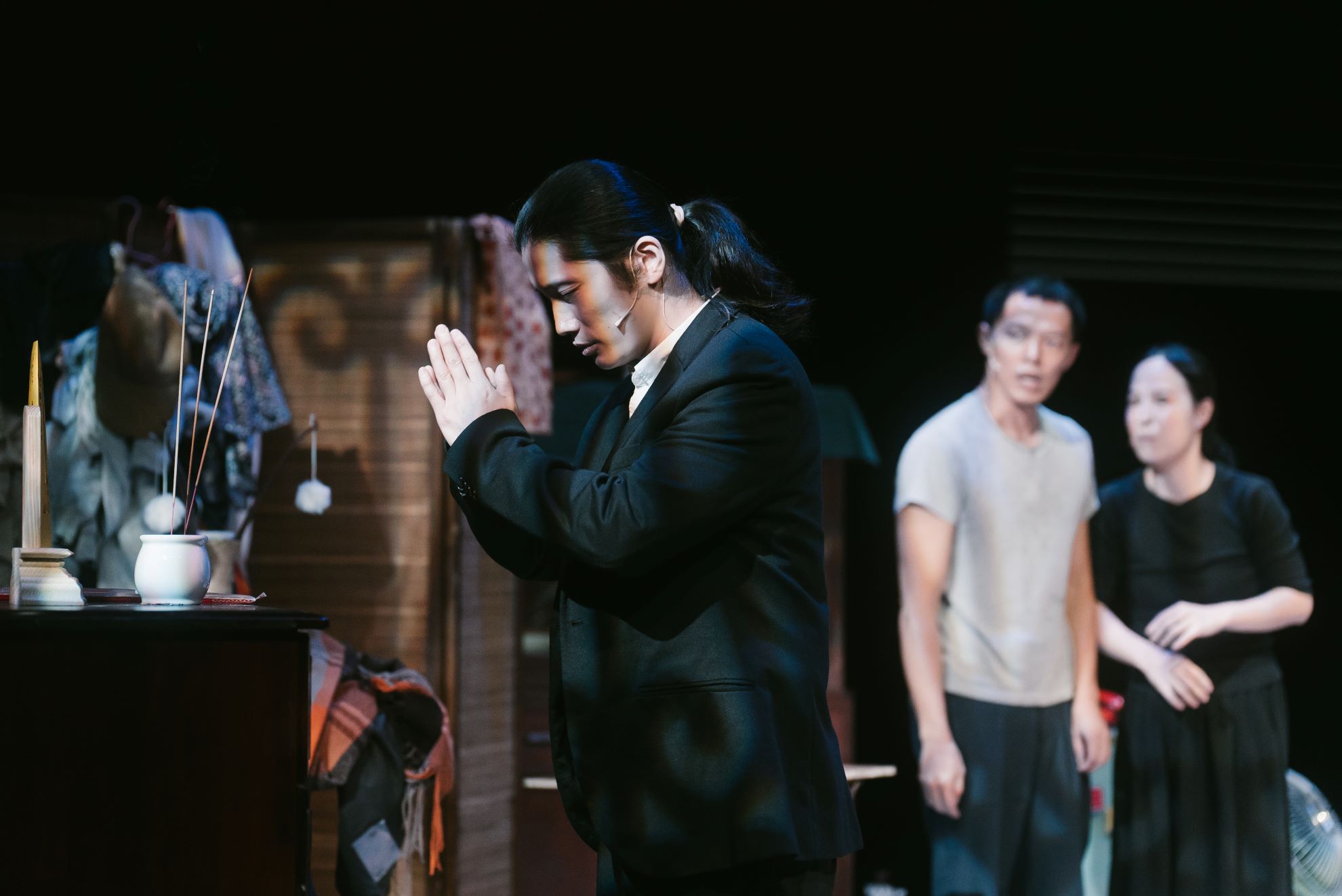

沙拉殺人事件(再拒劇團提供/攝影唐健哲)

然而,從演出的狀態看來,這對夫妻也許邊緣(沒有親友)但卻未必貧窮,在尚未得到保險金的狀態下,兩人依然可以在成日在家中無所事事、泡茶聊天。換句話說,前述妻子聲張的,不得不將孩子殺掉來讓自己活下去的背景,實際上並沒有太強的說服力。因此,張力並不在於兩個人要「如何活下去」的階級問題;而是要怎麼透過「正常/不正常」的判斷方法,讓謀殺的行動,不再透過倫理或物質來被討論,而被歸類成「是否被允許活下去」的認同問題。

「正常」的需求因而在敘事上透過兩點展開,其一是為了「要先騙過自己」的負罪感,其二則是為了取信於保險公司以順利取得金錢。於是,殺孩子的愧疚與保險金便透過監控系統的認同,成為了同一件事情。換句話說,保險金乃是罪的外顯,保險金的遲遲未來,對於夫婦而言,便形同一片有罪的烏雲,籠罩著整個家屋,使其必須處在隨時會被揭露為不正常、有罪的恐懼中。因果關係在此被倒置為,如果可以取得金錢,便能夠說明我們的無罪。也就是說,行動的價值判斷基準已經不再關乎殺人本身是否必要?是否合宜?而是透過兩人拼命地表演「正常」,將問題轉化為監控者(保險公司)對自己的不認同。

沙拉殺人事件(再拒劇團提供/攝影唐健哲)

劇中夫婦倆所擔心的保險公司自始至終皆沒有露面,也因此保險公司具有潛伏在任何地方的可能,它先是化為了對於業務的懷疑,再於那些不存在第三者的場景中,由觀眾作為社會集體的眼光,替補了監控者的缺席;但同時,由於觀眾也可以聽見「你皮繃緊點,表現正常一點」的夫婦兩人私下議論,使其多少也被捲入為某種「不正常」狀態的共情者、謀殺秘密的知情者。如果僅僅將這些引人訕笑的舞台調度與在地化翻譯,理解為一種寫實的調度,換言之,理解為一種社會關懷的階級問題,那麼這齣作品,就不過是提供了觀眾透過想像中的「底層」,來共情自己作為不被認同的被審判者,同時安全地保有旁觀他人痛苦的舒適距離。

因此,必須意識到本劇的荒謬形式,並不來自於它的非寫實表演,而是來自於表演對於「正常/不正常」的高度信賴,以及設法以此取悅監控系統的行動。最具代表性的行動,便是面對業務與流浪漢拜訪時,夫婦兩人狼狽地在自家躲藏的樣子。夫妻兩人可以一邊嫌棄著流浪漢,同時一邊渴望修好他送來的收音機,以「知道社會發生甚麼事」。這種對於「異常」的排拒,以及渴望「被正常化」的精神分裂,正是信仰「正常/不正常」的唯一判斷,抽空了認同關係以外其他可能想像,所帶來的荒謬性。

沙拉殺人事件(再拒劇團提供/攝影唐健哲)

那麼,這些丑角式的懦弱,便並不來自於夫婦的階級屬性。此處的貧困,是一種被取代一切判斷的認同慾望所限制住的貧困。如果說將生命與保險金建立起相互交換的資產調配關係,尚是來自令人沮喪的社會限制的話,夫婦所體現的反抗方式卻是把自己的行動可能推諉給了「正常/不正常」的判斷,於是爭取「正常」的認同荒謬地突變成了唯一的活路。當認同變成了問題的核心時,誠如妻子所示範的那樣,活著當然可以是殺人的理由,只要讓其轉變為認同問題,那麼便無需討論倫理可能與物質條件,命題本身已經被抽空,只剩下正常或不正常的表態。換言之,殺人的修辭雖然仍然需要理由,但也僅僅是需要一個理由而已。

《沙拉殺人事件》

演出|再拒劇團

時間|2024/11/15 19:30

地點|臺灣大學藝文中心 遊心劇場