周東彥的《我和我的午茶時光》中,大玩其所擅長的多媒體敘事語言,只是這回的工具是你我日常熟悉的數位產品,他將這些行動裝置的組成稱作「i-BAND」。

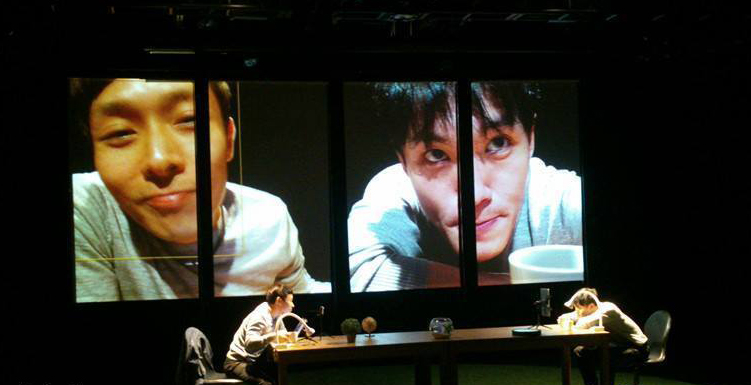

極簡的舞台,一個超大螢幕,開場的瞬間切分為四個手機畫面,載入的是臉書的個人頁面:所有觀眾目睹了「我」(演員)加「你」(一名現場觀眾,隨機的)成為臉書好友,開始展開對話;這一切異常熟悉,甚至是開場的前一秒,台下的某些觀眾正這麼做,而這觀演錯置的橋段,也隨即建構。

而後,隨著台上發生的種種,大螢幕偶爾呈現對等的兩半,又或者比例不對等的切分。映入眼簾的風景,是現場即時(Live)投影,和預拍切換;更大部分的時間,錄像、app 或已備載的圖像與現場的演員即時拼貼畫面。

長桌,時常相對而坐的兩個演員,他們身著一模一樣的衣服,腳踩一片綠地;總是低著頭用指尖滑動行動電話 iphone 或平板電腦 ipad,甚至連偶爾抬頭望望對方都沒有。在視覺語言上,兩個我幻化成一個我,意圖顯而易見。

而語言,沒有語言,一句也沒有。《我和我的午茶時光》僅有的對白,存在於手機畫面的好友對話;無需開口,而是一字一句你來我往的即時輸入,即時對談,即時投影在舞台上。試想,如果我們的語言,是螢幕上的字字句句。那麼,我們的語言可能就是寂寞嗎?!

導演周東彥僅僅用一個「你」,這唯一一名隨機被挑選的觀眾,作為引子,在黑暗的角落裡,勾勒進「我」和「我」的世界,游離在虛構與真實之間。直到聞到了現場手沖的咖啡香,「我」等待著「你」上台喝咖啡,才是唯一真實存在的具體證據。「你」出現了,意即,你也和我一樣,有點寂寞。而「你」,若最終沒有出現,寂寞則更入裡。這正在發生的一切,就是我和我的,也是你的午茶時光。觀演對調的把戲,雖意猶未盡,但倒也破題的適切,算計得宜。

接著,整齣戲跳脫觀演對調的遊戲狀態,焦點回歸舞台上的演員。比較令人印象深刻的片段,依然極其生活化。其一是,台上的「我」和「我」去旅行;透過 google map 和現場演員的 Live 隨拍拼貼,形成了一張張風景明信片,而觀眾也一起去了世界各地。另一是,演員利用 ipad 不斷的自拍,而自拍的臉部變成一個個不同的面具,又或者,根本是相同的面具。以上種種,周東彥信手捻來,將螢幕變成畫布,即時影像做為畫筆,囈語式的上演你我隨處可見的生活風景。只可惜對於這些生活況味的場景,僅止於點到為止,並未鞭辟入裡。這也使得那些周東彥慣常使用的多媒體語言,純熟的美學建構,幾乎要掉進炫技的危機。然而,這種看似表面的敘述,才或許是真正的寂寞控訴。 最終,我們發現「我和我」所代表的一個我,是你,也是他。

《我和我的午茶時光》取代傳統的故事(Narrative)線性敘述,以寂寞作為母題,利用 i-BAND 形塑生活日常。在破碎時光旅程、斷裂的生活場景、跳耀式的思維邏輯,領著觀眾一步步墜入寂寞的氣味與氛圍裡。而同時,將演員變成 i-ACTOR,沒有多餘的情緒,形塑的不止是生活日常,而是那些狀態之下帶來的去個人化和偽個人化。

整齣戲最引人入勝的莫過於,舞台上所有看似冰冷的元素,到了周東彥手上卻輕易的穿透冷冽,在我和我自得其樂的既真實又虛幻的午茶時光裡,凝聚成一顆火苗,瞬間點燃。於是,即使寂寞,也暖暖的,一幅幅將我和我的日常風景編織成一首動人的詩篇。

《我和我的午茶時光》

演出|狠劇場

時間|2014/10/31 19:30

地點|臺北松山文創園區多功能展演廳