文 顏采騰(2025年度駐站評論人)

臺灣國樂團(NCO)今年推出的親子劇場《芯之旋律─A.I.小迷的實習筆記》,看似不起眼,其實是編導鄭詠珊、作曲家櫻井弘二的又一連袂之作。整體來說,它是那種創作概念精巧,但呈現上讓人稍感可惜的作品。精巧之處在於,它使用「心情接收轉換」的設定,凸顯了音樂與情緒的關係,引導大小朋友想像、感知樂音裡蘊藏的豐富情感。可惜之處在於,它的引導與提示不足,多少限制了它理應達成的聆聽啟蒙之目的。

《芯之旋律》以AI機器人「小迷」為核心,講述她與「卷卷阿嬤」一家人溫馨又逗趣的日常。故事採取典型的「機器人啟蒙」敘事,搭配類似哆啦A夢的單元劇形式,在每個場景聚焦呈現不同的情緒。包含意外訪客的驚喜、餅乾不被接受的失落、做錯事的自責、朋友離別的不捨,以及已逝伴侶的思念,都是小迷所要見證、體會的心情。除此之外,也穿插了知識傳遞、互動唱跳的環節,以親子劇場來說可謂一應俱全。

頗具巧思的點在於,這部作品不只呈現情緒,也藉由音樂來強化、具體化這些情緒,讓音樂變成情感的明確載體。小迷被賦予一項特殊的「心情接收轉換」的功能,能接收、分析他人的心情,並轉譯成音樂——於是,藉由這個「分析」的動作,音樂便與當下的情緒產生明確的對應關係;如輕鬆歡快的旋律,對應了卷卷阿嬤的高興,而黯淡的樂音,則對應其失落。【1】某種程度上,它的運作模式類似古典音樂會的演前導聆,是為本來抽象的絕對音樂「命名」,指出其描繪的對象或意涵,讓聽者的想像力按圖索驥,能將模糊的感官印象轉化為特定的象徵意涵。而以親子劇場的角度來說:它更像一種想像力的訓練,是透過命名音樂的情緒,讓孩童練習細品音樂,將樂音與樂音以外的事物(情感、事物、思維)連結起來,也就豐富了聽覺的感受力與想像力。

即使不是「心情分析」的片段,《芯之旋律》的音樂也不斷模仿、刻畫著當下的氛圍與事物。全作幾乎不使用任何現成音效,而是始終交由樂團現場演奏,用特定的動機或旋律曲風予以近似。例如,笙的一連串細碎音群,代表著小迷的分析運作過程;熱情的佛朗明哥(以拍板和中阮演奏)象徵小迷靈活的雙腿;一段〈給愛麗絲〉的彈撥變奏,則描繪了小迷丟垃圾時闖禍的尷尬。櫻井弘二將這些動機與片段串入背景音樂,成為華格納式的、不斷流動變化的大篇幅樂章,曲風的多元和音樂的流暢都讓人聽得暢快滿足。

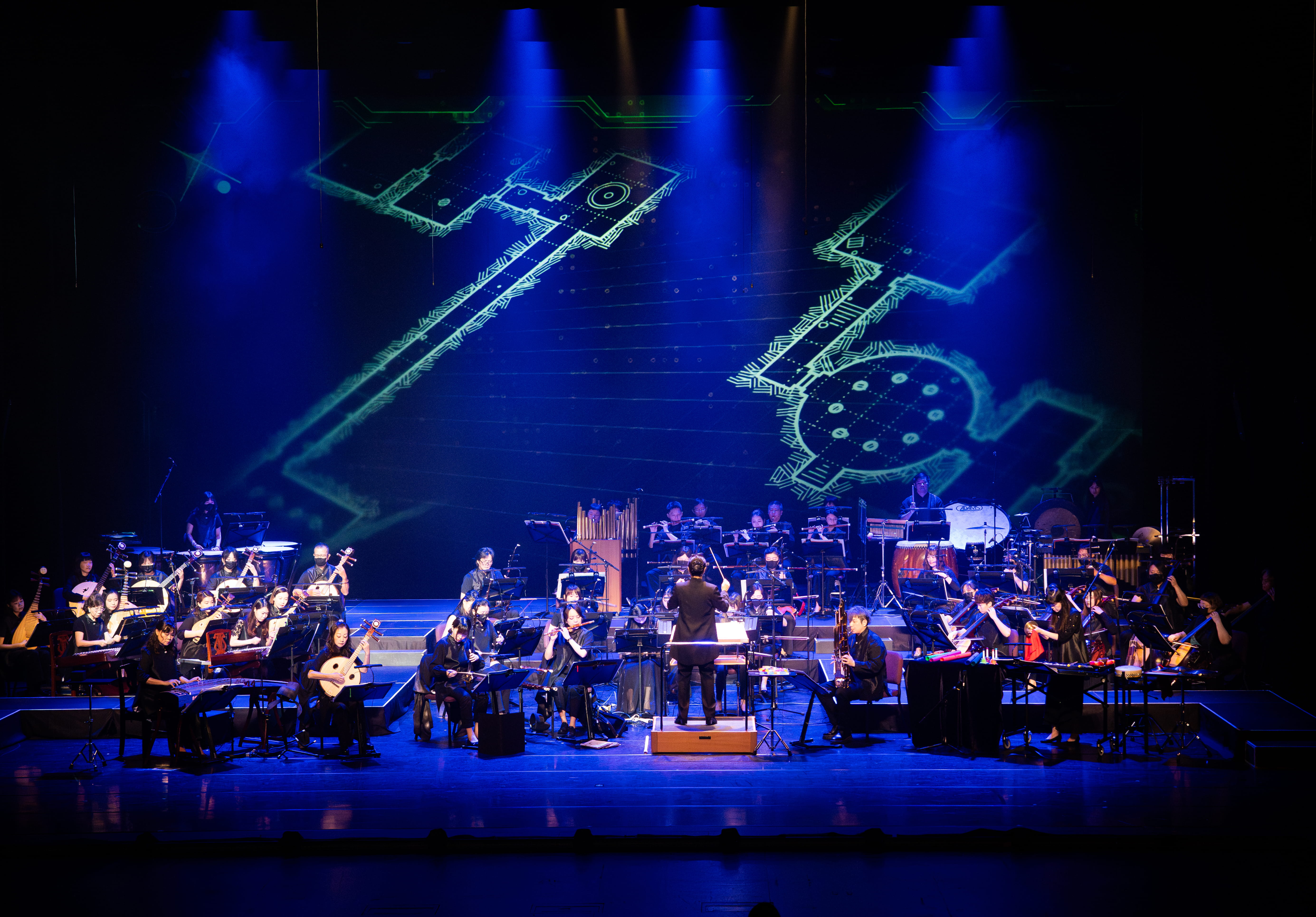

芯之旋律─A.I.小迷的實習筆記(臺灣國樂團提供/攝影周靖璞)

稍稍可惜的是,NCO的「國樂團」這一身分在作品中幾乎消失無蹤。作曲家雖然對於多元曲風有廣闊認識、對於國樂器的聲響特性也有一定敏銳度,但在國樂/中國音樂方面便流於淺薄:整個樂團被以西方交響的方式譜寫,幾乎能直接以西樂團替換演奏(換言之,沒有「一定要以國樂團演奏」的必要性);即使有明確放入中國音樂的段落,亦是相對刻板的曲風。西樂/國樂之間的辯證關係,被簡單地跳過了。或許作曲家有自己的想法,但就這一節目所屬的「臺灣戲曲藝術節」來說,國樂這一樂種的獨異性與脈絡,或許還是被強調出來為妥。

此外,也許因為是以親子劇場為定位,有時演員的對白被塞得太滿,角色互動太多,反而阻礙了觀眾對於音樂的注意。例如,在「分析」啟動時,小迷和其他角色的對話仍不斷進行,幾乎使情緒音樂淪為背板。雖然音樂在整部作品裡如此重要,但也少有角色或劇情引導觀眾留心聽覺,讓音樂始終停留在背景。在這些情形下,那「音樂與情緒關係」的感知與想像之訓練,也因此大打折扣。

其實,不只是想像力,對於音樂的注意力,同樣也需要被提示、被訓練。就好比聆聽流行歌曲時,較少人會注意人聲背後的豐富伴奏;在欣賞電影或劇場時,太專注在劇情及表演上,也會不知不覺忽視了背景的音樂。這時,若透過結構的引導、注意力的提示,也許能讓欣賞者主動改變焦點,讓音樂脫離背景。而真正的藝術欣賞經驗,正是在這種多層次與與元素的交織感知之中達成的。在(對於注意力吸引有高度要求的)親子劇場中,這一任務誠然更加艱困,但也應是真正達到大小雅俗共賞的關鍵之一。

儘管有所批評,我仍然欣賞作曲家對於聲響氛圍與情緒描繪的流暢手筆、編導對於音樂與情緒之母題的捕捉。在我有限的親子劇場欣賞經驗中,可說是有趣滿意的一次。關於劇場中對於音(樂)的聚焦、音樂與音樂以外事物(情緒/故事)的對應,或許亦可與編導與作曲家的另一作品《湖底之鬼》對讀。

注解

1、僅為作者印象,若有錯誤或不精確之處,歡迎指正。

《芯之旋律─A.I.小迷的實習筆記》

演出|臺灣國樂團

時間|2025/05/24 14:30

地點|臺灣戲曲中心 大表演廳