「最終,我們要考慮的是,我們想對觀眾做甚麼?我們在挑戰他們?還是娛樂他們?」

──英國劇作家Simon Stephens【1】

文宣大力標榜著:「本演出沒有娛樂性本演出沒有娛樂性本演出沒有娛樂性(因為很重要特別講了三遍)」,節目單上也強調「本演出(不強制)限對『劇場文本』發展有(微微)興趣的觀眾入場」。有趣的是「娛樂」之有無如何定義?對誰定義?難道有線性情節、明確主題、清晰可辨的角色,即「娛樂」之作?反之反情節、反角色、反戲劇幻覺的作品就具備「挑戰」架勢?

由黑眼睛跨劇團策動的「對幹藝術節」,將英國劇評家希爾茲(Aleks Sierz)歸納起自1990年代英國的一種劇作新風格而取的專有名詞:「直面劇場」(in-yer-face theatre),譯為「對幹」,頗傳神地表出其「挑釁」或「挑戰」的精神;與歐陸當代劇作連結成為「新文本」(new writing)的「運動」語法,透過港臺文藝菁英傳播,近來儼然西方「新經典」之姿燎燒於地球另一半的華語隅島。相較於香港前進進戲劇工作坊以三年為期、有步驟地進行「新文本運動2011-2014」;台灣「新文本」主要流傳於學院和劇場文青之間,各自發酵。今年黑眼睛首度以「對幹藝術節」之名,邀集三位新銳導演預備對「新文本」進行一番年輕而生猛的編作。

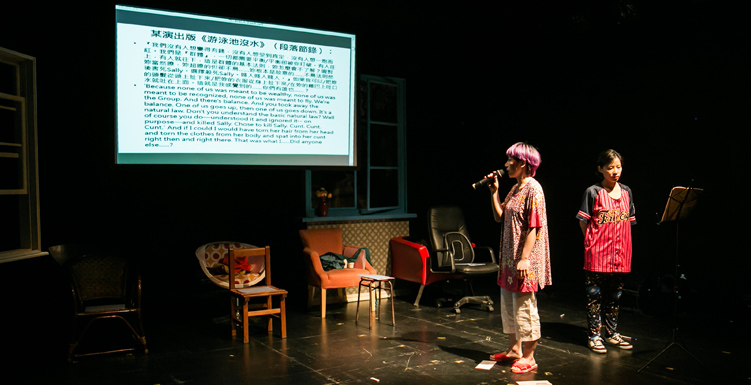

首檔簡莉穎導演《看在老天爺的份上》,從天花板落下戲服開場,演員穿上戲服,四人拖四把椅子,逼近觀眾,服裝、燈光、佈景一應俱全,宛如精緻版讀劇會,按法國劇作家韋納維爾(Michel Vinaver)《求職》譯文,複聲合調此起彼落;而觀眾凝神傾聽,確實嚴肅多於「娛樂」,但依本劇要求的觀眾標準而言,還算不上是太挑釁/挑戰。接著換裝重來,服裝、道具、語式盡皆「本土化」,瞬間把1970年代的歐洲跨國企業內部面試場景置換到台灣當代職場,這麼一來觀眾可以直接越過文化轉譯,看得更「習慣」而「酥胡」了。接著演出再度中斷,演員道具全部撤下,導演走上舞台,與觀眾直接談談「什麼叫新文本」,螢幕、簡報、訪談VCR一應俱全,宛若綜藝版的學術研討會──這段徹底打破戲劇幻覺的作法,卻叫我忍俊不住,開懷暢笑。看在老天爺的份上,不假正經直戳真相的虛構(例如劇場)難道不是一種更上乘的娛樂?!

簡莉穎的質問建立在對台灣在轉譯西方文本時產生的自我矛盾的拆解上。投影幕上播放文字檔案,從翻譯本到改編本,一折三返的過程,著實讓也會改編古典劇作和當代小說為戲劇的我,心有戚戚焉:那複雜輾轉的過程,就是我們的內心劇場啊!在「忠於」與「不忠」於文本之間,實在有太多折巷、歧岔、溝壑、縫隙,必須抉擇,自答自辯之激烈,未必遜於舞台演出。只是難以與人道於萬一。所謂「新文本」的戰場,其實應從文本開始,演員與導演與新文本的精采角力,都已經是被轉譯篩濾過的第二重戰場了──只是,在導演詮釋權當道的台灣,這經常是一個隱而不顯的層次。

但若以為這只是文字工作者的發勞騷,未免太小看了這提問的幅員,它反映的其實是整個台灣社會缺乏當代文本的文化語境的窘境。首先「新文本」在西方原以新風格劇作家為主軸,強調以「當代議題」、「當代語法」、「當代形式」……直接發聲;何以拿到台灣,直接繼承學院派對「西方經典」的崇拜情結,以轉譯的「當代」作為自我風格創發的憑藉,變成了新導演們的時髦新寵?導演簡莉穎因身兼劇作家身分,所以大可名正言順反問:台灣自己的新文本在哪裡?轉譯的西方當代能逕行成為我們的當代嗎?

真正的創作來自對自身文化的深刻醞釀,向底層裡思索。然基於市場上「策展人」和「消費眾」對議題大量而速成的需要,往往釀製尚未成熟之際就急忙被貼上標籤拋售;甚至概念先行,讓創作追隨論述命題。創作者也自入論述框架,賣力做文章,如此反覆運作,只會使「新」(new)不斷成為消費潮品,快速消耗,囫圇吞棗,甚至誤讀了「新文本」要活於「當下」(now)的真正意涵。這就是我們淺碟式的文化生產模式。

《看在老天爺的份上》的質問,於是從文本轉譯的矛盾上,轉衍到整個文化語境的矛盾困境。當然這問題不無包括創作者本身:新世代劇場創作人才大都來自學院,一路學習西方移植的文本和戲劇理論上來,年輕加上涉世未深,與「國際學術」接軌容易,與現實社會接軌困難。再者,文化移植工程其實涉及翻譯、研究、引介、模仿、創發、應用,彼此相關但各自專業,每一層都必須投入資源、長時間耕耘、逐步完成;我們卻冀望於一、二位少年英雄橫空拔出,畢其功於一役。長期以來我們的文化政策淪為國家對個體藝術家的施惠扶植與追捧認證,完全忽略了文化整體環境,必須先厚植廣披為沃壤的重要性。

其實文化運動的發生,未必不能因外在刺激而起,引發內在質變,但其中必須經過文化語境的轉譯,做深刻的內向反芻。在談「新文本」時,我們很容易看到一個個風格新穎的單一商品(抱歉借用消費體系的比喻),忽略其生產環境:如「新文本」的出現與英國「新工黨」(New Labour)政治的關係;何以眾多中、小型劇院成為新劇作家和新劇本誕生的基地?至少包括倫敦的皇家宮廷劇院(Royal Court)、布殊劇院(Bush Theatre)、漢普斯特劇院(Hampstead Theatre);蘇豪劇院(Soho Theatre)、愛丁堡的跨越劇院(Traverse Theatre);新堡的生活劇院(Live Theatre),六個赫赫有名的新文本劇作家地盤。【2】

又如新文本的重要劇作家之一馬丁‧昆普(Martin Andrew Crimp),自1981年起就加入里奇蒙的橙樹劇院(Orange Tree Theatre, Richmond)的寫作工作坊,在寫出他的代表作《幹掉她》(Attempts on her Life,1997)以前,劇院承諾把他的劇本作為午間演出,使昆普在七年之間交出六個劇本,到1990年代昆普的作品正式登場於英國實驗劇場重鎮皇家宮廷劇院(Royal Court Theatre),始大放異彩,成為世界級巨匠。【3】

其實風格殊異的劇作家本人未必認同「新文本」的標籤並否認自己主動參加什麼「運動」,但劇院的新作法,卻漸漸獲得觀眾認可並願意付錢去看在這些製作形式及內容都具挑戰性(challenging)及挑釁(provocative)的作品。由於新文本對「真實」的浮動性觀點,摧毀了過去劇本對「意義」的敘事霸權,觀眾再無法單向地接收劇中線性的「故事」和「意義」,而不作任何反省。同時新文本的敘事斷裂縫隙,更容許場面調度的新形式可發揮的空間。形式和內容、創作者和社會的整體發酵,才能使舊的意義被解構,新思維得以成形,劇場才有可能成為社會革命行動的前沿。

缺乏以社會底蘊為基壤的「文化運動」(movement),很容易變成一場靠標籤、造勢、揪朋友操作起來的文藝「活動」(event):使美學疏離現實,形式疏離內容,藝術彷彿新命題之下的奇技展示會,只能依賴論述正當化其存在價值與意義;而創作者各自彷彿不掛在新論述底下,缺乏品牌,也難以獲得受注目的機會──雖然無可避免地,任何一種強勢運動,都會排擠非其體系者的生存空間;然而一個淺根的文化運動,很可能驅逐的是真誠、自主、深刻而獨特的創作空間。

但現實或許正在改變之中。例如簡莉穎本人已獲選為2015年兩廳院「藝術基地計畫」駐館藝術家,近幾屆文學獎得主也漸漸有機會讓作品被劇團採用。但今天要不是編劇兼導演身分,怎可能藉「對幹藝術節」之名對台灣「新文本」匱乏怪相公開幹譙?面對深根蒂固的結構性問題,場中多同為結構中人,不必再經過轉譯、隱喻,卸下妝扮,打開天窗說亮話,不亦快哉?最後觀眾還收到一張事前準備的小紙條,上面羅列著簡莉穎推薦「直面」的台灣當代劇作題材。

其實題材俯拾皆在,而放眼國際思潮也有其必要;重要的是:為什麼我們一定要借他者之名才有膽氣及舞台發聲?難道我們對新文化的吸收只能透過消費模式?這個「新」,意味著的到底是一個真正的挑戰,還是另一種安心娛樂的品項?

註釋

1、 摘自香港「新文本工作室」潘詩韻2013年與Simon Stephens的訪談記錄。http://www.newwritinghk.net/onandon/displayarticle_i.php?idx=16

2、 見希爾茲(Aleks Sierz)《重寫國家:今日英國劇場》(Rewriting the Nation: British Theatre Today)對英國劇場「新書寫」(new writing)的論述,參考香港「新文本資料庫」:http://www.newwritinghk.net/onandon/displayarticle_i.php?idx=15

3、 見「新文本資料庫」http://www.newwritinghk.net/onandon/page03_01_01.php?idx=43

《看在老天爺的份上》

演出|黑眼睛跨劇團(簡莉穎)

時間|2015/05/02 14:30

地點|牯嶺街小劇場