文 郭亮廷(特約評論人)

閱讀並不是處理文字訊息。閱讀的時候,會喚起記憶中的畫面、味道、聲響和觸感;讀到困難的段落,會令人焦慮徬徨,或昏沉打盹;讀到拍案叫絕,那動作已經接近跳舞了。這是用螢幕瀏覽的人越來越難有的體會:閱讀,是進入一座有著許多秘密和豐富身體性的劇場。因此,雖然「帝國聆聽:經典文本聲音展演」的四個夜晚,都分成演出、導讀、交流三個部分,其中又以學者的說明最能幫助理解四本書的內容,不過,最能將閱讀時的感知與未知體驗加以還原的,是表演的部分。但出問題的也是這個部分。

究其因,一個被殖民者如台灣人,閱讀這些有關帝國的文本時,會勾起的記憶與遺忘,會產生的困惑與清醒,會蠢動的慾望與反抗,窮劇場挖得不夠深。

山、雲與蕃人(臺大藝文中心提供/攝影許哲瑋)

聆聽的不對稱性

有一點很重要,卻被無論是演出或導讀有意無意地忽略了:所選擇的文本,無論是第一週柄谷行人的《帝國的結構》、附錄在黑澤隆朝《臺灣高砂族之音樂》中的調查日記,還是第二週查克拉巴提(Pratik Chakrabarti)的《醫療與帝國》(Medicine & Empire: 1600 ~ 1960)、鹿野忠雄的《山、雲與蕃人》,都是翻譯作品。不僅如此,鹿野從玉山上的布農和鄒族人那裡聽來的矮人傳說,或是黑澤從關山上的布農族老人那裡得知,小米播種祭中的合聲,是祖靈跟樹穴裡的蜜蜂學來的,顯然都是原住民族語被翻譯成日文後,才變成一種「知識」。換句話說,我們聆聽的,不只是日翻中,而是原住民的族語翻譯成日文、再翻譯成中文的,翻譯的翻譯。

可以合理懷疑的是,從原民的生命經驗轉譯成帝國語言的過程中,難道沒有什麼被過濾掉的嗎?不管是在征服者面前表演合唱,或是冒著生命危險帶著人類學家攀登峰頂,族人的心情想必很複雜。更根本地,原住民對於日本人而言究竟是什麼?這些踏查日記裡,常把「生蕃」描寫成某種「高貴的野蠻人」。問題並非高不高貴,而是西方民族國家發明來對比西方自己「現代」、「文明」的「野蠻人」這一形象,能套用在原住民身上嗎?別的不說,「生蕃」一詞本來沿用自清朝的「生番」,這個詞裡刻寫著台灣各族群往來的痕跡,印證了原住民並不「原始」,更不「野蠻」。那麼,漢人和原住民的相互影響,兩者之間的文化互滲,那個不再能夠區分「文明」與「野蠻」的地帶,日本人感興趣嗎?

凡此種種可能存在的真實矛盾,都不會被採集為「知識」。但是反過來說,正因為劇場沒有硬邦邦的知識負擔,它有更大的自由進出可能的真實。可惜,分別在兩週演出的兩位聲響藝術家李東熙和許雁婷,似乎沒有施展開來。李東熙以西方樂器演奏韓國曲調,試圖將多重翻譯的文本包覆在一種跨文化的音景裡,但聽起來仍像是配樂。許雁婷擅長以物件聲響烘托氛圍,這種氛圍有助於聽眾融入文本,但也會有礙於聽見那些文本所沒有述說的。然而,聲響之於文字的作用,應該是要能與文字周旋、拮抗、爭鬥,這樣才能打破聆聽之於言說的被動性,以及更重要的,那個被殖民者必須被帝國語言所翻譯,才能成為「知識」的不對稱關係。

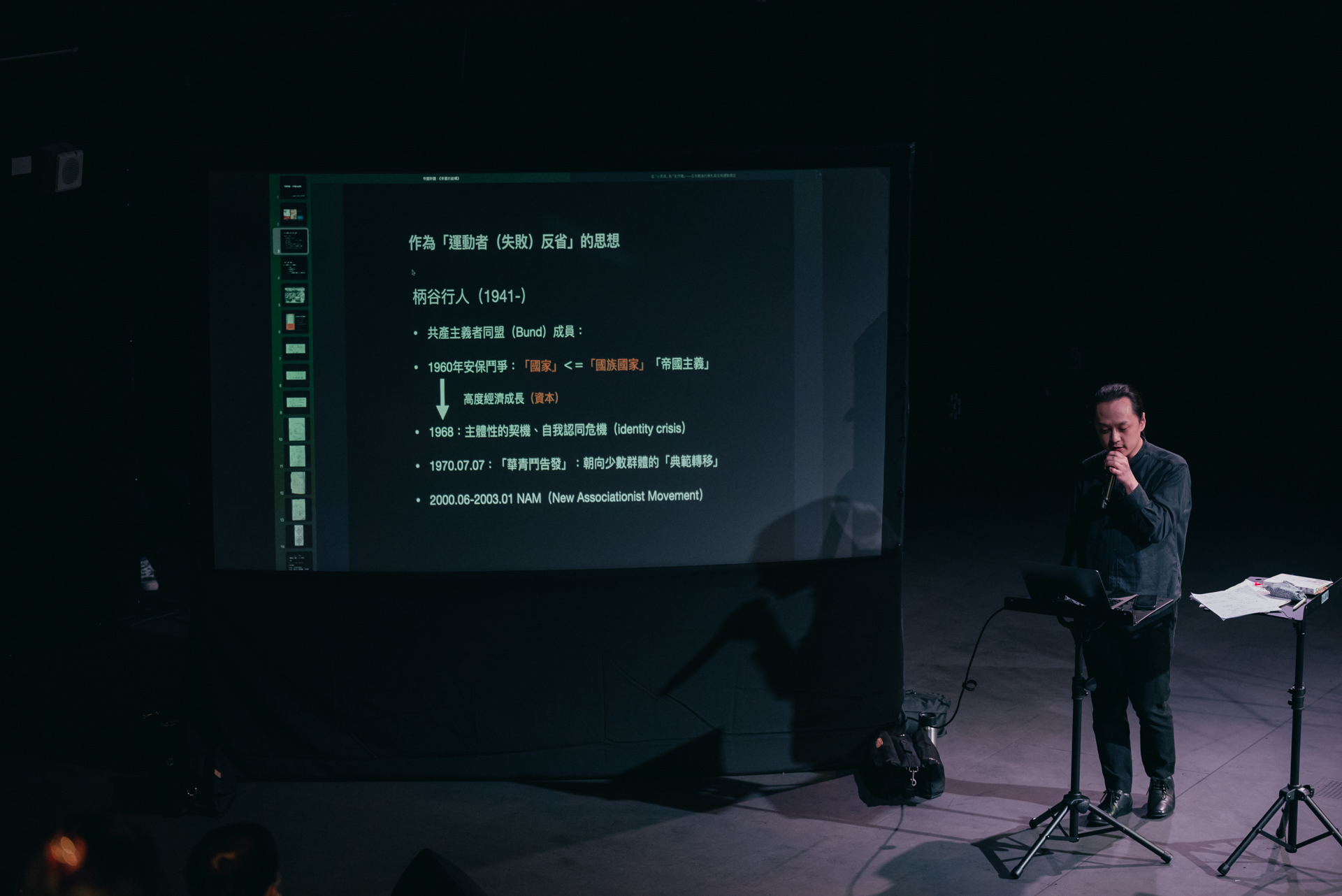

帝國的結構(臺大藝文中心提供/攝影謝艾倫)

次帝國的鄉愿

由於沒有衝破這層不對稱性的意志,一種作為「帝國好學生」的、被殖民者以壓抑自己為榮的奇怪感傷,瀰漫在四個晚上。最終凝結成洪廣冀導讀鹿野忠雄的結語:只有帝國的基礎設施,才能讓科學家產生大尺度的見解。或許這話另有深意,但聽起來實在很接近「帝國除了殖民侵略之外,還是留下了一些學術貢獻」。這種鄉愿的態度,在前身為台北帝大的台大校園裡,尤其是在前身為南進基地、對於帝國主義有很強的依賴性、對於「次帝國」有強烈慾望的台灣,是很糟糕的。

因為它似是而非。若是真的如同幾位導讀老師所說,這些帝國來的研究者寄予殖民地很深的同情,那麼,雖然他們的同情裡,可能隱含著對於「野蠻」的浪漫化,他們的學術成就也不是來自什麼帝國的基礎設施,而是來自他們對於帝國以基礎建設為名,將侵略正當化的批判意識。否則,他們頂多淪為《醫療與帝國》所描寫的,虛構了像是「熱帶醫學」這門偽知識的帝國科學家。順帶一提,《醫療與帝國》也許是窮劇場說得最精彩的一本書。演出結尾說到,帝國終結之後,世界衛生組織接續了建立基礎醫療設施、控管疾病的任務,然而舞台上一片漆黑,道出了許多話語未盡的懸念。

山、雲與蕃人(臺大藝文中心提供/攝影許哲瑋)

回過頭來,「帝國聆聽:經典文本聲音展演」若是為了聽見反帝的批判之聲,為什麼不選讀被殖民者所書寫的文本?這樣更能一舉戳破「只有帝國才能建立宏大科學」的迷思。在非洲行醫的法農(Frantz Fanon)、在監獄中思索的陳映真,以及印度臨床心理學和社會學者南迪(Ashis Nandy)、韓國思想家申榮福等人都是。相信還有更多例子,可供這樣的文本展演持續挖掘一種解殖的聲音。

《醫療與帝國》

演出|臺大藝文中心×窮劇場

時間|2024/03/27 19:30

地點|臺灣大學藝文中心遊心劇場

《山、雲與蕃人》

演出|臺大藝文中心×窮劇場

時間|2024/03/28 19:30

地點|臺灣大學藝文中心遊心劇場

《臺灣高砂族之音樂》

演出|臺大藝文中心×窮劇場

時間|2024/03/21 19:30

地點|臺灣大學藝文中心遊心劇場

《帝國的結構》

演出|臺大藝文中心×窮劇場

時間|2024/03/20 19:30

地點|臺灣大學藝文中心遊心劇場