《謝土》

演出:演摩莎劇團

時間:2016/04/21 19:30

地點:國家劇院實驗劇場

《生存異境》

演出:盜火劇團

時間:2016/04/29 19:30

地點:牯嶺街小劇場

《厝邊皮影班》

演出:身聲劇團

時間:2016/04/30 19:30

地點:竹圍工作室十二柱空間

文 林乃文(2016年度駐站評論人)

本文中「寫實」與「寫意」並非指一種現成的美學風格或手法,或更近乎一種企圖。小劇場意在探索,不搬現成。作為代稱,「寫實」指著企圖從現實精神出發,取材、表現形式,以創作者的現實經驗為依據;「寫意」指企圖突破「再現」現實的事件框架,尋找各自獨特的隱喻形式,無論透過空間、身體、物件或光影。今年四月,由劇場中生代主創的三部小劇場作品《謝土》、《生存異境》、《厝邊皮影班》,不約而同朝向類似的試驗:在具體「寫實」和抽象「寫意」之間求取平衡,摸索著能令觀眾理解同時又保有異質感的劇場敘事風格。

演摩莎是個從演員思維出發的劇團,《謝土》編導洪珮菁本身也是優秀演員。從自己朋友的經歷敷衍題材,劇中亡者不斷迴返,魂魄凝為肉身,與自己生前好友、背棄的情人、無法溝通的媽媽、慕孺卻始終不見的父親,交手對話。黑盒中宛如白色卡紙框架出兩面牆一片地板的表演區域(另外兩面為觀眾席),成為主角陳曉妤(余彥芳)「出生入死」的展演場。懸垂的燈泡群有如滿天星斗向下俯看。從黑衣人扛著舟板在空中浮盪造成意象作為開場,停落立刻變身為太平間棺柩的寫實演出,全劇如是不斷折返於意象與寫實之間。

畫面很美,舞台調度得宜,肢體設計也不慍不火(只是總覺得由舞者來執行會更完美)。故事情節凝滯不前,老徘徊在死亡現場不遠,顯然這戲將故事情節視為其次,以便讓觀眾凝神聚焦於人物的心理狀態;而演員確實也認真執行各自設定的身心狀態。只是全體相加,成了一個「困」字:除尋死以求脫困的主角,顯然不得自由,癡癡糾葛於生前;活著的每一個人,也都陷溺憂思中,不進不退,缺乏更進一步的層次描繪。這時,抒情的凝視反轉變成殘忍的檢視,檢視著鋪陳不足的外在糾葛與深鑿不夠的內在矛盾。

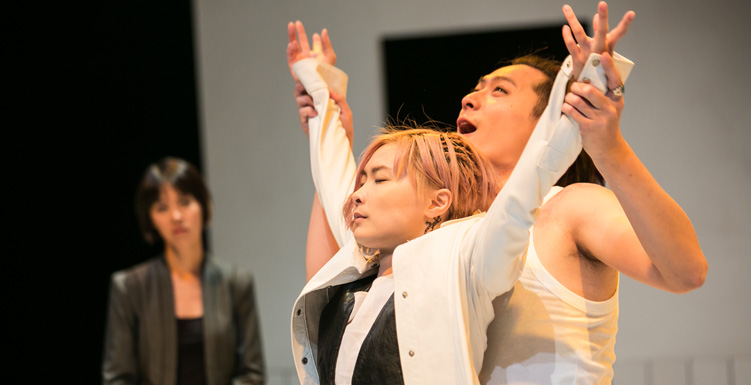

相較之下,盜火劇團的《生存異境》則有堅實的專業文本為基底,導演謝東寧的成功造境,使文本指涉的議題有了適當的空間隱喻。如上半本陰暗色調與一桌架高的四人船筏,形塑出編劇何應權所描寫的「人們像是狗一般活著」的九龍寨城。藉偷渡少女(李玟瑤)與對岸審查官(翁書強),和渾不知身死異鄉的男(盧瑞寰)女(辜泳妍)的對話,我們一步步拼湊出事件原貌:貧困的他們奮力划向傳說中的淘金地,但殺死自己的不是強者的暴力,而是弱者的恐懼及自相踐踏;低抑中自有令人心驚的迫力。雖然,代替腦爆血漿的紅布團和黑假髮,以及閃亮的布料有點叫人分心,整體而言仍瑕不掩瑜。

後半本翻轉前半的黑調為雪白輕盈,只見穿胖胖裝包超級大尿布的哥哥(徐浩忠)和妹妹(湯軒柔),各自佔據一個胎盤似的雪白懶骨頭,吸吮自己的拇指為樂,童言童語著要不要出去「那邊」,不可以拆散「我們」……。編劇劉天涯匠心獨具以一種可愛討喜的設定,簡單的重複,生動地指出「我」如何加入「他人」煉獄而成為「我們」的冷酷和邪惡。猶如一則荒謬寓言,出去外邊的妹妹逐步長大為學童、成人、母親,變得和所有人一樣;而留在這邊的哥哥,原始天真,拒絕集體化的結果,陷入寄生狀態下的「非人」狀態,似乎也是無解;兩相比對,益發顯出人類生存這件事竟是進退無據,彼境即我境。《生存異境》一黑一白,一硬一軟,形塑人類如狗畜如胎兒,然而不管如何都絕無出口。

至於身聲的《厝邊皮影班》已是去年首演重製,大有成為該團定目劇的趨勢。以台北郊外竹圍為創發基地的身聲,可說太適合詮釋《厝邊皮影班》邊緣打工仔的樸實粗獷落拓氣質,演起來也頗有戲班內外,戲如人生,人生如戲的虛實相照趣味。一向以原動肢體和打擊節奏見長的身聲劇團,自認這個作品是劇團「首次與寫實風格靠得最近的一次」。但我覺得身聲表演仍然保有其具代表性的「風格化」,皮影飛出飛入更與「寫實」無涉。除了趁機發表的大段牢騷,非常讓人覺得有所「本」,這齣戲的魅力仍在肉身與光影幻覺的交錯間,煥發的玩興與自由的想像力;想像力才能帶給人超越的勇氣。

全球資本主義與階級結構,其實不勞劇場多餘的話語或專闢篇幅,自由本身就是抵抗。這個「厝邊」不與河洛話的厝邊隔壁相認,卻與普通話的「錯邊」諧音,已饒富隱喻:站在「錯邊」的人,也有生存的權利,快樂的權利,也有做夢的權利;即使他們經常會選「錯邊」,有如戲中戲主角阿勇,沒把烤雞獻給財神卻獻給了死神,展開比「對錯」更遼闊的涵義。精確微妙的隱喻永遠比用盡力氣的陳述有力,特別對身聲這種風格劇社來說。

作為劇場中生代創作人,既已擺脫新手生嫩,也還沒有大劇場的包袱,他們的劇場實踐雖非一鳴驚人,卻已從心自在,一步一腳印;以各自不同路徑和手法,將劇場藝術從影像「再現」的列班中贖回,在擬真與虛構的動態中捉尋平衡點,證實劇場不僅是一門說故事的藝術,更是隱喻的技藝。

《謝土》

演出|

時間|

地點|