文 簡韋樵(專案評論人)

在閩客族群的工人階層裡,「做十六歲」為重要的傳統儀式,融合了當地信仰和傳統元素,慶祝家中青少年正式邁入成人的重要時刻,並為其未來的成長祈福。尤其在台南地區,「做十六歲」保留完整且擁有獨特的地方特色,甚至被列為重要的文化資產之一,公家單位在每一年夏天舉辦大型的祭祀、市集擺攤或表演藝術演出,包括從2015至2017年從原本的「十六歲小戲節」,隔年則擴大為「十六歲正青春藝術節」至今,添增戶外多元形式的表演、體驗等招引市民參與,以此銘刻民眾對地方的認同意識與集體生活記憶。

受台南市文化局所託,影響・新劇團在展節裡持續進行「青少年扮戲計畫」(簡稱:扮戲計畫),計畫主要負責人呂毅新等人的介入,從而擷取、釐整或者收束劇場外、真實社會帶給青年時代的無奈、壓力和困境,在這群青年參與者共同編創到製作,化身為一齣齣表演藝術作品,彰顯青少年主體的自我建構。

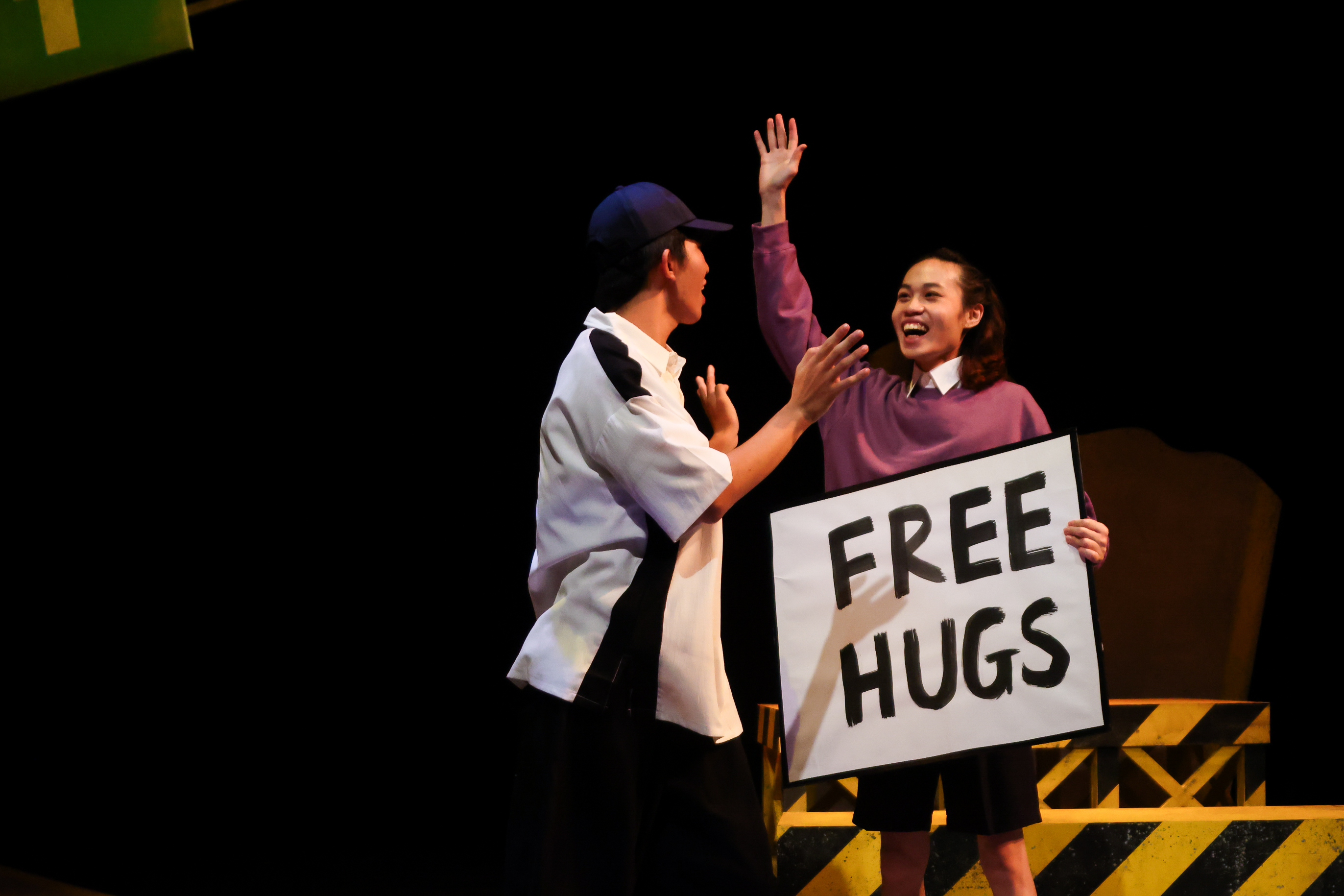

第九年的作品《Detour》在故事取材和美學上,相較於往年的作品,並無太顯著的突破。故事揭示在青春道路上繞行、迷失、尋覓出口過程中,觀察和凝思在蛻變為大人前的種種體悟,演出主要圍繞於原生家庭的紛爭、學業和家庭責任間的失衡、生涯定位與求愛過程的迷茫、挫敗等較日常的議題;亦有穿插幾幕較殊異的生命經歷:包含曾與智能障礙的手足間的爭執、與班上和校園裡的特殊教育學生的相處、克服從原本的內向、高度敏感的個性,勇於執行自由擁抱運動 (free hugs campaign),以及有人的父親白天是工地的監工,晚上換身裝扮則是幫別人問事的乩童,形成兼具嚴肅和趣味的調性的記憶群像。當一人在闡述著故事,台上的其他演員就像陪伴、同理他人的角色,凝聚出一股力量,提升自我揭露的勇氣。

Detour(影響・新劇場提供/攝影黃煚哲)

Detour(影響・新劇場提供/攝影黃煚哲)

然而,每一段敘事的最後幾乎都導向「正向」的結果,在妥協之後彷彿在跟觀眾說:「我們都很好」或者保持好的信念與堅持,在過程繞彎、行遠路後,最終會回到自己欲到達的目的地。在舞台上、戲外的溫馨俱有高度的渲染力,尤其台下坐著的若是青年參與者的親朋好友,的確傳達強烈共感;但反而劇中人物總是不需要過多的沉澱,倉促地整理好過去,毫無掙扎地迎向大人的時刻。然而青春的殘酷性並非如此理想,在戲外的現實裡,他們帶著青春、懷抱理想是往更光明的路途走,抑或等待他們的是更多的傷痛?難道在這段青澀期間不會想對僵化的體制教育、高壓的家長管制、充滿桎梏的社會規範等等令人煩躁的束縛做出強烈的控訴嗎?難道就在這群青少年梳理生命經驗的過程中,就不能以一種孤獨、不安與厭世的態度來看待這醜陋的現實?或者主創者並非刻意要去深挖參與者脆弱、懼怕之面,只是這樣的「成長儀式」就只會變成心靈雞湯式的相互勉勵,氛圍感十足,卻缺少磨難空間的騰出與社會之間的連結,難以產生強烈共鳴。

總的而言,這九年來,影響・新劇團帶領一群高中生、大學生藉由劇場舉行成長儀式,不僅安排許多戲劇專業課程,更使青少年透過探索自我的方法,回望、檢驗、攤開、體察自身生活上的癥結與挫折,從過程不同個體間的陪伴、傾訴與聆聽相互的私密經驗,建立更深的連結,同時也重新構建他們對內在自我以及他人身體的認知,進而協商、對話、尋找故事的共通點,再創造新的敘事再現、分享的方式。當扮戲計畫即將邁入第十年,青少年劇場已然成為劇團成熟的專業領域,創作者透過藝術為這群青少年編織許多特別的回憶,在做戲的過程陪伴他們的生命歷程,至於將來的作品如何跳脫只是自身經驗的挖掘、串接式的分享,進而能夠融合他者的生命、社會脈絡、世界的關係等,或許更能拋出深刻的青春之題。

2023 十六歲正青春藝術節 青少年扮戲計畫《Detour》

演出|影響・新劇場

時間|2023/08/11 19:00

地點|臺南文化中心原生劇場