文 簡韋樵(2023年度專案評論人)

2018年國家人權博物館成立,以「人權藝術生活節」致力於詮釋、豐富台灣人追求人權價值的事蹟與成果。回顧百年來台灣爭取人權的脈絡與戲劇發展,從《壁》遭禁演,走到「天光照壁」光彩多元。台灣從「監獄島」成為保障人權的「自由島」⋯⋯。

—— 商毓芳,〈天光照壁,從「新劇」到新劇〉【1】

2020年,國家人權博物館於白色恐怖景美紀念園區等地舉辦首屆人權藝術生活節(下稱展節),至今已成為重要的文化活動平台。每年在官方文化機構等高達近千萬的資助下,將策展工作外包給專業策展人進行規劃,在戲劇的策劃上涵蓋戲劇展演和講座的搭配、沉浸式體驗(immersive experience)與參與式藝術(participatory art),顛覆既有觀演關係形式,欲挪用、改編或借鑑威權統治的歷史題材,將人權與政治受難者等迫害主題進行搬演。

開在壁上的花(海島演劇提供)

綜觀此次藝術節的策展方向、邀演作品及閉幕戲的安排,簡國賢於1946年獨幕劇《壁》(Piah)的禁演事件,似乎成為此次貫穿展節的核心概念,象徵過去與現今之間的分明壁壘,包括不自由/自由、威權/民主、迫害/正義、藐視/人權等二元對立。作品演出藉由「天光」降臨、壁上開花等隱喻,試圖形容當代社會的政治景況,彷彿島內正邁向一條逐漸明朗的道路,跨越歷史的陰霾。殊不知,如今所宣揚的「自由民主」已逐漸成為一種抽象的意識形態催眠劑。只要不斷將威權時期的殘暴場景重新搬演,以悲情化的手法並配合高額的官方文化渠道進行傳播,便能輕易勾起大眾的同情與鞏固主流社會意識,讓我們對統治階層的現行作為安於現狀。然而,這樣的操作在潛移默化中埋藏著單一論述的風險,使藝術原有的批判性與社會反思逐漸遭受框限,削弱我們重新審視當代現實與權力結構的能力。

即便身為共產黨員的簡國賢在當代白色恐怖劇場中總是被重新呼召,許多創作者卻有意識或無意識地閹割其在二二八事件後所信奉的左翼理想,抹去他在地下革命鬥爭中至死不渝的歷程,將五〇年代政治受難敘事轉而虛化為一場籠統的「人權迫害」,實則再次「槍斃」簡國賢在世時的思想,讓他的信仰與政治行動被消解在政治正確的表象之中。

開在壁上的花(海島演劇提供)

悲情與恐懼氾濫的「樣板戲」:《開在壁上的花》

海島演劇創辦人林志遠自2016年以「人權/戲劇/座談」為題,開展以政治犯經歷為原型的劇場創作,並於2019年進一步轉型為「人權遊台灣」計畫,將劇場演出結合受難者的演後講座,持續在黑盒子或人權園區、校園與社區等非傳統劇場空間推動「轉型正義」公共教育。海島演劇幾乎每年都以白色恐怖或二二八事件為題材進行創作,改編出許多政治受難者故事的戲劇作品,包含陳新吉、陳孟和、王添灯、張常美、丁窈窕、施水環及蔡坤霖等人。創作者的選材與改編方式大多延續典型白色恐怖戲的處理模式,經常將人物塑造成悲催、無辜且思想空泛的形象,過度聚焦於受難者在獄中的淒慘遭遇,而忽略其具有抵抗意識的生命厚度。今年受展節邀演的《開在壁上的花》,亦未能跳脫此框架。

該劇以楊國宇為主要視角,聚焦於對其師簡國賢及友人林秋祥的敘述,並將在獄中與于凱的相遇,和桃園學生支部案中涉案的施教爐、呂沙棠等青年的經歷融入劇情。作品藉由簡國賢與周遭親友的命運,串聯白色恐怖時期家庭破碎、同儕情誼及獄內外患難交織的故事線。雖然以《壁》作為劇中的引子,在觀演過程中,作品卻未能有效傳達出階級情懷的深度與張力,整體結構依然停留在抓捕、喊冤、用刑、判刑、出獄重逢等固定套路。聽見音響喇叭不停地輸出演員的哀吼、哭嚎聲,甚至是突如其來的槍聲音效,幾乎將白色恐怖的歷史簡化、扭曲、改造為陳腔濫調的壓迫與被壓迫、邪惡與善良之間的二元對立;不僅弱化歷史人物原本的自覺,也使後人面對這段去脈絡化、缺乏政治意識的再現時,難以在類型化角色中建立情感連結,進一步造成對特定歷史理解的斷裂與疏離。

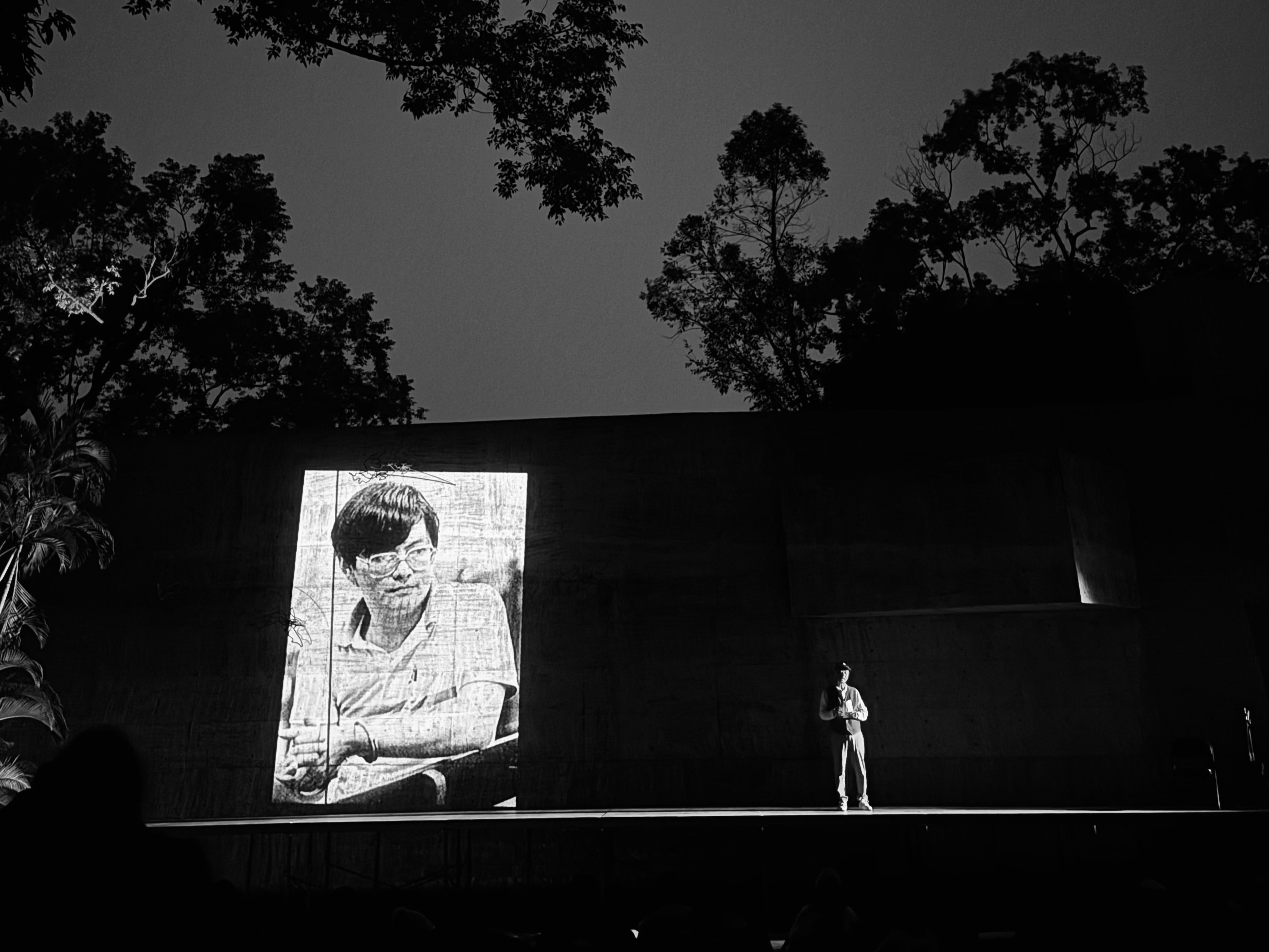

天光照壁(仁山仁海藝想堂提供)

服膺於新國族建構工程的受難歷史:《天光照壁》

《天光照壁》作為此次展節的閉幕大戲,號召莊敬高職、東南科技大學表演藝術專業的眾多學生及新藝向玩藝所孩童等成員,打著「沉浸式不義遺址歷史環境劇場」的旗號,看似運用多種時下流行的表演形式作為宣傳噱頭。劇情涵蓋白色恐怖政治犯簡國賢、鍾浩東,遭判刑的原住民社會案件當事者湯英伸,以及香港民主自決派人士黃之鋒與阿根廷「五月廣場母親」等,將各種人權議題七拼八湊地攪和,毫無社會脈絡的辯證過程,簡易地將所有的弱小階層一概而論。再者,所謂的「沉浸」形式,其實僅是安排一群學生演員扮演警察,以青澀且高頻的聲音對觀眾假意咆哮、整隊行進,並在園區內的洗衣場、押房和放封區等已經被整治過的歷史場景中移動,最終依舊停留於第四面牆的觀演關係內,讓觀眾僅能作為旁觀者,偶爾產生短暫、膚淺的觀演互動。

天光照壁(仁山仁海藝想堂提供)

相較《開在壁上的花》的悲情化處理,《天光照壁》近乎是將劇中人演繹為在精神病院裡的「重度病人」。從劇中將簡國賢導向「因一齣戲而遭到判死」的荒謬情節為頭,到完全不交代任何的脈絡情況下,任由飾演湯英伸和鍾浩東的演員在押房的獄中發怒狂吼、奔跑發癲等一系列荒唐的行徑在觀眾面前呈現,扮演母親們的青年演員各個表現失魂落魄的恍惚模樣。這已經不是不符合史實或者史觀詮釋有誤的問題,而是反覆地羞辱和醜化這些曾受到威權體制、族群和勞資剝削迫害處境的反抗人民,用毫無比較性、混淆視聽、極其空洞的敘事持續向觀眾進行教化與灌輸。

原來,戲劇的選材與美學形式似乎早已淪為策展團隊的附屬,劇中呈現的歷史人物不過是被利用和消費的前奏,真正的目的則集中在後面活動的安排。當觀眾被引至廣場集合後,接著高齡的黨外運動與野百合學運前輩們被邀請上台接受掌聲。隨之,配合著影像紀錄鄭南榕、盧修一等人的遭遇被拿來點燃對當年加害者群體的批判情緒,尤其特別點名時任中山分局刑事組長的侯友宜,進一步展開政治性的抨擊。此時,策展人商毓芳帶領現場觀眾進行默禱,並朗誦滿是空洞詞藻、西方視角的《世界人權宣言》。整個場景宛如一場莫名其妙的宗教儀式,實際上「洗滌」的是那些為理想獻身的烈士與思想犯的連繫與對話的可能。最終,這些在舞台上的社會運動者、犧牲者的記憶、受難歷史,甚至所有參與製作的演職人員,都淪為聲稱人權戲劇的包裝,實則是為策展人一己的政治意識形態所服務。這正是當局投入大量資金在文化生產的哈哈鏡,藉以兜售「正義」的政治語言,實則服務於特定的政治利益與國族意識形態的操縱。猶如洪席耶(Jacques Rancière)所認為的,當藝術的配置與日常生活的配置大致吻合時,藝術便陷入了其墮落的境地,不再扮演質疑與挑戰的角色,反被吸納為權力結構的文化附庸。

注解

1、商毓芳:〈天光照壁,從「新劇」到新劇〉,2024人權藝術生活節策展理念。

《開在壁上的花》

演出|海島演劇

時間|2024/12/08 19:30

地點|白色恐怖景美紀念園區 禮堂

《天光照壁》

演出|仁山仁海藝想堂

時間|2024/12/15 18:00

地點|白色恐怖景美紀念園區 白鴿廣場集合