去年年底《水體人形:液態的消逝》(以下簡稱《水》)在思劇場的舞蹈演出,我雖未能躬逢其盛,卻仍有幸參加了其在今年年初的細胞工作坊。今年年底,終於在王昱程的陪同口述之下,有機會親眼見證又經歷了一段時間發展的《水》的舞蹈呈現。

生死如水,同源相依

如果說,《水》的核心思想,是生命與死亡皆屬自然,如水流動,無常即是平常,則我在其中看見了《水》將此一主題演繹出了數道不同的維度。

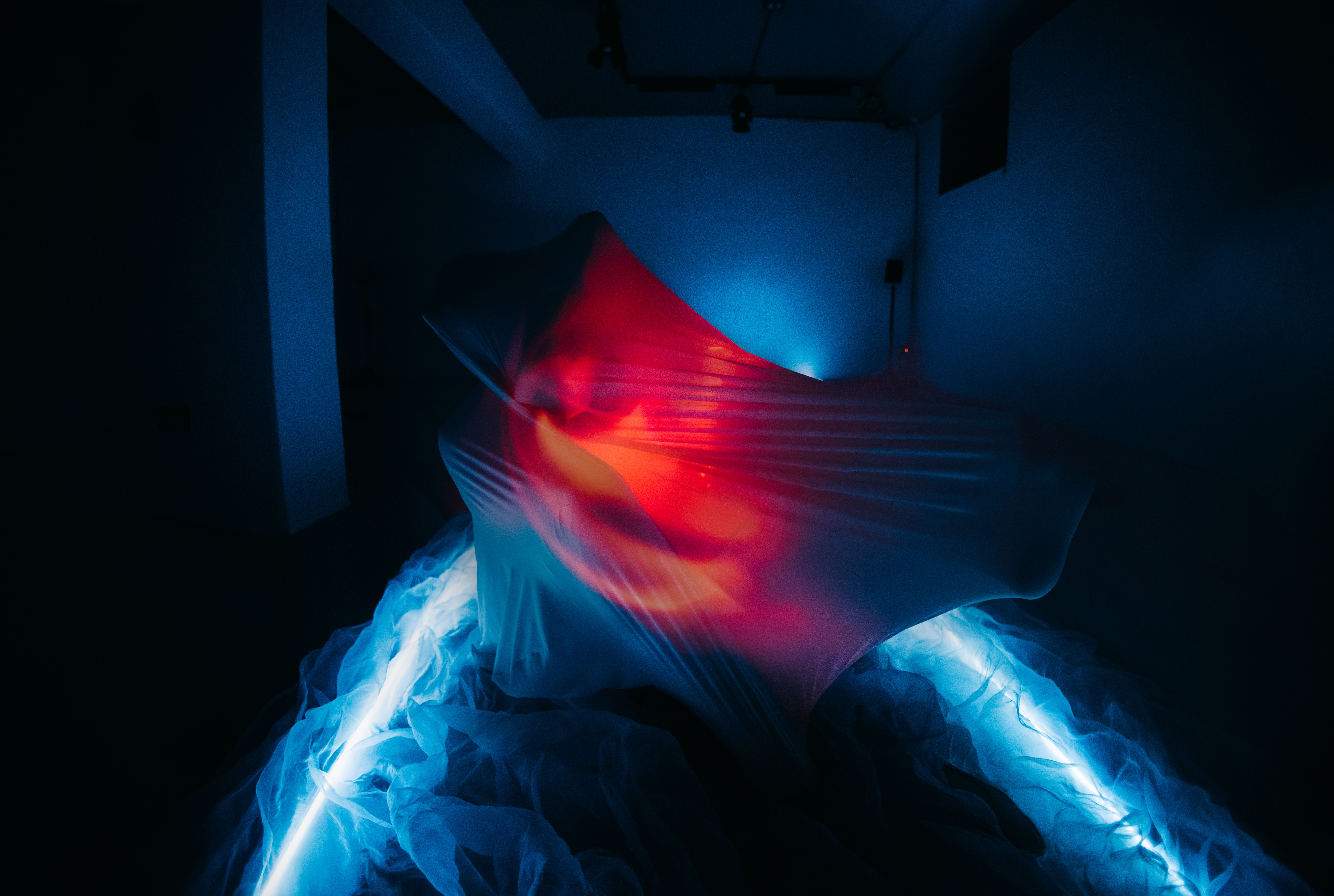

在幽暗的照明之下,觀眾沿著狹窄的樓梯步入位於地下室的演出場地,整個空間都打上了透明度極高的淺藍泛光。王昱程特別向我強調不是海藍色,並形容其「像游泳池」。我感受到這個空間,既是子宮,也是培養皿——而此二者,在某種程度上,都可以是孕育生命的溫床。是這樣,整齣舞碼發生的舞台,其質地既天然,又人造。

研身流提供/攝影簡必丞

研身流提供/攝影簡必丞

整齣舞碼始於舞者廖育伶一邊緩慢跪爬下樓梯,一邊褪去身上的層層衣物,最後留下T恤和長褲。就在廖育伶逐漸進入舞台之時,另一名舞者葉依萍的身影也在從底部打上白光的巨形帆布充氣球中隱約浮現,並掙扎著要破球而出。接著,在整齣舞碼中,廖育伶與葉依萍兩名舞者的肢體,經常是前後複製、彼此對稱,並相互支撐的。於此,兩名舞者宛如一對孿生姐妹——廖育伶從死亡出發,返璞歸真走回生命的起始;葉依萍從誕生出發,邁向死亡的旅程才剛要展開——然而她們卻又是雙生的一對,互為鏡像,彼此支撐,相伴而舞。生命與死亡的關係,彷彿亦復如是。生與死也是跳著雙人舞的孿生姐妹。

在舞碼的中段,舞者們發出一、兩聲打嗝與放屁的聲音。隨後,兩名舞者突破舞台的邊界,爬行著穿梭於觀眾之間,並偶爾對著觀眾輕輕吹氣或觸碰。差不多多同時,遠處也傳來舞者用力以自身肢體拍打牆面、地板或柱子的清亮又紮實的啪啪聲。這些呈現雖乍看帶點侵略意味,卻只在我心底觸動極其細微的異樣騷動,其實還是讓我覺得舒服乾淨——然而此處的乾淨,之於我卻像是經過消毒這樣的人工介入之後所造就的無菌狀態,是一種經過修剪後的生機盎然。

研身流提供/攝影簡必丞

生死三層討論與大眾視覺文獻的參照

不知怎地,在整齣舞碼近尾聲時在黑光燈中所閃現的宇宙星圖,其美學效果,竟讓我聯想到《新世紀福音戰士》電視動畫片頭曲中的生命之樹。整齣舞碼所帶有的那種既自然又人工的質地,也使我將之與該作品連結了起來

1997年,同年上映的兩部長篇動畫,吉卜力宮崎駿的《魔法公主》與庵野秀明的新世紀福音戰士劇場版《The End of Evangelion》1,也是探究生命與死亡的作品。就作品結論而言,《魔法公主》的「活下去」與《The End of Evangelion》的「大家都去死吧」,在存在與毀滅的生死母題上,下了截然相反的觀點與結論。除了生命與死亡之間的辯證,這兩部作品也處理了人類文明與自然天道之間的鬥爭。這樣的處理,事實上賦予了它們對生死的討論厚實的現實感,使之不致淪為虛浮的形上清談。

對我而言,《水》亦稍微觸及了自然天道與人類文明之間的相互辯證。我認為,《水》為生死母題所拉出的維度,其一是人類文明與自然天道,實則已彼此消融合一,其二是生與死乃平行同源,雙生依存,其三是前述一切,均屬平常,如水既消逝又往復。對比於《魔法公主》與《The End of Evangelion》的史詩格局與悲劇調性,《水》則相當輕盈,甚至如同遊戲般饒富童趣。

研身流提供/攝影簡必丞

在當代社會中,人類文明對自然天道的寄生,也像粒腺體成為了動物細胞中的常態份子那樣,已成了生命的基本構成。在21世紀,人造與天成之間已無分野,人人都是賽柏格。然而,即使如此,生命卻仍如常流動,在該生存的時候生存,該毀滅的時候毀滅。生命與死亡,在賽柏格的狀態中,仍然達致了原初的協調與平衡。而《水》對於這樣的現象,既不褒,也不貶,既不樂觀進取,也不悲觀消沉,而是就只是與之並存、共在與遊戲。從《魔法公主》、《The End of Evangelion》到《水體人形:液態的消逝》,作品所揭示的正是不同創作者的時代心靈吧。

- 編按:吉卜力長篇動畫電影《魔法公主》於1997年7月12日首映,日本票房至少193億日圓,全球票房1.697億美元。電視動畫新世紀福音戰士(新世紀エヴァンゲリオン)全26話,最後一集於1996年3月27日於東京電視台網絡播出時,達成了大約一千萬觀眾收看的收視率。於電視版結局後,該製作委員會重製最後兩話為長篇劇場版新結局。1997年3月上映《死與新生》(劇場版 シト新生),7月上映《Air/真心為你》劇場版( Air/まごころを、君に),統稱《The End of Evangelion》。於2007至2021年間,再度重製及延續劇情的新世紀福音戰士新劇場版,共上映四部長篇動畫,統稱《Rebuild of Evangelion》。

《水體人形:液態的消逝》

演出|廖育伶X研身流

時間|2022/12/03

地點|良室藝術空間