「人類是懸掛在自己所織造的意義之網中的動物,意義之網即是文化」。象徵人類學家葛爾茲(Clifford Geertz)以深度描寫的文化詮釋法著名,社會科學後起者雖紛紛指出以閱讀方式進入田野所造成「非具身」(disembodiment)的問題,繼而帶起身體的轉向。不過細究「織造」(spin)的說法其實頗生動,無論暗喻或明喻,不正指向「身體」與「運動」的元素?既然有了身體,感官與感知訊息又怎能不提?

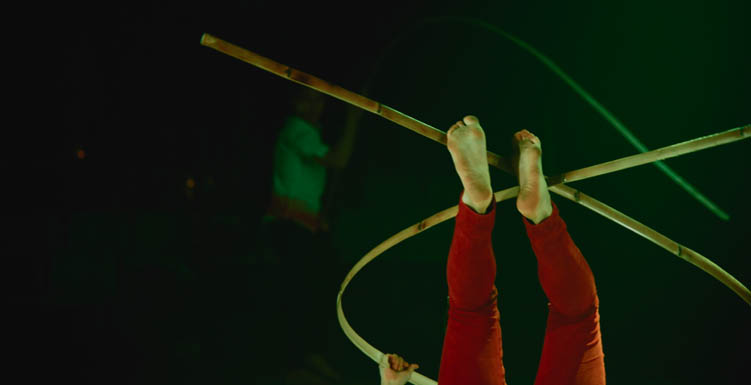

如果順著此脈絡來看,當代馬戲創作者林正宗試圖在作品《噶哈巫!斷語?》,提出了關於人類、語言與文化的大哉問。他進入南投埔里原住民族噶哈巫田野,重新回到語言與文化鏈結的最初,反省語言固化後僅成為溝通工具的問題。可以體會林正宗試圖在演出正式開始前,點綴其他感官覺受,勾引觀眾對於感官的覺察。入場處的竹葉小徑即是一例,觀眾穿梭其間,感受腳踩竹葉以及腳底傳來的沙沙聲響。整個場域也以紫紅、藍綠光渲染,沙沙聲音除了傳自腳與竹葉的接觸摩擦,也傳自環境音樂。種種靜謐、神秘、非現實感,想來是為了帶領觀眾進入某種身體、環境以及創造語言的原初氛圍。如果說,人在環境中的感官覺受與感知訊息的建立,是林正宗邀請觀眾進入《噶哈巫!斷語?》的所織造的第一層想像,那麼,透過四位馬戲表演者的奇異化身體,與具備高度彈性與韌度的竹子之間動態協調的過程,則進入了身體、環境與文化創造的正題。

在這裡,林正宗無意讓觀眾看見馬戲表演者與道具之間,天衣無縫、得心應手的操演,以及身體與道具之間的奇觀展現。取而代之的,是將身體與道具之間的相互融合,往前推至身體與物的協調過程。好比男舞者兩手抓握竹子涮腰時,顯得顛簸、些微失控與疑惑,又或者穿越竹圈時竹子彈開打在地上啪嗒一聲顯得危險,男舞者掉落地面後只露出滿臉疑惑與受挫感。可以感受到此處的危險與顛簸不是為了最終奇觀展現而刻意鋪陳的老梗,林正宗讓觀眾看見的是表演者因為無法駕馭具備高彈性與韌度的竹子,更讓觀眾感受到竹子可能斷裂的危險。原來馬戲應該予人的奇觀技藝,在這裡被林正宗回推至人的脆弱性、物的屬性,以及兩者協調過程中的危險、顛簸與失控。身體、世界與文化相生相長的原初不確定性,從身體、運動與物的協調過程出發果然是一個有意思的起點。

然而,此出發點卻在進入「編織」的過程中,過度迅速簡化地將「斷語」銜接起來,而未能就馬戲身體探究身體、環境與文化的題目上,從斷語的縫隙中生長新意。林正宗掌握了文化作為文化成員的集體編織之網的詩意想像,所以我們時不時看見四位表演者操演著各種翻滾,並繼續拿著竹子企圖編織網絡。又或者約莫在演出進行至三分之二處,傳來噶哈巫族語以及漢語的單詞對照錄音,同時間表演者們正將竹子一圈圈打結再串起來,也或者以一些軟骨功的姿態試圖將竹子固定成圈等等。至此,語言作為文化創造的一種,創造過程中,人(身體)與環境(物)的協調過程,從不確定的、危險的、未能掌控的未定之域,進入了固化的循環。創作者原先將馬戲身體與物的運動關係,推回至身體的脆弱以及因為無法掌握物的屬性,所產生未知的危險感之原初關係,卻在語言(文化)進入固化之際,跳接到原先馬戲動作程式的套用以及表演慣習之中,好比位移是為了下一個技巧的完成,軟骨功的奇技大約也在刻板印象中的既定動作之內,可惜了回到身體與物的原初精神。

於是,我們看到的是一個從創造到固化過程的演練,卻無法在試圖打開創造的裂縫中長出新意。也就是說,那份透過還原馬戲模式所碰觸到人的脆弱性與物之屬性無法相容,而營造的危險、些微失控等未知的感知訊息,似乎未能進一步推動而長出有別於已知身體技巧、表演慣習以外的林正宗的當代馬戲路徑。而一開始竹葉小徑所欲帶出的觸覺、聽覺、動覺等感知召喚,也在主作品中身體與物的關係直接跳接到既定身體技巧與表演慣習的固化層次後,產生勾引未明的斷裂感,或者滑脫到類似田野調查(但脈絡未明)的展場位置,竹葉小徑的感官與感知召喚於是失靈。

就此而言,帶出了另一項值得商榷的問題,也就是噶哈巫原住民族在《噶哈巫!斷語?》作品中的位置。究竟噶哈巫是在語言、文化等問題上給予當代馬戲創作以靈感,又或者這是一個關於噶哈巫族群文化的創作作品,兩種前提似乎值得再度對焦。就前者而言,即有普遍性與特殊性的問題。「斷語」,若指的是失去語言最原初所乘載的文化知識系統等,這事實上是一個普遍問題,然而「斷語」對於噶哈巫族群來說意味著什麼,有何特殊脈絡、情境等等,似乎才有將噶哈巫拉進作品的必要。而後者其實與前者息息相關,噶哈巫的文化特殊性在於服飾上的紅、白、黑三色嗎?還是在於竹子與竹葉?無數關於文化意義與象徵的問題會在這裡浮現。在當代馬戲文化與噶哈巫原住民族的文化之間,創作者究竟如何定位自己,即關係到了每一個美學選擇,更關係到了觀眾如何在創作者透過表演者身體所編織的各種象徵與感知經驗之間調整自己的身體。

《噶哈巫!斷語?》

演出|林正宗(創作)/ 崔哲仁、周庭儀、李苡槿、江穗瑩(共同創作、演員)

時間|2017/12/03 14:30

地點|松菸文創園區LAB創意實驗室