孫玉軒(自由工作者)

臺韓共製音樂劇《徽因》是以林徽因為核心,從不同的切面去談自由的意義,以時間的眼睛審視價值觀的重量。將林徽因的逝世做為開場,此劇帶領觀眾穿越時間回到民初,從林徽音與徐志摩的相遇說起,順著時間推進,訴說林徽因與她生命中的男人、女人們相互交織的人生。

故事主體終究離不開人們津津樂道的茶餘飯後,劇中用了大量的篇幅著墨林徽因與三個男人之間的糾葛。在這些流動的情感中,梁思成、金岳霖、徐志摩三者分別鏡射出林徽因對自由的渴求。如果只是平鋪直敘的陳述,觀眾無法感受自由對林徽音之價值有多麼重要,此劇文本藉由不同的「失去」事件當作石子,在生命中打出陣陣漣漪——失去了會感覺到痛,痛了才知道在意,在意,才能理解擁有的珍貴。因為不想落人口舌,林徽因躲在奉父母之命的婚姻裡,藉此以為自己可以無視對愛情的渴望,直到聽見徐志摩(鍾政均飾)因墜機意外逝去的消息,甚至是直到面對梁思成(蕭景鴻飾)的質問,才知道心裡的愛戀有多麼炙熱,只是徐志摩已化成一片雲彩,帶不走地面的林徽因(陳品伶飾)。

林徽因與金岳霖(周定緯飾)在雨中對談的這一幕,一人在門內、一人在門外,一道門,將他們之間的情感分隔成兩個世界——那木框,是門,也是道德禮教的界線。面對林徽因可憐無助的樣子,即使金岳霖再怎麼傾慕她,依然克制不逾矩,並表尊重;同時,是在金岳霖的提醒下,林徽因才意識到,原來,丈夫梁思成的理解與支持,就是他能所給予她的自由:若不是理解林徽因對文學的熱愛與追求,客廳或是四川李莊的文化沙龍都不會發生,有丈夫的陪伴,林徽因這個名字得以成為古建築領域之中美麗的一撇,而,林徽音的熱情與執著,也同步刺激著梁思成對建築的探究。信任、依戀、尊重、支持,都是人類在生命中尋求的連結,自己與他者的連結。

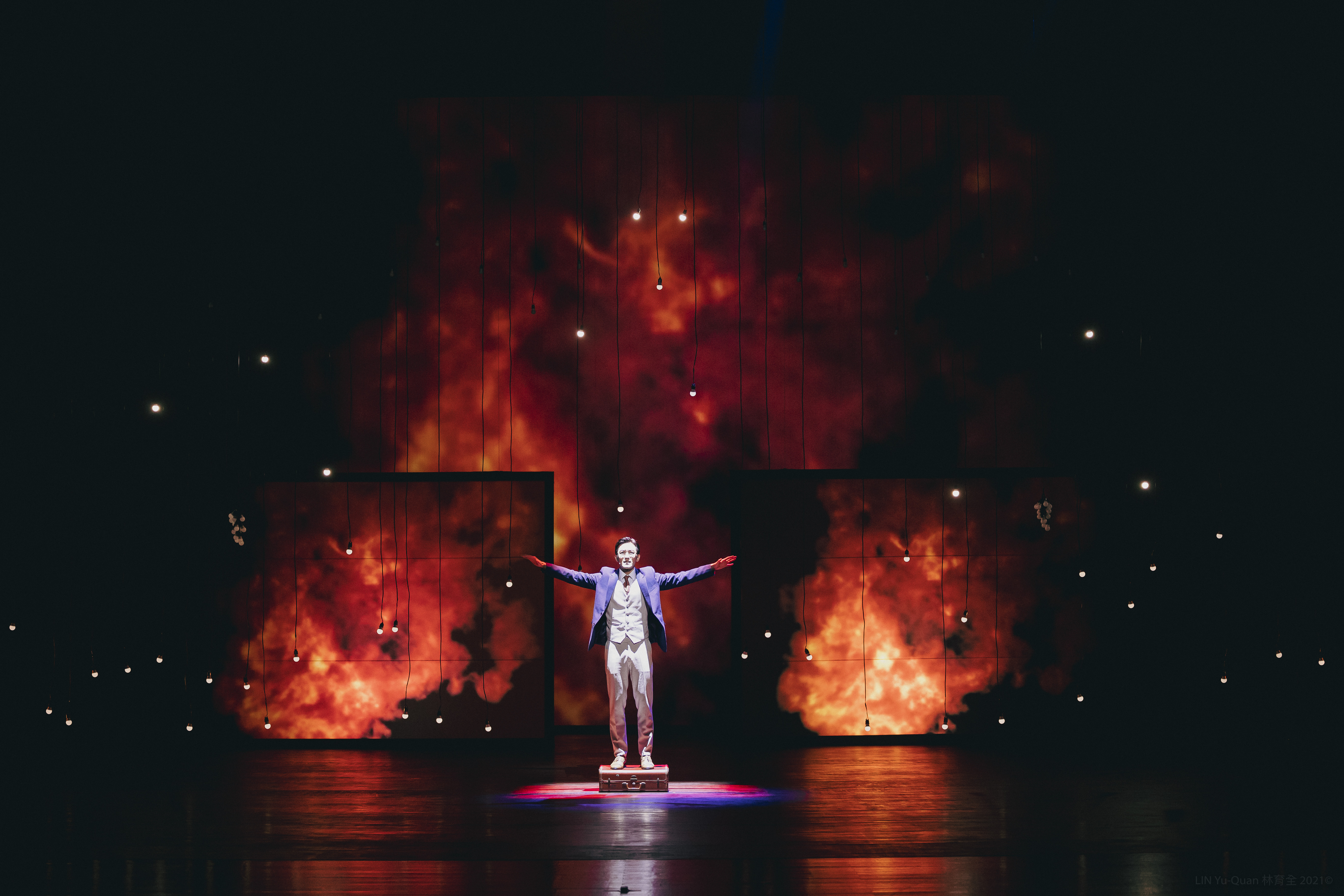

廣藝劇場No.5 徽因(廣藝基金會提供/攝影林育全)

廣藝劇場No.5 徽因(廣藝基金會提供/攝影林育全)

船夫四人的舞蹈動作是非常恰到好處的設計,以身體,表現藏在台詞底下的心思:重心前後擺盪,象徵湖水的波動,四人輪流原地躍起,具象了羞赧而加速的心跳。船隻緊跟著語氣加速、急轉彎。原本在船槳外面的四人,最後轉身到內側,暗喻兩人的關係也相互靠近了一步。簡單、乾淨,動作層次及走位都很貼合劇情與角色心境,沒有音樂烘托,舞蹈亦不算華麗的設計,但卻以合理的動機存在於舞台上,不張揚而能體現著情感的變化。

在情緒沉重的篇幅中,張幼儀(謝雅兒飾)的表演令人眼睛一亮。咬字清晰,透過一句一句的台詞逐步堆疊情緒的張力,怒搧巴掌的瞬間,所有的能量爆發出來,使兩人對視的幾秒,靜默地使人感到可怕。演員謝雅兒對歌曲的掌握,是有一定功力,尤其是她演唱了前面所出現過的曲子,觀眾心裡已有個標準,很容易直接拿來作比較,但不管是歌唱技巧,或是情感,她都表現十足,唱出了張幼儀當下的心境。

飾演丈夫梁思成的演員蕭景鴻,使用了許多身體細節去表達情感,例如爭吵時右手拿著眼鏡的高度、聽見林徽因小說出版時肩膀的起伏,或者爭吵過後在雨中看見林徽因,蕭景鴻將激動澎湃卻又小心翼翼的情緒,表現在搓手指的小動作裡。還有,逃亡時拖著受傷的腿,他衝到槍口面前,一手緊緊護著林徽因、一手示意阻擋,所有的愛護,表露無遺。

想起電影《靈魂急轉彎》,裏頭提到「每個靈魂都有屬於自己的火花」——林徽因的火花,是建築、是文學,同時她也將自己的一生活得燦爛如火花,與其說林徽音的魅力與實力讓人深深著迷,更貼切地說,林徽因活出了一種人們所嚮往的模樣:才華洋溢、勇敢、率性。即使旁人的指指點點仍曾令她動搖,卻也無法阻擋她追求自我,即便是現在,能夠擁有這樣自由的人,又何嘗不令人羨慕。

全劇以激昂澎湃的合唱,作爲快樂大結局,也許隱喻著「只要堅信自己所追求的信仰,最終都能得到圓滿的結果」?但我思索,還是應該說,因為我們催眠自己明天會比今天更好,安慰自己未來也許會比現在更好,我們才得以滿懷希望的過好每一個今天?

《徽因》

演出|財團法人桃園市廣藝基金會主辦

時間|2021/11/14 14:30

地點|臺中國家歌劇院大劇院