文 曾冠菱(專案評論人)

2022年年底,嚐劇場推出《最近,忙不忙?》小試身手版。其為三部時長分別為三十分鐘的小品,加上與演出相關之微型展覽。最早始於一項名為「忙碌的真相」的田野與創作發展計畫,邀請數十位年齡介於三十至四十歲之間,來自各行各業,有著不同家庭身分的受訪者。先是對他們進行個別的生命經驗訪談,再將其透過三種不同的藝術形式進行轉譯,以重新檢視現今社會下的忙碌現象。

不探究、不追尋何謂生命的解套

第一個小品《我是生產狂?!》,由演員卓家安Ihot Sinlay Cihek呈現。以少量的語言,大量的物件及肢體表演,於舉手投足間將一位過度在意育兒教育、患有產後憂鬱的母親之內心空間勾勒出來。

在一陣如轟炸般的嬰兒哭鬧聲中,母親被自己關進浴室,雖說是「關」,卻是為自己帶來得以短暫自由的片刻。小小的浴缸裡,裝滿了許多因繁忙生活,而被擱置許久的歲月與夢想——識別證、能移動到他方的護照、久未細品的紅酒、鮮豔的花束,以及興許是人生的第一雙高跟鞋。演員踩著一只,另一腳赤裸於地,把路走得磕磕絆絆,卻無比自信。

我是生產狂?!(嚐劇場提供/攝影李亦軒)

只聞其聲,感覺其身

《釀造生活》由擬音(Foley)藝術家陳晏如,及聲音工程師卓士堯一同創作。所謂擬音,常用於廣播劇與電影裡,以物件模擬出海浪等聲響,用聲音述說故事。

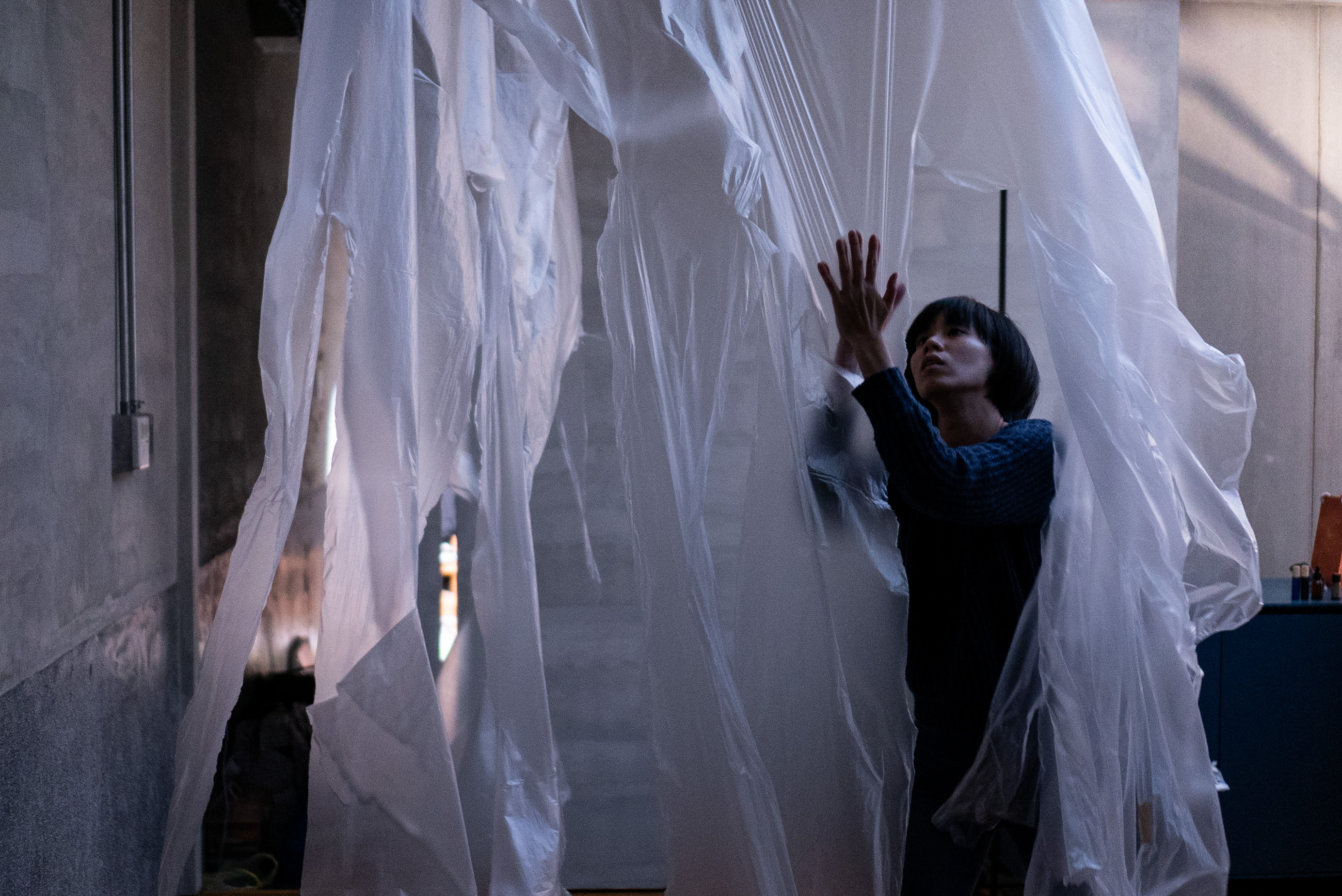

釀造生活(嚐劇場提供/攝影李亦軒)

展演區以如同薄膜的養生膠帶圈圍起來,我們就像在觀賞一個半透明、朦朧的大型泡泡,隱約看出有個不斷跑步的人形光影,印在上頭。視覺相對被「霧化」了,使觀眾能把注意力放在擬聲的聽覺,以及精油香氣上。

日常的物件在擬聲藝術裡一一被放大:鑰匙、拆信、衣服摩擦聲等,因只聞其聲不見其物,正對某些物件的真面目感到疑惑時,表演者將養生膠帶劃破,接著重複所有聲音的製造過程。搭配表演者的肢體,以及演出前所簡介之取材的真實故事,逐漸能拼湊出一幀幀角色自繁雜的外面回到家中,在規律的跑步機上,在喘息間放鬆的圖像。

這個從視覺被「霧化」,到揭露音效與音樂的製作過程裡,使我驚覺,已許久未如此刻一般,專注聆聽,並只憑藉耳朵,覺察出細微的環境營造及氛圍變化。在講求視覺化、以手機作為資訊流通的主要媒介之一的現今,人們總是用眼睛認識世界,比如一直到開演前一刻都還有觀眾低頭盯著手機。雖然該小品與主軸並無強烈的直接關聯,但是觀眾能於其中喚醒因繁忙而被棄置的感官,是在忙碌狀態下極大的療癒。

親密的距離:空間的運用

演出場地的選擇,讓《最近,忙不忙?》的核心主題,在開演前就已然顯現。

鬧空間位於西門町與北門捷運站附近的街巷裡,無論是經由捷運還是驅車前往,都能感受到從喧鬧的市中心,轉換到較為寧靜人少的氛圍轉變感。地標是如此,在四層樓的「鬧」裡亦為如此。在走上四樓演出場地前,會先經過一、二樓的鬧咖啡,座位區充滿忙於課業或事業的人們,低頭讀書或拚命敲打電腦的景象,與演出現場鬧空間中所塑造之輕鬆悠閒感形成巨大反差。

場地被劃分成兩個展演空間。與《釀造生活》在同一處的為最後一個小品《獨樂樂不如眾樂樂》,由王怡方創作,以舞蹈呈現出一位四處移動旅行的空姐再次感受家的意義。一張大床,以及裝滿衣服的衣架車於空間一隅,營造出像是在房間的感覺。

在兩部房間裡的演出中,觀眾被允許坐在床上或地上,表演者也不侷限在既定的(舞台)空間表演,比如《獨樂樂不如眾樂樂》中,表演者和觀眾可能近在咫尺。與同系列小品《我是生產狂?!》所選擇的浴室空間不同,創作者在房間的嘗試裡,刻意消弭壁壘分明的觀演區域,以此讓觀眾感受到與表演者之間,那如朋友般非常親密的距離。

獨樂樂不如眾樂樂(嚐劇場提供/攝影李亦軒)

導演洪信惠在轉譯田野調查與訪談的內容時,選擇分別以戲劇、擬音、舞蹈三種不同的形式呈現(在這三個作品中都有出演的還有精油氣味),非常豐富。主軸雖然都是「忙碌」,卻能夠從各種角度,引發出截然不同的思索,足見編排上的用心。只是,當受訪者們的故事以較為抽象的方式提煉並呈現出來時,對觀眾的理解層面來說還有段距離。在具親密感的空間中,觀眾卻是與故事提供疏遠,有些可惜。

忄亡下的療癒

綜觀近幾年來許多演出,熱衷於追尋某種意義,似乎要觸及議題或者具宏觀敘事,才能算是有意義的作品。《最近,忙不忙?》動人之處,是回歸與關心到現今人的生活狀態:為何「最近在忙什麼?」會成為問候語?似乎某種程度上預設了人除了「忙」以外,還得汲汲營營。

透過演出,讓我們重拾對日常的感知能力,同時也喚起大家都曾有過,只是被遺留在做不完的待辦中,那只難走卻自在的高跟鞋。劇場演出所見所聞所感,都是即刻與真實的。在如此繁忙、線上活動普及的時代,觀眾空出時間,抽離自身狀態,專注於感受當下,觀賞從三種藝術形式轉譯而出對忙碌的思考。獲得喘息、療癒及思索,十分滿足。

《最近,忙不忙?》

演出|嚐劇場

時間|2022/12/23 19:30、2022/12/24 17:30

地點|鬧空間(台北市中正區延平南路58號4樓)