文 陳正熙(2023年度駐站評論人)

距今百年之後的地下社會裡,災後倖存的人類,致力重建被第二次大洪水淹沒的地上世界,發展「共時學」研究,經由集體夢境的路徑,進入公共歷史與私人記憶的深層,組織搜查隊伍採集海上漂流物,藉由「物件記憶偵測」技術,回望人類社會過往足跡——是街頭抗爭的傷痕、是家族歷史的黑洞,也是一個已經解散/離散的樂團/家族,和一場不斷挫敗的社會運動。

《神諭之時》編導在這趟從百年後的未來,回返當下的旅程中,以神秘學符碼,交織穿插在連結歷史現實的物件(寶特瓶與幻燈片)與事件(月光社區反迫遷與WDI獨立運動)的脈絡中,建構一則我們並不陌生的末世寓言——先進科技的發展,無法阻止生存環境的崩壞、人類社會的沈淪(確確實實地沉入地下),而這一切都肇因於反覆發生的災異。因此,文明續存的關鍵,託寄於回憶的重建與儲存。而這一切都仿若神諭,早在當下的過去已被預言,在百年之後的未來,不過再次印證,具體細節或有不同,但夢想與災變,希望與失落,歡笑與苦難之間的永恆拮抗,卻似乎是不變的宿命。

整體而論,《神諭之時》有完整的製作規模,豐富而細膩的劇場呈現:演出文本有清楚的主題意識,和多層次的敘事;導演和空間調度對劇場空間的運用,靈活而有創意,搜索隊伍在絲瓜棚頂的採集行動,讓人突生身處海底的恍惚之感;演員(與舞台執行人員)雖然偶有小小失誤,但仍能流暢地將戲劇動作與場景轉換加以整合;設計群的表現,既能展現個別風格特色,又能共同創造呼應作品主題的氛圍環境,值得肯定。

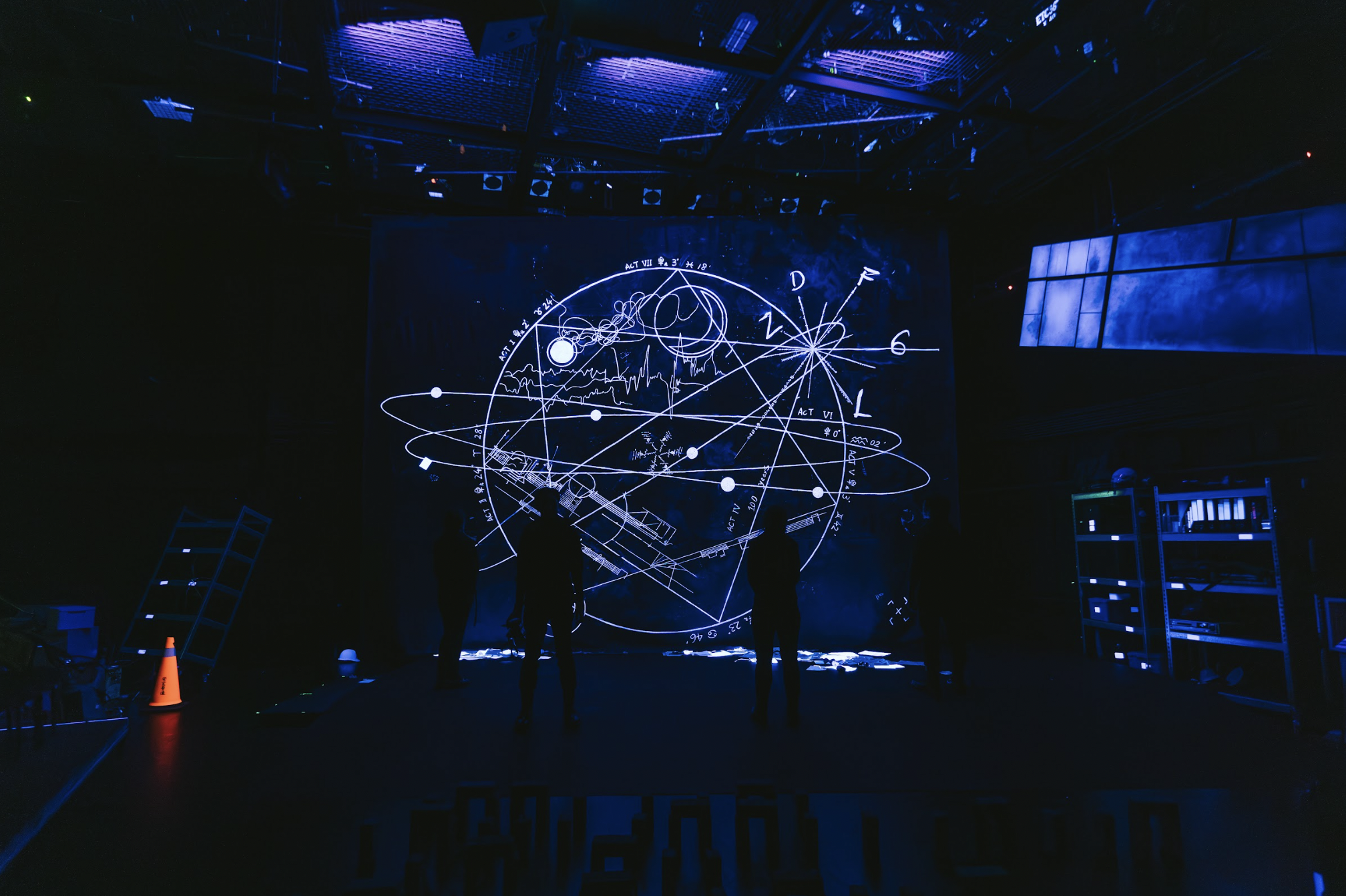

神諭之時(再拒劇團提供/攝影唐健哲)

神諭之時(再拒劇團提供/攝影唐健哲)

編導稱《神諭之時》的劇本,受美國當代小說家保羅・奧斯特(Paul Auster)《神諭之夜》(2003)啟發。兩者之間,除了標題的(nominal)關聯之外,確實都有神秘主義的情調,也有呼應對照的片段:小說(的小說中)中,是深藏地底、保存大量古老電話簿的「文史保存處」,其中一本1937-38年波蘭華沙地區的電話簿,保留了已經消失(在集中營)的猶太族群,劇場裡,則是在重建的地下城市,進行搜羅古老物件和訊息的工作,藉由「物件記憶偵測」技術,試圖在螢光棒和收音機裡,重現已經消失的運動人群。小說中,敘事者好友約翰特洛斯的妻弟理查,在地下室找到一部生產於1950年代的老舊3D幻燈機,劇場裡,阿迪仔在雜物堆中翻找出來同樣老舊的幻燈機,而僅存的幻燈片裡,也都保留了已成鬼魂的親人身影。

小說與劇作之間更重要的關聯,是以不同文本彼此連結呼應指涉的敘事手法,將紀錄與想像、寫實與虛構、「共時」交疊,建構出所謂的「神諭」:在保羅奧斯特的《神諭之夜》中,敘事者大病初癒之後,購得一本神奇的藍色筆記本,重拾小說寫作,以一份虛構的《神諭之夜》小說手稿,開啟小說主人翁的神秘旅程,並且在書寫的過程中,逐漸連結上現實的生命際遇,在再拒的《神諭之時》裡,劇場創作者則杜撰了一個已經解散的Oracle Night樂團,貫穿整個倒敘回溯的旅程,最後來到當下的現實世界。

因此,如果我們將劇場與小說連結起來,可以勾勒出一條從未來到現在,從現在到過去的路徑:未來那些「從淹沒我們的洪水中浮現的人」,可以「帶著寬容想起(現在的)我們」,而我們此時此刻「收藏回憶」、「將過去和現在保存在一起」的努力,則是為了「安置現在」,「藉此跟自己說人類還沒有走到末路」。

《神諭之時》不僅是一個末世寓言,是對未來的某種想像,更是對現世/現實的評論:劇中未來世界的人們,嘗試回望當下的我們,劇場中的我,想到的卻是這個時代的失憶與遺忘。創作者立足當下,對未來延伸想像(從參與運動的創傷記憶到「共時學」的探究),或者為抗拒失憶,而不斷召喚各種形式的反抗運動(土地正義、主權獨立),「神諭之時」樂團的家族歷史,於是成為一個隱喻,或者,也是演出團隊「再拒劇團」的自我投射。

只是,當人工生成智慧的快速發展,為人類未來發展描繪了一幅近乎「神諭」的圖像:人類活動資訊的儲存,沒有極限,資訊生成的規模與速度,也毫無限制,劇中所提到的「物件記憶偵測技術」,是百年之後的發展,但,如果我們此時就已經擁有「AI生成技術」,又何須等待未來的「偵測」、「紀錄」?

在《神諭之夜》小說中,敘事者好友、小說家約翰特洛斯說:「我們雖然活在當下,但未來時時刻刻存在每個人心中」,甚至更說:「我們寫東西不在紀錄已經發生的往事,而在使未來的事情成真」,這不正是「AI生成」技術所諭示的人類前景?未來,當不斷生成的AI文本,逐漸覆寫取代既有的古老文本,「神諭之時」臨到的時候,人類是否還有回望倒敘的機會?

2023秋天藝術節《神諭之時》

演出|再拒劇團

時間|2023/11/10 19:30

地點|國家戲劇院實驗劇場