《突感觸發》—舞蹈生態系「生態三部曲」的最終章,從植物動態的《蔓系列》到自然微觀的世界(《結晶體》、《巷弄微晶》、《結晶2.0》),最終章回歸至人、人與世界的關係,也回歸到現場作品的初衷,音樂、影像、舞台、燈光、多媒體設計各有亮點、互相支援,創作者的意志集中在作品如何呈現,讓理念專注於實踐,避免各說各話的意外。創作目的一致了,作品也就會乾淨好看。跨領域的合作搞不定時就像拼盤,在統和元素以及讓各種元素大鳴大放之間,拿捏不定就會太聒噪,觀賞疲乏往往是跨領域合作的通病,如果不是說太多話,另一個常見的通病是各說各話(近來流行的「文創」合作便往往有點硬湊作堆)。《突感觸發》突破了台灣跨領域合作中常見的通病,讓人驚喜連連,看得到音樂、影像、舞台的獨立性,各個元素之間結合密切,作品整體緊湊、懸疑又充滿幽默感。

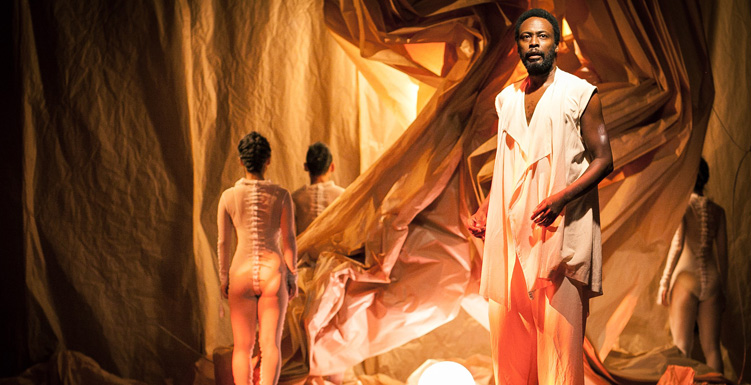

在小說、電影、漫畫的世界裡,故事設定經常是相對窄小且封閉的宇宙,看似現實卻處處充滿幻想。這種架構處理得好時,觀眾會忘記小宇宙的外面還有更大的宇宙,處理不好時就不免漏洞百出。《突感觸發》給了簡單的故事架構,整個世界封閉在故事設定中,世界頹圮(用工廠廢料包裝紙塞滿舞台),人也沒感覺了(四個白衣舞者半閉雙眼,表情像是活死人),但卻還有另一個原生人(由法國舞者Claude Aymon擔綱),二元並置的兩種人類相遇,會如何互相影響?是活死人勝利,還是原生人勝利?是戰爭還是和解?

舞作從演出注意事項開始逐步堆疊這個封閉宇宙的氛圍,影像裡的紅唇,節奏斷續還充滿機械音,燈光一暗,卓别林、金凱利等等老歌舞片段出現,舊世界的訊息與新世界(現下)交錯,原生人Claude Aymon配著輕鬆的口哨聲登場,活死人則在Claude不在時爬行出現,逐步建立這個封閉的宇宙。

當宇宙的設定相對簡單,故事節奏最好就要緊湊,緊湊到觀眾沒時間想故事有沒有漏洞,讓觀眾相信這個世界存在;與此同時,封閉的宇宙不能緊湊到觀眾對於角色沒有信任感。這支舞作令人快樂的地方,在於影像、燈光與音樂提供了緊湊性,舞蹈的發展則不慌不忙,照著自己的路線一再堆疊兩種不同身體的氛圍。Claude Aymon與四個活死人舞者輪流出場,燈光與音樂創造時間感,像是活死人晝伏夜出,而原生人活在光之中。時間感配合著音樂的節奏,使得這種二元對立輪流出場的設定不至於太平板。編舞者花費了極大心力處理四個身穿透膚白衣的活死人舞者,四個人的肢體必須消滅一定程度「人」的意志與覺知,從在地上小幅度地爬動(舞台上的牛皮紙摩擦聲音頗有意思),一直到站起身後動作搖搖晃晃,在定點之中沒有方向感,關節與大腦之間失去聯結,身體仿佛沒有動力。在一致的無動力之中,舞者同中求異,各自有各自的「無力感」。唯一的女舞者陳怡靜像是脊椎消失一樣搖搖晃晃,而陳福榮則有大量臉部與頸部之間的移轉,賴欣倫像是經常觸電,彭俊銘則相對是活死人中延續互動的來源動力。四個活死人彼此之間互相影響,但又毫不碰觸;相對的,口中哼著垃圾車主題曲的Claude Aymon拾荒(?)之餘,是個有感覺有情緒的自由人,當舞台左下角的大台CRT顯出艷紅的花,Claude在螢幕角落拾起一朵花。隔著牛皮紙背光的原生人身影,聽得見看書的笑聲,看得到他欣賞花兒的香氣。在身體質感上他也顯得自由自在,動作包含大量胯的移轉,身體有明確的方向性,與世界也有真正的關聯(例如用手收著空氣中看不見的能量,或許是電)。

兩派人馬的相遇間雜著詭異的影像,諸如大腳的細微移動與身體紋路,紅嘴唇紅花,配著燈光,氣氛多了一些恐怖與詭譎。尤其CRT透出的影像與雜訊紋路,顏色飽滿,舞台設計讓影像留在下舞台,右下舞台一高一低的螢幕配合左下舞台大大的牛皮紙幕,拉出一個長長的三角形,影像輪流出現的空間感良好(舞台設計功不可沒),配和著燈光有幾度讓人想起大衛科能堡的電影,心理的恐怖之餘,原生人與活死人的相遇不減幽默感,Claude Aymon扶著賴欣倫飾演的活死人想給他喝水(或許是啤酒)的小片段惹人發笑,Claude遇見活死人時的慌張碎步緊張之餘有喜劇性。原生人與活死人的互動發展完整,彼此的能量與肢體轉變漸次堆疊,Claude收集著空氣中看不見的能量(影像打上他的身體, 一朵花逐漸進入他之中),將這個世界的內涵重新帶入四個白衣活死人的身體。到最後五個舞者在牛皮紙幕後,細細的電流通著五個人,意象雖通俗,效果卻有力。白衣舞者逐漸轉變為具備真正肉身與意志的人,五位舞者越來越相似,胯的移轉以及大步移動的方位轉移,暗示著自由,也暗示著與土地(地板)真正的接觸。當最後四位白衣舞者背向舞台,Claude一人面向觀眾時,這個封閉的宇宙透出一些空氣,人又能重新感覺了。

《突感觸發》在肢體上多所琢磨,看似不炫技的身體,低調之餘處處是技巧,卻又保留舞者各自的特質,賴欣倫與Claude的雙人輕鬆有趣,四個活死人到末段的接觸緊密真實,舞者彭俊銘在多人之中扮演支持角色,亮點倍增。假如說《突感觸發》描繪了一個封閉的宇宙,舞台提供了作品必要的封閉感,肢體是宇宙的血肉,音樂設計是幫浦,支持著節奏進行,多媒體與影像、燈光是宇宙中的日夜與季節,提供超現實的時間感。如果說有什麼要挑剔,大概就是以頹圮宇宙而言,雖然裝置大多來自工廠廢料,視覺上卻未免有些太乾淨,或許未來如有巡演機會,如編舞者期望舞台是肉體的延伸,舞台能夠保持膚色與皺褶的意向,但多一些骯髒的傷痕。

這個作品讓我看到了技術之間真切的對話,不刻意凸顯任何一個環節,反而讓每個環節都充滿了自由度。不去問數位不數位,影像不影像,沒有誰服務誰,而是共同沿著簡單的架構一再向前。現場演出的魅力正在於把元素收乾淨,元素越乾淨,發揮空間越強大,現場演出的魅力也就能量滿點了。

《突感觸發》

演出|舞蹈生態系創意團隊

時間|2013/09/29 14:30

地點|台北華山1914文創園區果酒禮堂