失智症者會自殺嗎?這是故事工廠《小兒子》深入失智患者的生活,大膽呈現的一個畫面。改編自駱以軍的散文,劇一開始由父親羅以俊回憶小兒子嬰兒時收涎的畫面。學齡時期的小兒子(以下稱小羅仲寧)在公園一溜滑梯,同時成人的小兒子(以下稱大羅仲寧),在一旁描述自己如何要證明自己的實力,打拼屬於自己的天地。因為父親是有名的作家,從小他就成為羅以俊的兒子,而不是羅仲寧,甚至畫畫比賽獲獎也是評審是爸爸的朋友。為了徹底脫離父親的影響力,他放棄繪畫,與父親漸行漸遠。

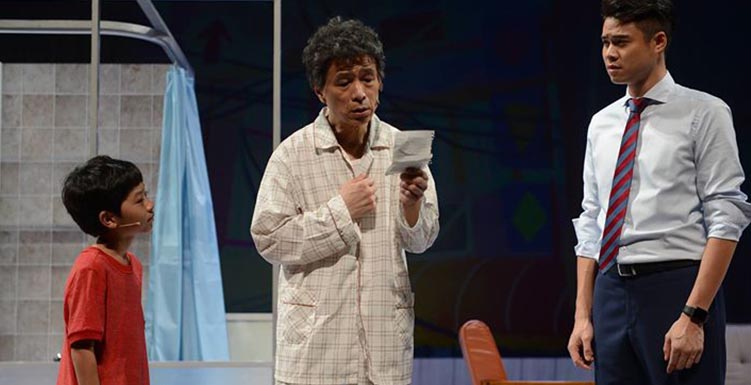

觀眾看到舞台上大羅仲寧與失智的父親當下的互動;小羅仲寧則出現在父親回憶過往的場景中。父親雖然逐漸流失記憶與功能,但持續書寫來維繫存在的意義,《時光旅人》一書的創作過程即承/乘載著失智的創傷與復原。每當父親在現實生活中遇到不堪的情境,就回到書寫,把失智的痛苦過程化入文字,試圖在逐漸失序的狀態保持一份清醒的自覺。當書寫卡住時,就回到「結局就是創作的初衷」的思考。藉由父親不時思索《時光旅人》的結局,創作者引導觀眾思考失智症者的最後下場是什麼。

不少叫人飆淚的場景,比如當父親不見了,兒子報警後找到父親;面對著大羅仲寧,父親卻對著警察說兒子不見了。不僅描寫失智的症狀,也指涉父子多年內在情感的斷裂。兩人疲累一身回到家,兒子堅持要父親脫下濕衣服去洗澡,父親拒絕,兩人僵持不下。已無法辨識兒子的父親大吼「你為什麼欺負我」,小兒子雙膝跪地,心力俱疲地說出,因為「怕照顧不好」父親。又比如父親把準兒媳誤當女兒,給她一張一百萬的支票,並要她在外面過不下去的時候回家來,因為他永遠是她的依靠。本劇也提供了衛教功能,透過醫生的角色告訴我們,失智症者與一般人「有時差」,他們生活在過去,我們可以隨著病人的意識去「演戲」,進入他們的世界。而陪伴失智者,就是「陪他們回到過去,就像父母在我們小時候,也會陪著我們玩」一樣。

本劇編導的手法就是用小兒子的分身、時光回溯與父親的互動,如此推移劇情。大膽、精準地挑戰失智症的議題,毫不迴避,提供給觀眾一個幾近真實的失智案例。比如當父親思索著自殺是否是最好的結局時,觀眾看到他吞藥不成,來到頂樓,縱身一墜,把觀眾原本沉重的情緒帶往最深的方向。數秒後燈亮,他自嘲「這個結局不好」,原來觀眾屏住呼吸所經歷的那一幕是父親腦中構思的畫面。藉由父親寫作的安排,讓現實生活的不堪有了美學轉圜的空間,讓觀眾在適度的距離下,目睹失智症者的創傷(trauma)而免於受傷(traumatized)。

舞台部分用移動布幕與影像投影營造快速轉場(比如在繁忙的城市間尋找父親的身影);影像的操弄配合音效,描繪出人物內心深刻的狀態,也使得情感有漸層的效果(比如父親在停車場找不到自己車停哪裡的焦慮)。演員表現搶眼,大小角色都有一致性的水準。尤其扮演父親的李天柱,我們可以看到他由正常、到忘東忘西、到嚴重失智,都各有不同的體態與表達,對於角色的詮釋幾近完美。

這是一齣由創傷(trauma)到負傷(woundedness) 【1】極好的作品。

註釋

1、關於創傷與負傷,請參考杜秀娟(2018),〈亦女亦男,非女非男《不男不女》〉,註釋3,表演藝術評論台, http://pareviews.ncafroc.org.tw/?p=30863 (2018/9/13查詢)

《小兒子》

演出|故事工廠

時間|2018/09/08 19:30

地點|台北市城市舞台