文 洪郁媗(專案評論人)

該如何以舞者自在的肉身表現漸凍人身不由己的困窘,以及內心情感無法回應外界的失語狀態?《The Awake(不 我仍清醒著)》(以下採用The Awake代稱)由InTW舞影工作室的藝術總監謝筱瑋與謝筱婷發想,嘗試透過舞蹈探索漸凍症病患逐漸失去對肢體、話語的自主權,在身體逐漸不可控的情況下,感覺和意識卻仍舊豐沛,身體與心靈不再能互相協調的世界。

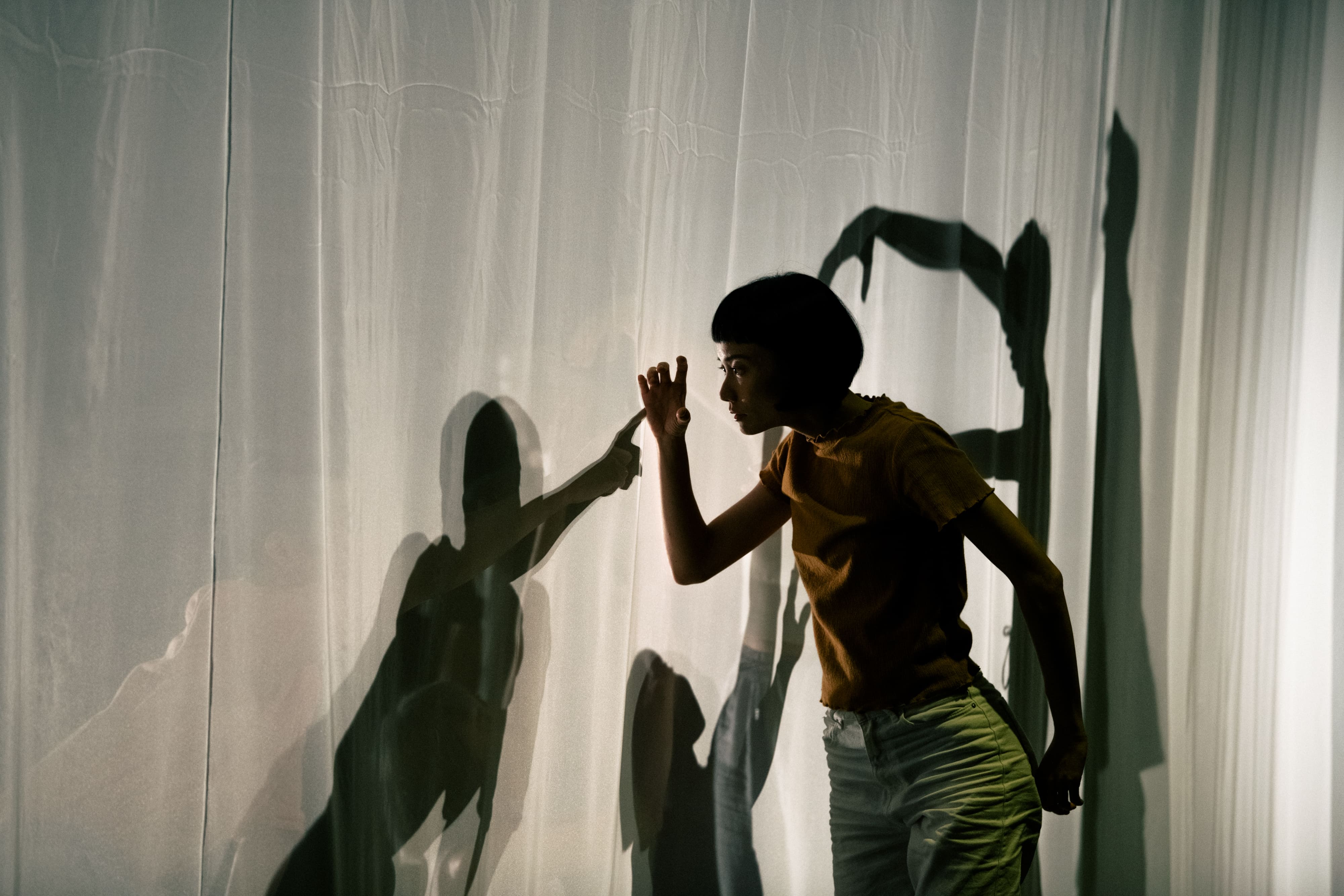

舞台中央在圓型半掩的白色帷幕放置著輪椅,頂上懸吊的電扇發出規律聲響。帷幕猶如橫亙於內與外世界的區隔,燈光打在舞動於布幕之內的舞者剪影,與在幕外的舞者的動作為對比,在靜與動之間游移,是某種介於清醒與沈入、與外界隔絕的寂靜之前的模糊地帶。然而,當布幕上的薄紗褪去,突如其來的巨響後,眼前所見是暫時、有限的自由。或許這短暫瞬間,得以暫且忘卻眼前即將呈現的主題。但是,當舞台僅剩兩名舞者相互觸碰,用身近擁,嘗試擁抱仍維持在上個動作的僵硬姿勢的另一位舞者,卻在完成動作的此刻僵化為另一座雕像,不再作為自在的人,而是如同靜物般任人搬移,需靜待著這下一輪的循環,才能短暫地超脫僵化肢體的限制。

在這段讓人近乎心碎,幾乎算是對漸凍症外顯症狀最為直白的呈現的段落中,創作團隊並未張揚疾病帶來的不便和苦痛,而是溫緩地引領觀眾進入那受困於病徵、漸失話語而日趨寂靜的暗夜。與此同時,也嘗試慎重地看待漸凍症患者所感受到的情緒——可能是感受到的愛意或對未來的無奈,或是恐懼、迷茫所積累而成的憤怒。在背景音念白一段由袁鵬偉寫下的詩句之後,編舞不再受限於對內心世界的轉譯或對漸凍症外顯症狀的表達,轉變為五名舞者以「指令」的形式向一名舞者下達指令。指令的強度和語速逐漸加快,接受指令的舞者逐漸無法精確地掌握那些開始失序、混亂的言語,身體與來自外界的話語開始脫節。這可能是《The Awake》對主題另一層次的轉譯,即探究身與心,肉身與話語之間的平衡的極限。舞者在彼刻受制於他人之言設下的鉗梏,擁有可自在活動的身體,但那一舉一動的意志卻不再從屬於己,是屬於身體與心靈的雙重混沌。

在舞作結束前,原為擺設的盆栽轉移到輪椅之上,佔據了先前舞者的位置。擺飾物的變換或許是對疾病症狀的隱喻。在最後,舞台剩下在另一張布料後掙扎的肢體與面孔,關於疾病的痛苦和情緒在那張變形的白布前來到極值,但是卻又在轉瞬之間歸於平靜。某種程度上來說,《The Awake》結束在對他人之痛苦的無能為力,但在呈現漸凍人所面臨的心境與不便的層面上,創作團隊極力避免讓觀眾陷入對於患者的憐憫,而是聚焦於那未能也無法被仔細述說的內在世界。或許,對這沈重的主題,這已經是旁觀者所能及的最好姿態。

The Awake(InTW舞影工作室提供/攝影陳藝堂)

《The Awake(不 我仍清醒著)》

演出|InTW舞影工作室

時間|2023/07/09 11:00 輕鬆自在場

地點|水源劇場