《荒塚的繁花》以雙人舞的互動關係隱喻京崑與現代兩種身體之間的張力。兩男兩女的雙人舞以及京崑扮相的老太太構成兩條明顯的主題,透過「荒塚」所象徵的時空間關係串聯起來。在筆者看來,是透過編舞家陳維寧以其善於描繪心理狀態的專長,梳理了一遍編舞家莫天昀夾雜在現代與傳統之間的掙扎。

作品首先看見兩項明顯的主題:兩性關係與母子狀態。兩個主題是透過消逝的時間作為核心才可能合理地串連,所以要了解整個作品必定得從作品的時間觀入手。首先,劇中的時間關係有兩層,第一層是莫天昀作為現代的自己,以及回憶中作為兒子(賴有豐飾)的自己;第二層是莫天昀的母親(張化緯飾)對兒子敘說過往艱苦的兩段唱詞。

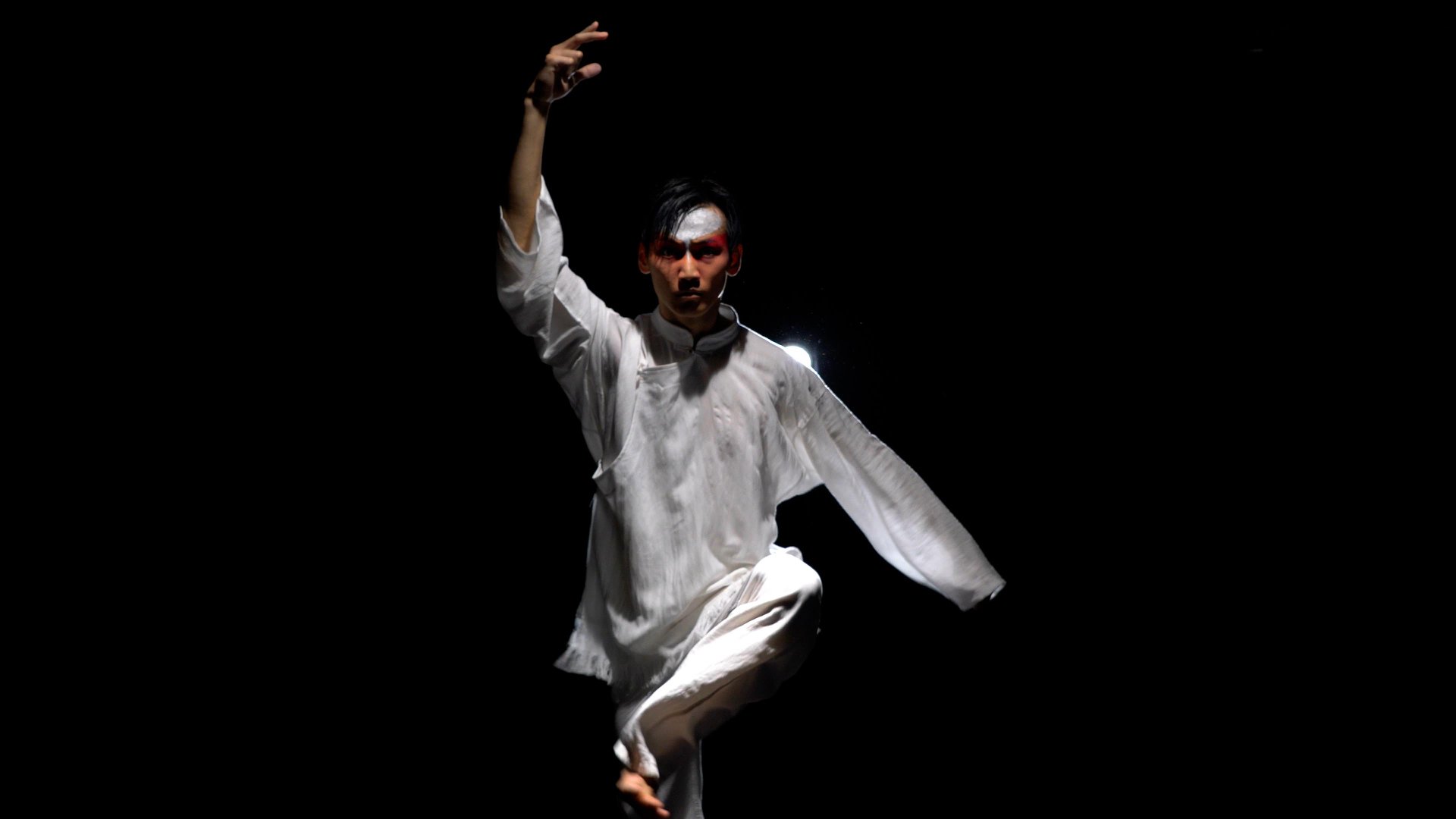

在第一層,也就是敘事的時間序部分,當老太太為兒子擦去臉譜並唱段時,莫天昀並沒有退場,而是站到了舞台右前方,彷彿舞台是他個人腦海的回想。擦去臉譜之後,莫天昀與賴有豐的一段雙人舞,透過反復如鏡像的面對面動作,暗示了兩人實為不同時空序之同一人的事實;而第二層則對應到了整體的「荒塚」時間觀。「荒塚」是歷史之於人的矛盾性,它在存有意義上具有兩面性質,一方面是有所實存的紀念(塚),另一方面卻因淡忘而彷彿不存在(荒)。劇中旁白手持白色菊花,如同祭奠般說出的星星隱喻:「距離我們愈遙遠的,遠離我們的速度就越快。」就是以空間尺度的距離關係來隱喻這種時間的消逝方式——歷史從來不是發生了就停留在那裡,而是透過記憶留存,被遺忘的部分則將不斷且越來越加速地遠離現在。因此,劇中不斷重複唱到的「老太太要看蓮花燈」,可說是對於逝去歷史的不斷召回。

而「繁花」在劇中有兩個指向,一個是積累歷史而生的古老之花(陳代雯飾),另一個則出脫於歷史的表演場此刻。前者的解讀源自於身上與臉龐貼滿花瓣的非人類性質,因此將其理解為一種歷史遺產的精神象徵,而演出前段京劇身體對於古老夢幻的凝視與嚮往,也符合前述對於時間序的解讀,我理解為莫天昀梳理自身出於京劇世家所可能有過的心理狀態;後者以老太太的兩段唱詞內容(過去)到敘說對象(兒子),暗示了「繁花」是建立在「荒塚」之上的「現在-過去」繼承意義。最後,陳維寧所象徵的現代舞身體,從椅子上退位於老太太,更像是一種過去復位於現在,而成就出此刻。

有了上述的理解,才能回來檢視占了泰半時間的四人兩組雙人舞之內涵,其含有複雜的心理狀態。先是現代與現代共舞、傳統與傳統凝視,彼此之間彷彿各自獨立,然後在翻起裙子的混沌狀態之中,兩者交會共融,交換了彼此的對手,變成「現代的自己與古老的魂」、「以及過去的自己迷戀現代的身體」這兩組狀態,在這之間有層層遞進,展現了彷彿是男女關係的嬉鬧與捉逃,並且情緒漸趨強烈,約束與旋轉也力道漸進。最終,兩位女性的死亡,喻示一體兩面的自我,也是「將傳統勒死也無法成為現代」的失落,此為夾雜在東西衝撞,屬於現代性下的「荒塚」;但也恰是這個荒塚本身的回望與重新梳理,才成就出了本作,才有了如此複雜兩面的心理,與必須重新面對的歷史觀點。所以以後設的角度來看,表演本身同時又是彌平了傳統與現代裂痕的「繁花」。

總體而言「荒塚的繁花」可視為一組辯證概念,既死又生的狀態,是將現代性的危機梳理並試圖解決。梳理的過程非常細緻地展現出複雜的衝突狀態,但是以解決的觀點來看,敘事上過於側重過去的召回,而在肢體上則過於倚重現代範式為基礎,僅有少數橋段如:唱段作為音樂以現代舞身體重新詮釋、音樂上探戈節奏與京崑樂器的結合等,是較可惜之處。

《荒塚的繁花》

演出|世紀當代舞團

時間|2020/06/27 14:30

地點|華山1914文創園區東3館 烏梅劇院