文 陳盈帆(2023年度駐站評論人)

張可揚於實驗劇場推出的《在大道與廣場之間遇到一頭大象》,我認為重點創作方法有二,一是探討移植他人的感官經驗到自身,會引發怎樣的表演,二是試圖改變表演及觀賞的感官排序,將視覺往後挪,將觸覺、聽覺往前移。為了好好做到後者,他採取了令人信服的手段,混合盲眼人及明眼人共同創作。合情合理地,除了舞台上的明盲融合,觀眾席間也提供口述影像(Audio Description)以邀請更多元的觀眾進入這個作品。

如何討論舞蹈口述影像?

口述影像做的好或不夠好,就資格論而言,我身為明眼人掉入了不合格評論的位階。【1】我可以討論的是口述影像意義上的偏離。就「完全翻譯」的不可能性而言,偏離是必然的,值得討論的是偏離的程度,由近到遠依序為「翻譯、再現、創作表現」,以及口述舞蹈相比口述電影、戲劇的區別性。【2】

當口述翻譯舞蹈,不同於A語言體系與B語言體系之間的轉換,它是視覺符號體系/動作符號體系與A語言體系之間的轉換。口述將影像的意義,透過語言符號轉述時,雖然假設口述者應盡量轉述意義(翻譯),不去建構意義(再現),但因舞蹈的文本架構、語法和語義往往非線性,不像電影或戲劇仰賴客觀單一/多重文本,所以必含主觀解讀。

再者,就動作符號及動作語義上,舞蹈作品特質為形式與內容共時並存的流動影像,使意義無法只靠轉述定格畫面而言盡。動作需要時間,動作包含質地,動作隱喻藏在A動作與B動作的順序之間,所以建構意義的「再現」成為口述舞蹈的必要。

例如此作口述提及「一名身材嬌小的舞者,伸展四肢」,這樣的客觀描述算是翻譯。不過,整句話「一名身材嬌小的舞者,伸展四肢,向外探索……」【3】,便建構了意義,算是再現。語言符號說明了伸展是為探索,不是為了伸懶腰或其他原因。這樣的翻譯與再現並置在此作不斷出現。

而舞蹈作品的口述也不太可能像電影口述一般,只在對白之間的「空檔」去補充盲眼人看不了的地方。此作探討子題接連發生,台上常有兩組以上表演者,口述幾乎沒有中斷,觀眾因此難保自行體會的空間。不過,此作沒有口述「創作表現」推測意義的情形。

當轉述遇上畫面外的言外之意,翻譯、再現、創作表現的層次交替展現畫面外的形式、內容情節鋪陳、敘事觀點位置。不過,本次的口述由戲劇顧問王昱程及編舞家張可揚完成【4】,因此較貼近創作者,消除了第三方翻譯者需推測意義的解讀困境。

同時,口述影像轉述故事本身,同時又轉述作品如何說這個故事,所造成的雙重文本,等於提供了創作者另一種表達「內在文本」的途徑,所以,也為明眼人觀眾提供了非常多創作端的觀點。

他們找到許多共同的基礎

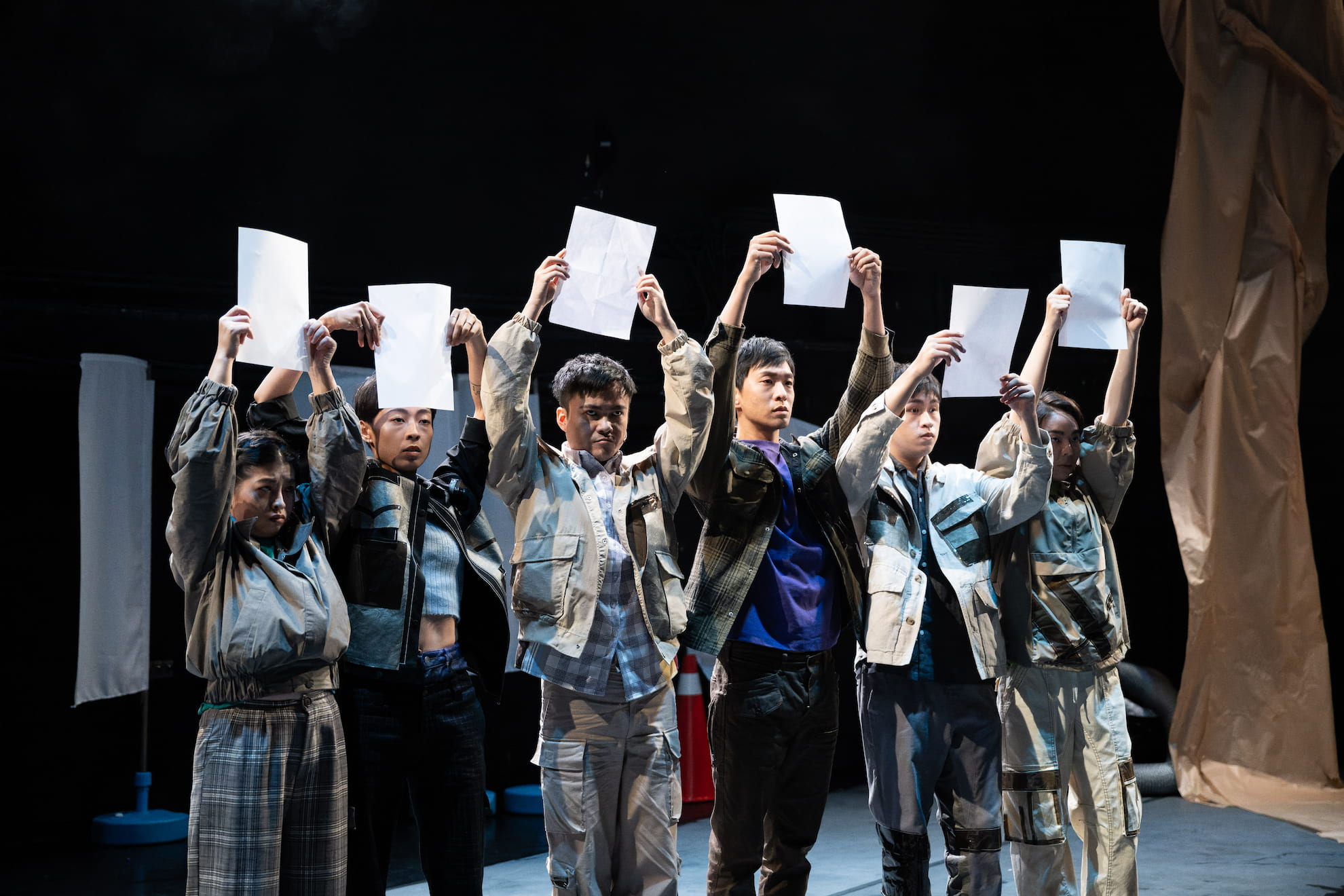

欲理解他人的內在文本,靠的是「心像」(mental image)。【5】創作者(發訊者)與觀眾(受訊者)之間的心像產出包含差異,但或許為了觀眾詮釋的自由,此作在圖像符號、敘事空間轉換之間,偶爾將意義鎖得很緊,偶爾又放得過鬆。例如,相對於地面上的泡泡紙多次被比喻,空中垂放的牛皮紙和泡泡紙,各段落意義卻未受情節說明。例如,當表演者們舉起發光的交通錐,投影出模糊文字,口述影像即刻給予觀眾明確意義,E是empowerment,T是togetherness,I是illumination,使還未辨識字樣的我失去了想像elephant、Taiwan、impaired等等意義的機會。

另外有趣的是,局部段落含口白,幾處口述影像對「抗爭」的轉述多為「翻譯」少有「再現」,似乎將這個核心心像的意義留給觀眾去推敲。例如,中正紀念堂、百合花、太陽花的圖像符號配上口白,以台灣的政治脈絡沒有別的解釋空間。不過設想於異地,前後文提及的高舉拳頭、交通錐、旗幟,除了抗爭的意義,也可能組合成勝利、施工、罷工、場邊應援等等意義。這些心像差異的留白與明說,正是創作者需作出決斷之處。若非口述影像的雙重文本,我很可能會忽視了抗爭這個核心,而專注在其他主題概念。

最終,無論是動作符號或語言符號,其與心像的關係,由於觸覺、聽覺、體感等知覺能力不同,致使盲眼人和明眼人認知不同,但這正是兩種人共同創作的創意破口。它協助了雙方找尋習以為常的符號,何為可突破之處,未來有望協助雙方從已使用與未使用的動作語法規則裡,寫出屬於該作品的語法。《在大道與廣場之間遇到一頭大象》找出許多盲明的共同基礎作為主題發展的領域,他們的探索相當默契,這樣的可貴無庸置疑。

註解

1、口述影像做的好或不夠好,就資格論而言,我身為明眼人掉入了不符合合格評論的位階。不過由於身心障評論人才尚不充分,目前只好暫由已存的評論人來僭越。我只能持續呼籲更多的少數族群加入評論寫作,使多元族群之間找到共同基礎。

2、趙雅麗(2002)。〈口述影像研究:語言世界的秘密後花園〉,《中華傳播學刊》,(二),145–183。

3、「一名身材嬌小的舞者,伸展四肢,向外探索」的引用是憑記憶,待製作團隊確認。

4、引用節目單,口述影像撰稿:王昱程、張可揚,口述影像現場播音:賴思穎,觸覺導聆道具設計:彭宇弘。首演場有極少數小場景因事件繁多,導致口述傳達先於動作,但因段落節奏的緊張,能理解即便臨場調換描述順序也難避免不符畫面的情形。

5、心像(mental image)是心理透過知覺運作出來的影像,與外在世界不盡相符。對於抽象詞彙,個體差異更大。

《在大道與廣場之間遇到一頭大象》

演出|張可揚

時間|2023/06/16 19:30

地點|國家戲劇院實驗劇場