白色大抽屜懸空倒置、小抽屜層疊於下、另有3D投影抽屜浮空旋轉-這是張婷婷獨立製作《肢˙色系列2:時間抽屜》的演前場景。

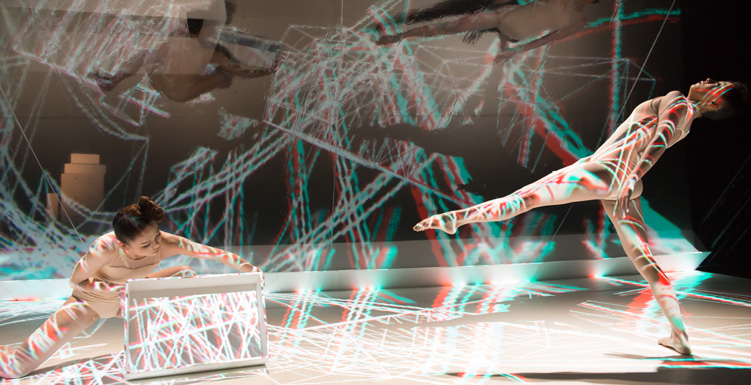

隨著作品開始,塗白的舞者們,纖長肢體古典如雕塑般,開始一段段與抽屜的舞動,時而將意識中心的頭顱沒入抽屜,就這麼倒立著;時而將身體某部位隱藏抽屜之後,一個上半身加另一個下半身,延伸再延伸,好像可以忽略抽屜裡藏了甚麼秘密,無數秘密堆疊於身體間,無盡擴張著不是自己的身體。一段旋律後,總會配搭上時鐘滴答,李世揚的鋼琴與時鐘滴答聲,些微抒情、些微詭譎,一方面襯出了張婷婷的雕塑肢體與多媒體設計林經堯科幻視覺的唯美夢幻,另一方面,也助長了作品關於回憶、秘密與無盡時間裡的耽溺。

張婷婷說,因為出生於繪畫世家,讓她對於繪畫特別有感,於是開始一系列從經典繪畫出發的舞蹈作品,《肢˙色系列2:時間抽屜》已是此系列的第二部作品。整體除了瀰漫微微超現實夢境的味道外,肢體與視覺二元素的強調,也表明此作以探索抽屜各樣態象徵對記憶與時間的探詢,至此,就形式而言,明顯感受到除了舞蹈外,視覺元素在此作的重要性。又,取名「張婷婷獨立製作」,強調不以單純舞團形式出發而與相關領域的藝術家或團體合作,在這樣的前提下,首先會遇到的題目便是:除了營造古典式的唯美以外,視覺與肢體的關係,給出了甚麼樣的觀看邏輯?不只是一種既定認知中對照式的關係,譬如肢體與視覺、舞者與布景的單一鏈結,而是一種視覺與肢體之間發展出的特別觀看途徑,在反覆實驗、辯證的過程中自成一套觀看邏輯。

就此,在《肢˙色系列2:時間抽屜》中,其實有一段挺有意思,透明薄膜投影幕上出現的不是既定印象中直接投射的浮空投影,而是地面上舞者與平面投影共舞的反射,虛實之間,乍看之下,以為舞者懸空抵抗地心引力,類似匍匐於投影的立體方塊上,而觀眾視角,則是一個甚少有過的角度-從正上方俯瞰舞者匍匐進退;薄膜後,另一舞者以三角頂立之姿,倒立於一抽屜內,雖也類似某種對比式觀看,但從這一小段,可以讀到創作者試圖以各種角度翻轉觀眾的正立中心,頗具巧思,可惜未加以發展。

且多數時間,視覺與肢體仍以一種平面或對照式的關係處理。投影薄膜加諸於視覺上的迷濛感與幽微燈光,讓舞者於薄膜後時,頗有畫中人的意味,當舞者反覆穿梭於薄膜前後,似乎製造一種畫中人跳脫畫框內的超現實世界,現身於觀眾面前的幻覺,又或者是記憶與時間的詩意流動,但無論給出的意象如何,肢體與視覺之間,依舊以舞者與布景之間的邏輯處理,只是舞者從畫中跑出跑進而已,於是乎,舞者肢體古典唯美,浮空投影科幻眩惑,卻仍處於各自的邏輯系統內,而未給出自成一套的觀看邏輯,或者就只是兩者間有趣的觀看連結,也稍縱即逝。

古典唯美不失為一種整體風格的經營,從經典繪畫切入更是少有,然而,當強調實驗性與各藝術領域合作的前提下,加上實際感知經驗上,視聽與動態處於非極致的中頻基調時,在作品中找到各元素之間自成一套的觀看邏輯並加以方法化是重要的,否則,所營造的劇場時間真會像達利的「軟鐘」一般,癱軟無力,綿延無期。

《肢・色系列2:時間抽屜》

演出|張婷婷獨立製作

時間|2015/08/22 14:30

地點|國家劇院實驗劇場