Tai瓦旦.督喜的《織布∣男人女人》首先是從聲音出發的。不僅是入場後即迴盪表演空間的叩叩梭子聲,更因為梭子聲貫穿了整支舞作,時停時起,與身體律動、吟唱、電子聲響,未成銜接,倒時時斷裂。梭子聲停止的時候,泰半表演者身體仍在劇烈運動,漸趨沈寂後,不料想間,梭子聲又起,再帶起另一段畫面。令人好奇的正是聲音的空白與銜接,假如梭子叩叩的拍數引導著表演者數數著身體節奏,那在停頓止息時,舞者持續的動,其內在的節奏或旋律是什麼?梭子聲又在編舞家腦海裡形成了什麼布局,它跟舞者的身體、表演空間,產生什麼關係?

瓦旦曾說,他對返家記憶最深的聲音,是火車車廂連結處,鐵鍊與鐵軌軋壓的磨擦聲。又提及「腳譜」,是想像部落祭典歌舞人聲鼎沸中,如果抽離歌舞,大概只剩奮力踩踏地面的腳的震動,腳步的聲音。這次《織布》,他想起的是兒時凌晨payi(祖母)總在織布,由ubung(織布箱)傳出的pung pung聲,「232/22122/23232/2411142」,他編纂出一套密碼,用以召喚時空,連結古老與現代,變成節奏與時間。【1】織布機的聲音無從想像,但節奏是清晰的,宛若通靈的鼓點,帶往異次元的意識陌地。就在那有意識的停頓處,舞作隨著舞者表演的震盪,旋出能量場,一時間只聞見舞者的呼喘並瞧見汗漬的流光,也就在這其間,舞者的身體才被注視,成為唯一主體,肉體性的存在,而不再被聲音主導。

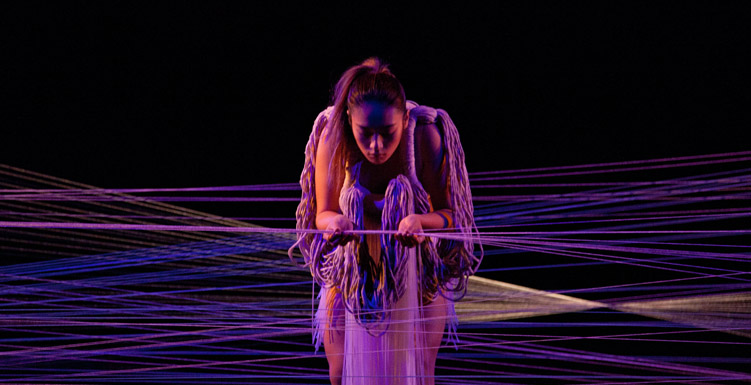

這因此變得有趣,就《織布》來說,到底編舞家要讓觀眾看見的是,織布勞動的身體感,還是織布聲音帶來的身體感?因為我們對織布的勞動與聲音是如此陌生,重現一些類似的動作或聲音對觀眾根本不具意義,舞作裡試圖交代的織布過程:纏線、揉線、穿梭、剪斷,即使有跡可尋的形象,但終歸只是淺層的敘事。《織布》仍試圖敘事,但一如瓦旦其它作品常見的弱點,意圖捕捉精神性運動層面的抽象概念時,卻總披上敘事外衣,變得指涉一下子具象、一下子混沌,忘了時間與空間才是身體布局的關鍵。《織布》的空間布局也有被場上絲線綑綁的疑慮,無法穿越的絲線切割了場上七位表演者共同的身體關係,泰半時候他們像個別織工,又或者只有最核心中心位置女舞者似乎成為織布(或payi)古老的象徵,其它人只用以烘托唯一的精神形象。

空間是受限的,但《織布》的時間感卻滴答如水穿漏。這正是編舞家此次處理聲音最玄妙處。在聽覺覺受之下,狀似一成不變的聲音(間插電子音、吟唱)創造了時間綿延感,場上無論如何使勁地擺動身體、演繹織布狀態,都在抵抗枯燥呆板、耗時耗神,與黑白天光交替進行,漫長的織布時光。聲音與動作,在同一平面展開,彼此延展又彼此斷裂,久而久之,梭子聲行進於上層,舞者身體宛若潛行於下層,兩面互相平行,也有呼應:一開始聲音引導動作同步滑行,但不多時,身體就自成內在律動,在織布機上滑行。身體的動作,比如一些左右穿梭、繞頸、換位,形成語彙,並透過往返反復動機形成律動,但通篇來看,因為被空間束縛的關係,身體能量斷斷續續;尤其也未構成同一套身體邏輯,因為後來採用的「腳譜」直立、頓地運動,與織布蹲、坐屈身,尤其用眼睛引導(注視觀眾)的專注指向與方位不同。但一開始即採用直接拍擊大腿與雙掌用力拍和,產生的肌肉痛楚觸感與聲覺,清晰可辨;加上半裸露的表演者身體,在重複律動下,疊疊答答好似鞭笞身體的肉的聲音,在同一動作反復以及時間漫延中,聲音突然消停時,產生特別濃厚的肉體形象,與織布可能產生的身體與精神禁棝,同時發散。在黝明不定的空間,指向精神性的肉身存有的自由狀態,於某些瞬間達致。

對瓦旦來說,聲音只是線索,通向的是他不善言語、也不善言說自表的真實自我內在安靜的角落。這份安靜,少見於原住民劇場作品,卻可能是瓦旦試圖捕捉的。透過聲音,身體如何成為工具?想起比利時編舞家姬爾美可(Anne Teresa De Keersmaeker)的羅莎舞團(Compagnie Rosas)一系列作品,以音樂為本,將身體視若五線譜上的流動,呼應的其實不是音符,而是空間布局。布局展開後,時間在演繹裡進行,聲音被聽見也同時消逸,與身體互為主體。瓦旦企圖一再描繪述說關於聲音──隔絕外界喧囂,只沈入個人精神世界的勞役角落(如織布者,如尋水者,如勞力者);如火車疾駛,迎風颯颯,身體卻靜止不動,成為捲動的流逝家鄉風景碎片的疊現;如歌舞祭典轉入無聲默片,腳步的重力下沈成為一種聲音,最終召喚的身體醒覺與存有,均有待表演者與編舞家,關於身體訓練、空間結構,更進一步探索布局。

註釋

1、引用節目冊〈導演的話〉裡的文字。

《織布∣男人X女人》

演出|Tai身體劇場

時間|2016/12/22 19:30

地點|華山文創園區果酒禮堂2樓