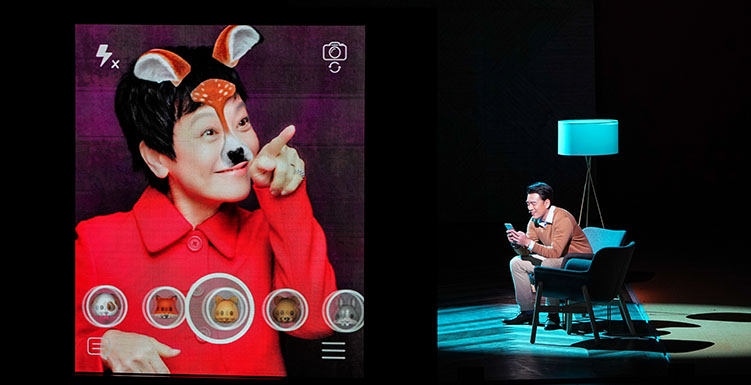

《聊齋(Why We Chat?)》故事架構雖然並不算非常龐大,然而其探問的面向非常繁多。有關生命、成長、死亡、愛情、時間、人際關係等等都是本劇有所碰觸的問題,看似難以一時得出完整的脈絡,然而綜觀全劇的表現,林奕華以一個「聊」字就貫穿了這一些難解的問題。好玩的是,本作劇名取得非常有意思。依照林奕華的看法,「聊齋」就是一個聊天的地方,又或者回到蒲松齡的《聊齋誌異》,「聊齋」就是一個說故事的地方。而劇中開首就表明了對這一點的翻玩,男主角蒲先生所發明的APP就叫「齋聊」,以粵語來說就是「只聊天」的意思;英文的「Why We Chat」更是表明了這一點,一方面當然是「為何我們聊天」,而另一方面更是表明了對當代的溝通方式產生提問——「為何我們微信(We Chat)?」。無論是中英文劇名,都顯示林奕華從一開始就把當代的「聊天」定位成核心的提問。透過劇中的表現手法,這一點就更被加強,並一直作為核心存在在每一幕當中。

我們慣常把「聊天」理所當然地當作是「溝通」,然而林奕華似乎從根本就對這一點抱持疑問。在劇中無時無刻都可以看見完全牛頭不對馬嘴的談話,明明蒲先生正在與女記者討論他們關係的問題,卻突然唱起歌來;同一段中,女記者突然轉換成粵語質問蒲先生,蒲先生其實應該是聽得懂的,卻假裝聽不懂,於是女記者改用華語重新問一遍,卻又被蒲先生耍太極;又例如在第二場中,蒲先生跟女主角胡小姐在酒會中與陌生人等交代他們之間的故事,卻夾雜了許多漫不經心,與兩位主角毫無關聯的話語,甚至後來還有人說起貓咪的鬼故事。這些「聊天的困難」都在劇中以不同的手法和形式一次又一次地混入故事而有表現,似乎展現出林奕華對於這種「聊天的無效性」非常在意。當代的聊天方式,真的能有效地達成溝通的意義嗎?

「不是,我們都是在說中文。但他會把我的話語翻譯成另外一個意思,然後我好像從來沒有表達過我真正想表達的東西。然後對話就完了。」林奕華甚至沒有把對於溝通的問題侷限在言語當中,劇中有一幕使人印象非常深刻,劇情回敘胡小姐流產後,與蒲先生分開直到蒲先生死亡之間的過程。同時在舞台上卻有著閒雜人等在一旁慶祝其他的節慶,表明了一種與兩人無關的日常性,直到蒲先生倒在大床上,才響起了葬禮的音樂,整個舞台才真正完全回到了蒲先生身上。就劇情而言也是同樣,到《聊齋》一劇結尾的時候,胡小姐對於自我進行探問,才真正了解自己對於蒲先生的情感,也才真正了解蒲先生這個人。於是我們似乎能發現林奕華企圖處理的核心問題——溝通到底是甚麼?如果我們所認為的一切溝通真的有效,為何要等到蒲先生死後,方能真正理解對方?有關這一點,也許可以在接近劇終,由表妹這個一直在劇中帶有深長意味的角色——負責連接劇中虛虛實實、生死之間的角色,更接近是導演的化身的角色——之獨白中得到啟示:「所以,人的一輩子必須徹底經歷了每一個階段,包括那些又醜又慢的階段,才能徹底地成長。有些人需要幾年,可能,有些人需要一輩子。一段關係裡面,到底是誰,在等誰蛻變?」

我們當然可以把上述這一段獨白視為對於成長的一個答案,然而跨大到全劇脈絡來觀看時,卻顯然並不能單以此處理之。這一段的前後文是蒲先生在問為什麼當他還活著的時候,胡小姐沒有找他。在胡小姐似有若無的回應中,插入了表妹以昆蟲羽化時不能被打擾的比喻,面向觀眾表現的這一段獨白,這似乎正總結了林奕華對於「溝通」的探問。的確,《聊齋》一劇處理了生死、成長、愛情、時間等林林總總問題,然而這些問題都在整部劇的處理下,重新回到了溝通的本身。對於自我的探問,對於他者的理解,成長的本身何嘗不是一種溝通?在林奕華的處理下,這些林林總總都與溝通有關。《聊齋》不僅僅希望印證不能只靠言語構成溝通,也印證了時間(醫生與胡小姐十多年都無法完成)、生命(蒲先生在死前都無法與胡小姐構成溝通)、人際(貫穿整劇雜散的人際關係)等等都不一定能構成溝通,也證明了溝通可以是等待、可以是死亡、可以是分離。林奕華並沒有浪漫到認為溝通就能解決這麽多的複雜問題,而是正好相反,如果就連生命和時間都不一定能構成溝通,那麼在構成溝通,達致真正相互理解的這些路上,我們到底願意付出多少?哪怕那可能是無盡的等待?

《聊齋(Why We Chat?)》

演出|非常林奕華

時間|2019/06/21 19:30

地點|國家戲劇院